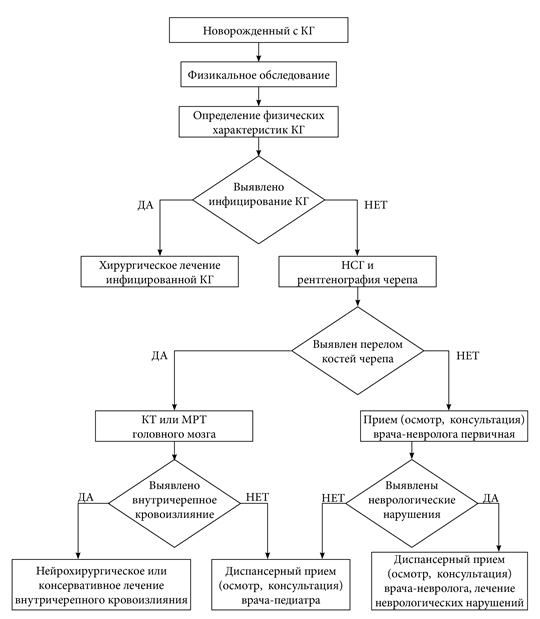

КГ – кефал (о) гематома

КТ – компьютерная томография

НСГ – нейросонография

МРТ – магнитно-резонансная томография

КГ – кефал (о) гематома

КТ – компьютерная томография

НСГ – нейросонография

МРТ – магнитно-резонансная томография

Кефалгематома (КГ) представляет собой ограниченную твердую, напряженную область кровоизлияния, лежащую над костями черепа, ограниченную его швами, и является субпериостальным [1, 2].

Родовая травма – это повреждение органов вследствие механических причин во время родов [1].

Кефалгематома (КГ) представляет собой ограниченную твердую, напряженную область кровоизлияния, лежащую над костями черепа, ограниченную его швами, и является субпериостальным [1, 2].

Факторы риска формирования КГ можно разделить на три основные группы: материнские, родовые и плодовые [3, 4].

К материнским факторам относят возраст женщины (до 16 лет и старше 35 лет), аномалии таза, хронические заболевания матери [4–9]. Чаще КГ отмечают при родах от первой беременности и первородящих женщин, а также у женщин с инфантилизмом [3, 4, 8, 9]. Недостаточно контролируемый сахарный диабет у женщины является одной из основных причин макросомии плода и возможного развития КГ [4, 9]. Назначение антикоагулянтов и антиагрегантов беременным женщинам влияет на механизм свертывания крови у плода и может тем самым способствовать формированию кефалогематом [4, 9, 10].

Родовые факторы риска включают состояние родовых путей матери, метод родоразрешения, затяжные и быстрые роды, маловодие, применение акушерских щипцов [2, 3-6, 10, 13, 14]. КГ чаще регистрируются у детей, рожденных через естественные родовые пути [3, 10, 14]. Частота развития КГ связана с квалификацией и навыками медицинского персонала, оказывающего пособие в родах [2, 3, 6, 8, 12, 13].

Инструментальные роды повышают вероятность развития КГ: применение щипцов от 4.3 до 9.5%, вакуум-экстракции – до 10%. [1, 2, 15–17].

Использование вакуумной экстракции и акушерских щипцов приводит к увеличению риска развития КГ в 3–4 раза [3, 18, 24, 26].

К плодовым факторам риска относят недоношенность, переношенность, тазовое или ягодичное предлежание, аномалии развития, большой размер головки и макросомию [1–3, 5, 6, 8, 12–14]. КГ чаще регистрируются у мальчиков по сравнению с девочками [4, 9, 11]. Вес ребенка 4,0–4,5 кг при рождении связан с двукратным увеличением риска родовой травмы. Этот риск увеличивается в 3 раза, если вес при рождении составляет от 4,5–5,0 кг, и более чем в 4,5 раза, если новорожденный весит более 5 кг [3, 8].

КГ может быть одним из клинических проявлений геморрагической болезни новорожденных детей, тромбопатии, гемофилий А, В и С, гипофибриогенемии, афибриногениемии и дисфибриногенемий, а также других наследственных коагулопатий [2, 4–7, 9, 19, 20].

В 30–32% случаев КГ может сформироваться и вне связи с предрасполагающими факторами [5, 7, 9, 12, 13, 14, 21, 26].

КГ возникает вследствие механического воздействия и в подавляющем большинстве случаев является следствием травматического поражения.

Основными причинами КГ служат акушерские факторы, связанные с соответствием размеров черепа и родовых путей, а также инструментальное вмешательство, что приводит к нарушению плотного прилегания подкожных структур к надкостнице, отделению надкостницы от кости под влиянием внешне действующих сил.

Инструментальные роды повышают вероятность развития КГ: применение щипцов от 4,3 до 9,5%, вакуум-экстракции – до 10%. Применение вакуум-экстракции повышает вероятность формирования КГ втрое [1, 2].

КГ – кровоизлияние субпериостальное. Поднадкостничное расположение объясняет удержание гематомы черепными швами [1]. При сильном сдавлении костей черепа во время прохождения головки по родовому каналу происходит сдвиг надкостницы и ее отслойка. Это приводит к повреждению и / или разрыву кровеносных сосудов, вследствие чего накапливается кровь в поднадкостничном пространстве [5–7, 22, 26]. Возможна отслойка надкостницы при выраженной конфигурации головки, а также при использовании акушерских щипцов и вакуум-экстракции [3, 6, 9, 14]. Поскольку кровотечение возникает в ограниченном поднадкостничном пространстве, при увеличении объема КГ кровеносные сосуды сдавливаются, что способствует самостоятельной остановке кровотечения [4–6].

В 10% случаев возникает подлежащий, чаще линейный, перелом кости. У 30% новорожденных КГ сочетается с внутричерепным кровоизлиянием [1, 8, 23].

Наиболее частым очагом для локализации КГ является одностороннее расположение над теменной костью. Редко встречается затылочная КГ, которая из-за удержания лямбдовидными швами может имитировать затылочный энцефалоцеле [1].

КГ встречается примерно от 0,2% до 4,0% живорождений без тенденций к изменению в выявляемости [10, 13, 14, 25–27]. Среди недоношенных детей заболеваемость составляет 20% [1].

P12.0. Кефалгематома при родовой травме.

КГ относят к категории экстракраниальных образований наряду с caput succedaneum (родовой опухолью), подапоневротическим кровоизлиянием [1].

КГ может быть очаговой (поднадкостничное возвышение различных размеров) и распространенной (захватывающей одну кость черепа) [28].

По размеру КГ разделяют на малые или 1-й степени (размер до 4 см), средние или 2-й степени (от 4,1 до 8 см) и большие или 3-й степени (размер более 8,1 см) по максимальному диаметру кровоизлияния [5, 6, 9, 20, 24].

По локализации различают односторонние и двухсторонние КГ [5, 6, 9, 20, 24].

Формирование КГ обычно происходит в течение первых трех суток жизни новорожденного, непосредственно после рождения его трудно дифференцировать с родовой опухолью [5, 6, 7, 19, 26].

Локализация КГ может быть на любой кости свода черепа [5, 6, 7, 11, 19].

До 88% случаев КГ располагается в области теменных костей, до 12% – затылочных костей, изредка – височных [7, 11, 24, 13]. 89% гематом – односторонние, 11% – двухсторонние (как правило, в области теменных костей) [9].

Кровоизлияние, как правило, округлой или овальной формы, с четко определяемыми границами, плотной, упругой, напряженной консистенции, не пульсирующее, безболезненное, не переходящее на соседнюю кость. Кожные покровы над КГ чаще не изменены, иногда возможны петехии. [5, 6, 7, 11, 13, 18, 22, 26]. Увеличение размеров гематомы происходит в течение трех суток [3, 5, 6, 8, 11, 19].

По объёму чаще встречаются КГ 2-й степени (до 65%), реже регистрируются КГ 1-й степени (до 25%) и 3-й степени (до 10%) [5, 6, 9, 20, 24].

Резорбция КГ начинается к 10-14 суткам жизни. С началом резорбции центр ее становится несколько утопленным, а по краям кровоизлияния начинает образовываться плотный валик [5, 6, 8, 11, 19, 24].

Полная резорбция большинства кровоизлияний наступает к 6–8-й неделе жизни ребенка. В 2–5% случаев резорбция КГ не происходит и могут возникать осложнения в виде инфицирования и оссификации (кальцинация) [5, 6, 24, 26].

При больших кровоизлияниях в ряде случаев развиваются гипотония, анемия, желтуха [5, 6, 7]. Неврологическая симптоматика возникает обычно при сочетании КГ с внутричерепным кровоизлиянием [1]. Гипербилирубинемию выявляют в 11% случаев [9].

Факторами риска инфицирования КГ служат длительный безводный период, инструментальные пособия в родах, ссадины и повреждения кожных покровов на голове, бактериемию, применение электродов при внутриутробном мониторинге [29, 30].

Первичная инфекция возникает в результате повреждения кожных покровов в области головы; вторичная инфекция - вследствие бактериемии, сепсиса, менингита [29]. Основными патогенными агентами инфицирования КГ являются кишечная палочка, золотистый стафилококк, клебсиелла, протей [3, 29–31].

К местным изменениям при этом осложнении относят изменения кожных покровов, эритему, флюктуацию, болезненность, гнойное отделяемое [5, 6, 29–31].

Системными признаками являются беспокойство, раздражительность, возможны вялость, нарушения терморегуляции, нарушение пищевого поведения, нарастание желтухи и бледности [29, 30]. Может быть лейкоцитоз и повышение уровня С-реактивного белка [30]. Инфицирование КГ может привести к развитию сепсиса, менингита, остеомиелита и смерти [3, 29–31]. При нагноении КГ менингит развивается у 26% детей, сепсис у 42% [29]. Показатели смертности при развитии сепсиса составляют 35,7% [31].

Основным методом лечения нагноившегося поднадкостничного кровоизлияния является аспирация и дренирование, а также назначение антибактериальной терапии с учетом чувствительности возбудителя [29–31].

Оссификация (окостенение, обызвествление, кальцинация) КГ встречается в 2–5% случаев [13, 20, 22, 26].

Окостенение деформирует свод черепа, изменяя его форму черепа и вызывая асимметрию [5, 11, 14, 21, 22, 26]. Выделяют 2 типа кальцинации: 1-й тип заключается в сохранении формы внутренней пластинки кости и отсутствии вдавления в полость черепа и чаще встречается при небольших гематомах; 2-й тип подразумевает вдавление внутренней пластинки в полость черепа и чаще развивается при крупных кровоизлияниях [1, 22, 26]. 1-й тип оссификации требует поднадкостничного удаления; 2-й тип – краниопластики [22, 26].

Критерии установления диагноза кефалгематомы:

Диагноз устанавливается на основании визуального осмотра терапевтического костей черепа. При пальпации терапевтической костей черепа выявляется возвышение плотной, упругой или напряженной консистенции, ограниченное областью одной кости. В отличие от родовой опухоли кефалгематома сохраняется после 24 часов жизни.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: см. раздел 1.2.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: Визуальный осмотр терапевтический новорожденного с КГ включает в себя:

- определение уровня сознания (нормальное, ступор, кома);

- реакцию на осмотр (нормальное, возбуждение, угнетение);

- осмотр черепа (наличие экстракраниальных гематом, повреждений целостности кожи, кровоподтеков, состояние швов и родничков);

- оценку состояния центральной нервной системы: спонтанная активность, активный (поза) и пассивный мышечный тонус, глубокие рефлексы, рефлексы новорожденных, шейно-тонические и лабиринтные рефлекс, вегетативный статус, краниальную иннервацию, наличие или отсутствие тремора и судорог;

- осмотр кожи и видимых слизистых оболочек с оценкой степени их бледности, наличия степени желтухи, степени гидратации, выявление кожных высыпаний, геморрагических проявлений, нарушение микроциркуляции;

- перкуссия и аускультация легких и сердца, исследование пульса;

- пальпация живота;

- осмотр наружных половых органов;

- выявление видимых пороков развития, стигм дизэмбриогенеза.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Новорожденные с КГ в неосложненных случаях не нуждаются в лабораторных диагностических исследованиях [1, 2, 5–7, 11, 13, 19].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарий: Объём исследования зависит от уровня оснащенности медицинского учреждения.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарий: Объём исследования зависит от уровня оснащенности медицинского учреждения.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: см. раздел 1.6.

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии: Хирургическое вмешательство включает в себя вскрытие гематомы мягких тканей.

Не применимо.

Не применимо.

Профилактика формирования КГ у новорожденного заключается в снижении возможности возникновения и влияния факторов риска и относится к категории первичной профилактики.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Хирургическое лечение кефалгематомы проводится в стационарных условиях. При отсутствии возможности консультации врача-детского хирурга и/или необходимости оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», ребенку показан перевод в соответствующую медицинскую организацию.

При наличии сопутствующего внутричерепного кровоизлияния при отсутствии возможности консультации врача-нейрохирурга и/или необходимости оказания медицинской помощи по профилю «нейрохирургия», ребенку показан перевод в соответствующую медицинскую организацию.

Показания к выписке пациента из медицинской организации:

Отсутствие нарастания размеров кефалгематомы;

Удовлетворительное состояние пациента;

Отсутствие иных противопоказаний к выписке.

Исход КГ новорожденных определяется причиной и механизмом развития кровоизлияния, ее объемом, наличием или отсутствием повреждения черепа и сопутствующего внутричерепного кровоизлияния, формированием оссификации и инфицирования гематомы, сопутствующими анемией, гипербилирубинемией, нарушениями гемостаза (см. раздел 1.6).

В подавляющем большинстве случаев прогноз благоприятный без врачебного вмешательства, и оно необходимо только в случаях указанных осложнений [1, 2].

Формулировка и шифрование клинического диагноза:

Родовая травма волосистой части головы: кефалгематома (указать локализацию: например, левой теменной кости). Шифр МКБ10: P12.0

Volpe J.J., El-Dib M. Perinatal trauma. Injuries of Extracranial, Cranial, Intracranial, Spinal Cord, and Peripheral Nervous System Structures. In: Volpe's Neurology Of The Newborn, eventh Edition. Elsevier, 2025. P.1251-1282.

Киосов А.Ф. Кефалогематомы у детей Лечащий врач. 2019. №10. С. 52–55

Ojumah N., Ramdhan R. C., Wilson C., Loukas M., Oskouian R. J., Tubbs R. S. Neurological Neonatal Birth Injuries: A Literature Review. Cureus. 2017; 9 (12): e1938. DOI: 10.7759/cureus.1938.

Баринов С.В., Шамина И.В., Чуловский Ю.И. и др. Факторы риска и причины развития кефалогематом в современных условиях. Сибирский медицинский журнал. 2013; 1: 47–49.

Володин Н.Н. Неонатология: национальное руководство. Краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 896 с.

Шабалов Н. П. Неонатология. В 2 т. Т. 1: учеб. пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 704 с.

Власюк В.В., Иванов Д.О. Клинические рекомендации по диагностике и лечению родовой травмы (проект). РАСПМ, 2016. 28 с.

Akangire G., Carter B. Birth injuries in neonates // Pediatr Rev. 2016; 37: 451-462.

Баринов С.В., Шамина И.В., Чернакова Е.В. и др. Факторы риска формирования кефалогематом у новорожденных: осложнения гестационного периода, оценка нервно-психического развития детей первого года жизни. Национальные проекты России. 2014; 2 (12): 181–185.

Перцева Г.М., Борщева А.А. Кефалогематома. Поиск факторов, провоцирующих ее появление. Кубанский научный медицинский вестник. 2017. 2 (163): 120-123.

Сarvalho F., Medeiros I., Correa F., Pontes F.S., Amado M. Hard cranial mass: cephalohematoma? Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. 2019; 8 (1): e080107. DOI: 10.7363/080107.

Borna H., Borna S., Mohseni S. M., Bager Akhavi Rad S. M. Incidence of and risk factors for birth trauma in iran. Taiwan J Obstet Gynecol. 2010; 49 (2):170-173.

Nabavizadeh S.A., Bilaniuk L.T., Feygin T., Shekdar K.V., Zimmerman R.A., Vossough A. CT and MRI of pediatric skull lesions with fluid-fluid levels. AJNR Am J Neuroradiol. 2014; 35: 604–608.

O' Brien W.T., Care M.M., Leach J.L. Pediatric Emergencies: Imaging of Pediatric Head Trauma // Semin in Ultrasound CT MRI. 2018; 39: 495–514.

Simonson C., Barlow P., Dehennin N., et al. Neonatal complications of vacuum-assisted delivery. Obstet Gynecol. 2007; 109: 626–633.

Werner E.F., Janevic T.M., Illuzzi J., et al. Mode of delivery in nulliparous women and neonatal intracranial injury. Obstet Gynecol. 2011; 118: 1239–1246.

Polkowski M., Kuehnle E., Schippert C., et al. Neonatal and maternal short-term outcome parameters in instrumentassisted vaginal delivery compared to second stage cesarean section in labour: A retrospective 11-year analysis. Gynecol Obstet Invest. 2018; 83: 90–98. https://doi.org/10.1159/000458524

Wen Q., Muraca G.M., Ting J., Coad S., Lim K.I., Lisonkova S. Temporal trends in severe maternal and neonatal trauma during childbirth: a population-based observational study. BMJ Open. 2018; 8: e020578. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-020578.

Байбарина Е.Н., Дегтярев Д.Н., Зубков В.В. и др. Клинические рекомендации. Базовая медицинская помощь новорожденному в родильном зале и в послеродовом отделении. М.: Ассоциация неонатологов, 2015. 33 с.

Прилуцкая В.А., Анкудович А.В., Елиневский Б.Л. Клинико-диагностические маркеры кефалогематом у новорожденных. В кн.: БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики: сб. науч. тр. Мин-во здравоохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т. Редкол.: Сикорский А.В., Кулага О.К. Минск: ГУ РНМБ, 2014; 4: 243–245.

Warke C., Malik S., Chokhandre M., Saboo A. Birth Injuries - A Review of Incidence, Perinatal Risk Factors and Outcome. Bombay Hospital Journal. 2012; 54 (2): 202–208.

Idrissi K. J., Mimi A. L., Hassani Y. E., Haloua M., Alami B., Lamrani A. Y., Maaroufi M., Boubbou M. Calcified Cephalohematoma 02 Cases Report // IOSR Journal of Dental and Medical Sciences. 2019; 18 (1): 61–65

Ferraz A., Nunes F., Resende C., Almeida M. C., Taborda A. Complicaciones neonatales a corto plazo de los partos por ventosa. Estudio caso-control. An Pediatr (Barc) [Internet]. 2019. URL: https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.11.016.

Ерекешов А.А., Асилбеков У.Е., Рамазанов Е.А. и др. Клинический протокол диагностики и лечения. Родовая травма (кефалогематома у новорожденных). Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК. Казахстан, 2017. 8 с. URL: http://diseases.medelement.com/disease/родовая-травма-кефалогематома-у-новорожденных/15634.

Бардеева К.А., Писклаков А.В., Лукаш А.А. Остеолизис у ребенка с кефалогематомой. Фундаментальные исследования. 2015; 1-1: 28–31.

Vigo V., Battaglia D.I., Frassanito P., Tamburrini G., Caldarelli M., Massimi L. Calcified cephalohematoma as an unusual cause of EEG anomalies: case report. J Neurosurg Pediatr. 2017; 19: 46–50.

Yoon S.D., Cho B.M., Oh S.M., Park S.H. Spontaneous resorption of calcified cephalhematoma in a 9-month-old child: case report. Childs Nerv Syst. 2013; 29: 517–519.

Власюк В.В., Иванов Д.О. Родовая травма: проблемы патогенеза и диагностики. В кн.: под ред. Д.О. Иванова. Руководство по перинатологии. Т.2. СПб.: Информ-Навигатор, 2019. С.1297-1310.

Zimmermann P., Duppenthaler A. Infected cephalhaematoma in a five-weekold infant - case report and review of the literature. BMC Infectious Diseases. 2016; 16: 636.

Jason F., Wang B.A., Margo, Lederhandler M.D., Vikash S., Oza M.D. Escherichia coli-infected cephalohematoma in an infant. Dermatology Online Journal. 2018; 24 (11): 12.

Jui-Shan Ma. Meningitis Complicating Infected Cephalohematoma Caused by Klebsiella pneumoniae - Case Report and Review of the Literature. Research Journal of Clinical Pediatrics. 2017; 1 (3): 1–2.

Gresham E.L. Birth trauma. Pediatr Clin North Amer. 1975;22:317.

Huisman T.A.G.M. Intracranial hemorrhage: Ultrasound, CT and MRI findings. Eur. Radiol. 2005. Vol. 15, № 3. P. 434-440.

Kim H.M., Kwon S.H., Park S.H., et al. Intracranial hemorrhage ininfants with cephalohematoma. Pediatr Int. 2014; 56: 378–381.

Kramer L.I. Advancement of Dermal Icterus in the Jaundiced Newborn. Am. J. Dis. Child. 1969; 118: 454–458. doi: 10.1001/archpedi.1969.02100040456007.

Иова А.С., Гузева В.И., Мелашенко Т.В. Внутричерепные кровоизлияния у доношенных новорожденных. В: Федеральное руководство по детской неврологии (под ред. В.И.Гузевой). СПб.Валетудо. 2023. С. 6–17.

Иова А.С., Гузева В.И., Мелашенко Т.В. Внутричерепные кровоизлияния у недоношенных новорожденных. В кн.: под ред. В.И. Гузевой. Федеральное руководство по детской неврологии. СПб.: Валетудо, 2023. С. 18–29.

Шабалов Н.П. Неонатология. Т.2 М.: Медпрессинформ, 2006. 640 с.

Luchtman-Jones L., Schwartz A.L., Wilson D.B. The blood and hematopoietic system. In: Fanaroff AA, Martin RJ, editors. Neonatal-perinatal medicine. Disorders of fetus and infant. 7th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2002. P. 1182–254.

Acuña J, Adhikari S. Point-of-care Ultrasound to Distinguish Subgaleal and Cephalohematoma: Case Report. Clin Pract Cases Emerg Med. 2021 May;5(2):198-201. [PMC free article] [PubMed] [Reference list]

Raines DA, Krawiec C, Weisbrod LJ, et al. Cephalohematoma. [Updated 2024 Jun 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470192/

Üçer M, Taçyıldız AE, Aydın I, Akkoyun Kayran N, Işık S. Observational Case Analysis of Neonates With Large Cephalohematoma. Cureus. 2021 Apr 11;13(4):e14415. doi: 10.7759/cureus.14415. PMID: 33987064; PMCID: PMC8112209.

Kim HM, Kwon SH, Park SH, Kim YS, Oh KW. Intracranial hemorrhage in infants with cephalohematoma. Pediatr Int. 2014 Jun;56(3):378-81. doi: 10.1111/ped.12255. Epub 2014 Apr 1. PMID: 24274929.

Иванов Дмитрий Олегович – д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России.

Минин Алексей Владимирович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства гинекологии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Пальчик Александр Бейнусович – доктор медицинских наук, профессор кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства гинекологии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Понятишин Андрей Евстахиевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства гинекологии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Фомина Мария Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства гинекологии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Балашова Екатерина Николаевна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии им. профессора А.Г. Антонова Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, доцент кафедры неонатологии Института профессионального образования ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, доцент кафедры Неонатологии ФГБОУ ВО ПМГМУ им. М.И. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), член Совета Российского общества неонатологов, г. Москва.

Конфликта интересов нет.

Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск в электронных базах данных.

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств: доказательной базой для рекомендаций являлись публикации, вошедшие в Кохрановскую библиотеку, базы данных PubMed, EMBASE и MEDLINE, Scopus, Web of Science, e-library, clinicaltrial.gov, электронные библиотеки, клинические рекомендации, размещенные на ресурсах The National Institute for Health and Care Excellence, The European Association of Perinatal Medicine, The European Society for Pediatric Research, The European Foundation for the Care of Newborn Infants, The European Society for Neonatology. Глубина поиска составляла 56 лет.

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств:

Шкалы оценки уровней достоверности доказательств (УДД) (Таблица 1 и 2) для методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации (диагностических, профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств) с расшифровкой и шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) (Таблица 3) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств).

Методы, использованные для анализа доказательств:

Описание методов, использованных для анализа доказательств.

При отборе публикаций, как потенциальных источников доказательств, использованная в каждом исследовании методология изучалась для того, чтобы убедиться в её валидности. Методологическое изучение базировалось на вопросах, которые сфокусированы на тех особенностях дизайна исследований, которые оказывают существенное влияние на валидность результатов и выводов.

Для минимизации потенциальных ошибок субъективного характера каждое исследование оценивалось независимо, по меньшей мере, двумя членами рабочей группы. Какие-либо различия в оценках обсуждались всей группой в полном составе. При невозможности достижения консенсуса привлекался независимый эксперт.

Экономический анализ:

Анализ стоимости не проводился, и публикации по фармакоэкономике не анализировались.

Метод валидизации рекомендаций:

Описание метода валидизации рекомендаций:

Настоящие рекомендации в предварительной версии были рецензированы независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать, прежде всего, то, насколько интерпретация доказательств, лежащих в основе рекомендаций, доступна для понимания.

Получены комментарии со стороны врачей первичного звена и участковых педиатров в отношении доходчивости изложения рекомендаций и их оценки важности рекомендаций, как рабочего инструмента повседневной практики.

Предварительная версия была также направлена рецензенту, не имеющему медицинского образования, для получения комментариев, с точки зрения перспектив пациентов.

Комментарии, полученные от экспертов, тщательно систематизировались, и обсуждались председателем и членами рабочей группы. Каждый пункт обсуждался, и вносимые в результате этого изменения в рекомендации регистрировались. Если же изменения не вносились, то регистрировались причины отказа от внесения изменений.

Консультация и экспертная оценка:

Последние изменения в настоящих рекомендациях представлены для дискуссии в предварительной версии. Обновленная версия для широкого обсуждения была размещена на сайте Российского общества неонатологов (РОН) www.neonatology.pro и https://portalcr.minzdrav.gov.ru для того, чтобы все заинтересованные лица имели возможность принять участие в обсуждении и совершенствовании рекомендаций.

Проект рекомендаций рецензирован независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать, прежде всего, доходчивость и точность интерпретации доказательной базы, лежащей в основе рекомендаций.

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации были повторно проанализированы членами рабочей группы, которые пришли к заключению, что все замечания и комментарии экспертов приняты во внимание, риск систематических ошибок при разработке рекомендаций сведен к минимуму.

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:

врачи-неонатологи;

врачи-неврологи;

врачи-педиатры;

врачи-нейрохирурги;

врачи-детские хирурги;

студенты медицинских ВУЗов;

обучающиеся в ординатуре и интернатуре.

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

УДД | Расшифровка |

|---|---|

1 | Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа |

2 | Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа |

3 | Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования |

4 | Несравнительные исследования, описание клинического случая |

5 | Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов |

Таблица 2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УДД | Расшифровка |

|---|---|

1 | Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа |

2 | Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ, с применением мета-анализа |

3 | Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования |

4 | Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай-контроль» |

5 | Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов |

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УУР | Расшифровка |

|---|---|

A | Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными) |

B | Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |

C | Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |

Порядок обновления клинических рекомендаций.

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к ранее утверждённым КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 Ф3.

МЗ РФ, Приказ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».

Международная классификация болезней, травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра (МКБ-10) (Всемирная организация здравоохранения) версия 2019.

Приказ Минздрава России от 13.10.2017 № 804н (ред. от 24.09.2020, с изм. от 26.10.2022) "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2017 № 48808).

Методическое письмо «Реанимация и стабилизация состояния новорожденных детей в родильном зале» №15-4/И/2-2570 от 04.03.2020 г. Под ред. Байбариной Е.Н. М.: Министерство здравоохранения РФ; 2020.

Приказ Минздрава России от 17.04.2025 № 222н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 № 82516)

Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н (ред. от 19.11.2020) «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

КГ новорожденного – понятие, отражающее возникновение кровоизлияния волосистой части головы новорожденного под надкостницу (мягкую оболочку кости).

Факторами, способствующими развитию КГ могут послужить различные состояния и болезни беременной женщины (первородящая, избыточный вес тела, сахарный диабет, нарушения свертываемости крови), особенности течения родов, состояния и болезни плода и новорожденного (нахождение в затылочном или ягодичном предлежании, недоношенность и переношенность, нарушения свертываемости крови). В трети случаях КГ возникает без установленных причин.

При отсутствии осложнений КГ новорожденного не вызывает нарушений в состоянии младенца, не требует врачебного вмешательства, течет благоприятно и не оставляет последствий для здоровья и развития ребенка.

В редких случаях осложненного течения (инфицирование, окостенение), сочетания с переломом костей черепа или внутричерепного кровоизлияния, возникновения кровотечений, анемии или желтухи, требуется наблюдение и лечение неонатолога и врачей-специалистов в зависимости от характера осложнения, назначение соответствующих дополнительных методов исследования.

Не применяются.