АП | аппендикулярный перитонит |

|---|---|

АИ | аппендикулярный инфильтрат |

АсТ | аспартатаминотрансфераза |

АлТ | аланинаминотрансфераза |

АЧТВ | активированное частичное тромбопластиновое время |

ОА | острый аппендицит |

ОАР | отделение анестезиологии-реанимации |

ДВС | диссеминированное внутрисосудистое свертывание |

ДПК | двенадцатиперстная кишка |

УЗИ | ультразвуковое исследование |

ЖКТ | желудочно-кишечный тракт |

Ле | лейкоциты |

ПА | периаппендикулярный абсцесс |

СИАГ | синдром интраабдоминальной гипертензии |

СРБ | С-реактивный белок |

СПОН | синдром полиорганной недостаточности |

СКТ СЭР | спиральная компьютерная томография солевой энтеральный раствор |

МНО | международное нормализованное отношение |

НПВП МРТ РАДХ | нестероидные противовоспалительные препараты магнитно-резонансная томография Российская ассоциация детских хирургов |

ЧО | червеобразный отросток |

AIR | Appendicitis Inflammatory Response |

PAS | Pediatric Apendicitis Score |

WSES | The World Society of Emergency Surgery |

Острый аппендицит и перитонит у детей

Список сокращений

Термины и определения

Абдоминальный сепсис – системной воспалительной реакцией организма в ответ на развитие деструктивного процесса в органах брюшной полости и/или забрюшинного пространства

Аппендикулярный инфильтрат – плотный воспалительный конгломерат, состоящий из петель кишок и сальника, формирующийся в брюшной полости на фоне деструктивного воспаления червеобразного отростка

«Аппендикулярный инфильтрат» при УЗИ – гетерогенное эхообразование сложной структуры с нечеткими контурами, в котором может быть визуализирован измененный ЧО, отечные кишечные петли, отечный сальник

Болезнь Шенлейна-Геноха – васкулит, поражающий преимущественно мелкие сосуды

Инструментальная диагностика – диагностика с использованием для обследования больного различных приборов, аппаратов и инструментов

Лабораторная диагностика – совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования

Лапароскопия – современный малоинвазивный метод хирургии, при котором операции на органах брюшной полости проводят через небольшие отверстия

Мышечный дефанс (симптом мышечной защиты) – пассивное, непроизвольное напряжение мышц передней брюшной стенки над воспаленной брюшиной

Парез кишечника – нарушение моторики тонкой кишки без механического препятствия для пассажа кишечного содержимого

«Периаппендикулярный абсцесс 3» при УЗИ – анэхогенное/гипоэхогенное образование (отграниченное скопление жидкости) округлой или овальной формы с четкими контурами (капсулой), иногда в области стенки можно визуализировать изменённый ЧО.

«Свободная жидкость» при УЗИ – анэхогенное скопление в полости малого таза и других отделах брюшной полости, определяемое при УЗИ

Симптом Кохера – перемещение боли из эпигастральной области в правую подвздошную

Симптом Кюммеля – перемещение боли из околопупочной области в правую подвздошную

Симптом Филатова – болезненность при пальпации в правой подвздошной области у детей младшего возраста

Симптом Ровзинга – усиление боли в правой подвздошной области при глубокой пальпации в левой подвздошной области

Симптом Щеткина-Блюмберга – усиление боли при отдергивании руки после предварительного плавного надавливания Симптом Образцова (псоас-симптом) – усиление боли во время пальпации в правой подвздошной области при приподнятой правой ноге.

Симптом Ситковского – усиление боли в правой подвздошной области в положении на левом боку

Симптом Бартомье-Михельсона – усиление болезненности при пальпации в правой подвздошной области при положении больного на левом боку

Симптом Воскресенского (симптом рубашки) – резкое усиление боли в правой подвздошной области при скольжение кончиками пальцев врача по натянутой рубашке пациента, сверху вниз

Симптом карандаша – червеобразный отросток при воспалении ригиден и не свисает с инструмента при лапароскопической диагностике

Синдром кишечной недостаточности – сочетанное нарушение всех функций ЖКТ (моторной, секреторной, переваривающей и всасывательной, барьерной), которое сопровождается эндотоксикозом

Сепсис – патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде генерализованного (системного) воспаления на инфекцию различной природы (бактериальную, вирусную, грибковую), приводящая к остро возникающей органной дисфункции и недостаточности

Септический шок – наиболее тяжелый вариант течения сепсиса, характеризующийся выраженными циркуляторными, клеточными, метаболическими нарушениями

Состояние – изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи

Синдром – совокупность симптомов с общими этиологией и патогенезом

Уровень достоверности доказательств – отражает степень уверенности в том, что найденный эффект от применения медицинского вмешательства является истинным

Хирургическое вмешательство – инвазивная процедура, может использоваться в целях диагностики и/или как метод лечения заболеваний

Хирургическое лечение – метод лечения заболеваний путём разъединения и соединения тканей в ходе хирургической операции

Чаши Клойбера – патогномоничный рентгенологический симптом кишечной непроходимости. Проявляется картиной «перевернутых чаш» с горизонтальным уровнем жидкости на снимке брюшной полости при вертикальном положении пациента

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Острый аппендицит (ОА) – острое неспецифическое воспаление червеобразного отростка (ЧО) слепой кишки.

Перитонит – острое воспаление брюшины, сопровождающееся комплексом патологических процессов, протекающих в брюшной полости и приводящих к системной воспалительной реакции, органной дисфункции, сепсису.

Острый аппендицит – основная причина развития перитонита у детей. Перитонит как правило развивается при перфорации червеобразного отростка вследствие деструкции его стенки (гангренозно-перфоративный аппендицит), но также может развиваться и без перфорации стенки червеобразного отростка при флегмонозном и гангренозном аппендиците.

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Вопросы этиопатогенеза острого аппендицита активно изучали в течение 19-20 веков [1]. Однако до настоящего времени не существует однозначного мнения о причине развития острого аппендицита. Воспаление аппендикса – неспецифический инфекционно-воспалительный процесс. Немаловажную роль при развитии воспалительного процесса играет условно-патогенная флора кишечника (энтеробактерии, бактероиды и др.), которая и становится основным патогеном при развитии перитонита в случае перфорации червеобразного отростка. Доминирующими патогенами при аппендикулярном перитоните являются Escherichia coli и Bacteroides spp., Peptostreptococcus and Pseudomonas [2-11].

К основным этиопатогенетическим факторам развития воспаления в червеобразном отростке можно отнести нарушение пассажа содержимого, нарушение микроциркуляции в стенке отростка и образование «первичного аффекта» – первичного очага воспаления в виде клинообразного дефекта слизистой оболочки червеобразного отростка, а также изменение иммунологической реактивности организма ребенка [1, 3–11].

Механическая теория (теория застоя, закрытых полостей) была предложена в 1896 г. Полем Жоржем Дьелафуа. В результате обструкции ЧО копролитом, инородным телом, либо в результате перегиба за счет спаечного процесса нарушается отток секретируемой слизи, что приводит к повышению давлению в его полости и развитию воспаления. В 1905 году немецким патологоанатомом Людвигом Ашоффом была выдвинута инфекционная теория. Ашофф предположил, что застой кала в аппендиксе приводит к активации вирулентных штаммов бактерий (чаще граммпозитивных диплококков) и образованию первичного аффекта. В 30-х годах прошлого столетия Густав Риккер выдвинул ангионевротическую теорию, где основным патогенетическим фактором воспаления является нарушение микроциркуляции в стенке ЧО вследствие нарушения нервной регуляции. Также в 20-м веке получила развитие иммунологическая теория воспаления, связанная с нарушением иммунного гомеостаза и запуском воспалительного цитокинового каскада в слизистой отростка.

Несмотря на то, что ни одна из этих теорий, как полностью самостоятельная, не нашла подтверждения, большинство современных исследователей признают представленные в них факторы, как основные, в развитии воспаления в ЧО [1, 3–11]

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Острый аппендицит может возникнуть в любом возрасте, включая новорожденных, однако преимущественно наблюдается в возрасте после 7 лет, у детей до 3 лет частота его не превышает 8% [3]. Пик заболеваемости приходится на возраст 9-12 лет [3]. Общая заболеваемость аппендицитом составляет от 3 до 6 на 1000 детей [3]. Согласно крупнейшему эпидемиологическому исследованию аппендицита за последние годы (Anderson et al., 2012) заболеваемость аппендицитом была самой высокой у европеоидов и латиноамериканцев и реже у афроамериканцев и азиатов [12]. Известно, что заболеваемость аппендицитом колеблется в зависимости от сезона, при этом пик заболеваемости приходится на летние месяцы в Северном полушарии с мая по июль и снижается до февраля [12]. Девочки и мальчики болеют одинаково часто. У детей первых лет жизни аппендицит развивается быстрее, а деструктивные изменения в отростке, приводящие к аппендикулярному перитониту, возникают значительно чаще, чем у взрослых [3-9].

Эпидемиологические исследования аппендицита у детей ограничены и постоянно сообщают о тенденции к снижению заболеваемости. Тем не менее, большинство этих исследований были проведены в западных странах, и на основе данных прошлого века [13]. По данным Ran He et al. (2025) в 2021 году острый аппендицит был диагностирован у 2 193 020 детей, что составляет 12,93% всех случаев аппендицита в общей популяции. Соответствующий уровень заболеваемости оценивался в 109 на 100 000. С 1990 по 2021 год частота аппендицита у детей увеличилась на 0,3% в год. В 2021 году частота аппендицита у детей увеличилась с возрастом, причем наиболее часто болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет. Заболеваемость широко варьирует в разных регионах и странах [13].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

КЗ5 – Острый аппендицит

КЗ5.2 – Острый аппендицит с генерализованным (диффузным) перитонитом после разрыва или перфорации

КЗ5.3 – Острый аппендицит с локализованным перитонитом с или без перфорации (перитонеальным абсцессом)

КЗ5.8 – Острый аппендицит другой или неуточненный без упоминания локализованного или генерализованного перитонита

K36 – Другие формы аппендицита

K37 – Аппендицит неуточненный

K38.1 – Аппендикулярные камни

K38.8 – Другие уточненные болезни аппендикса

K65 – Перитонит

K66.8 – Другие уточненные поражения брюшины

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Острый аппендицит традиционно классифицируют по морфологическим изменениям в червеобразном отростке [1, 3–21]. Дооперационная диагностика формы воспаления ЧО крайне сложна. Интраоперационная диагностика на основе макроскопической картины также не исключает субъективизма [14]. Морфологические изменения в отростке мозаичны и их точная диагностика возможна только при гистологическом исследовании. Для хирурга наиболее важно выделять недеструктивный и деструктивный аппендицит, поскольку наличие деструкции вследствие воспаления ЧО определяет общепринятую в России стратегию хирургического лечения. Особую сложность для хирурга представляет недеструктивный аппендицит, поскольку под этой формой, как правило, скрываются другие заболевания, симулирующие острый аппендицит. Стадии развития воспаления предусматривают наличие катарального аппендицита. Однако хирург в случае удаления недеструктивного аппендикса, как правило, сталкивается не с катаральной стадией воспаления, которая вероятнее всего не имеет не только четких клинических и эхографических, но и макроскопических проявлений, а с вторичными изменениями червеобразного отростка (лимфоидная гиперплазия, периаппендицит), что требует правильного гистологического заключения. В послеоперационном диагнозе до получения гистологического заключения целесообразно использовать термин «острый аппендицит» при удалении ЧО с сомнительными изменениями и «вторичный аппендицит» при диагностике основной причины болевого синдрома при лапароскопии.

Деструктивный аппендицит традиционно в соответствии с морфологической картиной делят на флегмонозный и гангренозный. Кроме того, выделяют неосложненный и осложненный аппендицит (аппендикулярные инфильтрат, периаппендикулярный абсцесс, перитонит) [3,4, 7–18, 21].

Классификация острого аппендицита:

- Недеструктивный (простой) (КЗ5 Острый аппендицит);

- Деструктивный (КЗ5.8 Острый аппендицит другой или неуточненный без упоминания локализованного или генерализованного перитонита):

- Флегмонозный;

- Гангренозный;

Осложнения:

- Перфорация;

- Инфильтрат;

- Абсцесс;

- Перитонит

- Пилефлебит;

- Забрюшинная флегмона.

Под осложненным аппендицитом понимают формы острого аппендицита с распространением воспалительного процесса с червеобразного отростка на брюшную полость, что может быть как вследствие перфорации червеобразного отростка (гангренозно-перфоративный аппендицит), так и без перфорации. С позиции общей патологии все эти формы являются вариантами перитонита (воспаление брюшины).

Осложненный аппендицит:

- Аппендикулярный инфильтрат(К37 острый аппендицит неуточненный);

- Аппендикулярный (периаппендикулярный) абсцесс 1, 2, 3 стадии(КЗ5.33 Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом);

- Аппендикулярный перитонит(КЗ5.2 Острый аппендицит с генерализованным (диффузным) перитонитом после разрыва или перфорации).

Классификации осложненного аппендицита в России насчитывают большое число терминов, в том числе синонимов (ограниченный, отграниченный, местный, местный отграниченный, местный неотграниченный, распространенный, диффузный, разлитой и т.д.), что вносит путаницу и затрудняет оценку результатов лечения. Однако сложившаяся клиническая практика не позволяет сегодня принять единую терминологию. В этих условиях целесообразно выделять три основные формы осложненного аппендицита – инфильтрат, абсцесс, перитонит. С позиций классификации болезни форма и распространенность воспалительного процесса в брюшной полости (инфильтрат, абсцесс, свободный гнойный выпот и их сочетание) определяют лечебную стратегию и хирургическую тактику.

Аппендикулярный инфильтрат (АИ) – плотный воспалительный конгломерат, состоящий из петель кишок и сальника, формирующийся в брюшной полости на фоне деструктивного воспаления червеобразного отростка. Аппендикулярный инфильтрат определяется при пальпации через переднюю брюшную стенку и хорошо визуализируется при УЗИ. При выполнении в сомнительных случаях лапароскопии в брюшной полости определяется образование из воспаленных отечных петель кишок и сальника, интимно спаянных друг с другом, разделение которых связано значительными техническими трудностями и возможностью повреждения полого органа. Нецелесообразно подразделение АИ на рыхлый и плотный; горячий и холодный. Поскольку как «рыхлый инфильтрат», представляющий собой слипчивый инфильтртивно-спаечный процесс вокруг ЧО, так и «горячий» или абсцедирующий инфильтрат, представляющий собой абсцесс, не отражают определение инфильтрата. При отсутствии плотного, пальпируемого через переднюю брюшную стенку образования, процесс некорректно называть инфильтратом, а при наличии отграниченного гнойного экссудата воспалительный процесс имеет исчерпывающее название абсцесс. При аппендикулярном инфильтрате успешно проводят консервативное лечение с последующей интервальной аппендэктомией, что и определяет выделение этой формы воспаления как самостоятельной в классификации осложнённых форм. При обнаружении рыхлого инфильтративно-спаечного процесса вокруг ЧО во время лапароскопии выполняют лапароскопическую аппендэктомию без технических трудностей. Клиническо-лабораторная и эхографическая картина, хирургическая техника и ведение послеоперационного периода в этих случаях не отличаются от таковых при деструктивном апендиците.

Периаппендикулярный абсцесс (ПА). Впервые стадии ПА в детской хирургии были предложены С.Я. Долецким с соавт. [15]. Использование видеолапароскопической техники, позволило детализировать характер и стадийность патологических изменений в брюшной полости при формировании периаппендикулярного абсцесса. С позиций эндохирурга основным критерием подразделения ПА на стадии является возможность малотравматичного эндоскопического разрушения имеющихся отграничений, с последующей эффективной санацией гнойника. На ранних сроках заболевания органы и ткани, образующие стенки абсцесса (ПА 1, 2), вовлечены в рыхлый инфильтративно-спаечный процесс, и, несмотря на имеющиеся воспалительные изменения, хорошо дифференцируются, что обеспечивает возможность безопасного эндоскопического разрушения абсцесса. При длительном сроке заболевания (более 5 сут.) выраженный воспалительного отек и инфильтрация органов и тканей, являющихся стенками абсцесса (ПА 3), а также формирование грануляционной капсулы определяют их ригидность и позволяют диагностировать патологическое образование в брюшной полости до операции – с одной стороны, с другой – надежно отграничивают распространение инфекционного процесса на свободную брюшную полость и определяют тактику внебрюшинного доступа для вскрытия и дренирования. Таким образом, ПА целесообразно подразделять на 3 стадии в зависимости от выраженности инфильтративно-спаечного процесса в органах и тканях, образующих его стенки, что на современном этапе определяет хирургическую тактику и возможность лапароскопических операций при ПА 1, 2 [15, 16, 17, 18].

ПА 1 – инфильтративные изменения в тканях и органах, образующих стенки абсцесса, слабо выражены; отграничение гнойного экссудата (5-7 мл) в области ЧО происходит за счет слипчивого процесса, без образования капсулы. ПА 1, как привило, диагностируют интраоперационно, отграничения легко и полностью разрушают, гной аспирируют и удаляют ЧО без технически трудностей.

ПА 2 – отграничение гнойного выпота (до 20 мл) в области ЧО происходит за счет рыхлого спаечного процесса без образования капсулы абсцесса. Инфильтративные изменения в тканях и органах, образующих стенки, выражены умеренно, последние хорошо дифференцируются, что определяет возможность их малотравматичного интраоперационного разрушения с прицельной санацией гнойного экссудата. После разрушения сохраняются инфильтративные изменения тканей в области разрушенного абсцесса. ПА 2 также диагностируют интраоперационно, однако в ряде случаев возможна дооперационная диагностика ПА 2 при УЗИ в виде небольшого жидкостного скопления в области ЧО неправильной формы, без капсулы. Эхографическая картина не является патогномоничной для абсцесса и может иметь место при неосложненном аппендиците.

Срок заболевания и клиническая картина при ПА 1, 2 не отличаются от характеристик неосложнённого аппендицита.

ПА 3 – отграничение гнойного выпота в области ЧО происходит за счет выраженного инфильтративно-спаечного процесса с образованием грануляционной капсулы. Срок заболевания при ПА 3, как правило, 5-7 суток и более, абсцесс имеет округлую или овальную форму, капсулу и объем более 20 мл. ПА 3 имеет патогномоничные характеристики при УЗИ.

Аппендикулярный перитонит (АП). С позиций классификации ОА, как отдельной нозологии, под аппендикулярном перитонитом следует понимать наличие в брюшной полости свободного гнойного экссудата, либо его переходных форм (серозно-гнойного, фибринозно-гнойного). Понимание перитонита, как воспаления брюшины в широком смысле слова, правомерно с позиций общей патологии [19, 20], но не отвечает запросам клиницистов. Оно позволяет соотносить результаты лечения состояний несопоставимых по тяжести клинических проявлений и органных нарушений. Хорошо известно, что при неосложненном деструктивном аппендиците имеется гиперемия прилегающей к ЧО брюшины и небольшой объем реактивного серозного выпота, не только в области расположения ЧО, но и в полости малого таза. Тем не менее, эти изменения не меняют клиническую картину и течение заболевания, характерные для неосложненного аппендицита, и не могут трактоваться как перитонит.

В практической работе возможно дополнительное использование систематизации АП в зависимости от распространенности и формы воспалительного процесса в соответствии терминологией научной школы клиники согласно локальному протоколу. Распространение воспалительного процесса более чем на 3 анатомические области, как правило, сопровождается усилением интоксикационного синдрома, нередко с развитием абдоминального сепсиса [17]. Вовлечение в воспалительный процесс всех отделов брюшной полости с формированием осумкованных абсцессов сопровождается развитием синдрома интраабдоминальной гипертензии (СИАГ), абдоминального сепсиса, что требует максимального объема интенсивной терапии и специальных приемов хирургического лечения [16, 17, 21-22].

Аппендикулярный перитонит превалирует в структуре перитонита у детей и у детей старше периода новорожденности составляет более 90%. Основной причиной перитонита у детей в периоде новорожденности является некротизирующий энтероколит (НЭК). У детей дошкольного возраста встречается и требует дифференциальной диагностики с острым апендицитом первичный перитонит вследствие гематогенного распространения инфекции у часто болеющих детей. Вторичный перитонит вследствие перфорации полого органа (желудок, кишка, желчный пузырь и т.д.) в результате воспалительно-деструктивных процессов или травмы, включая воспаление и травму поджелудочной железы могут встречаться в любом возрасте. Клиническая картина перитонита требует проведения дифференциальной диагностики и уточнения причины его развития.

Классификация перитонита по причинам возникновения:

- первичный (гематогенный или лимфогенный);

- вторичный (наличие очага инфекции в брюшной полости);

- третичный (вследствие СПОН, сепсиса);

По распространенности:

- местный (одна анатомическая область);

- распространенный (несколько областей брюшной полости);

По характеру экссудата:

- серозный;

- серозно-фибринозный;

- фибринозно-гнойный;

- гнойный;

- желчный;

- панкреатогенный;

- каловый;

- мочевой.

Осложнения:

системные:

- сепсис;

- септический шок;

- полиорганная недостаточность;

со стороны брюшной полости:

- синдром интраабдоминальной гипертензии (СИАГ);

- синдром кишечной недостаточности (СКН);

- спаечно-кишечная непроходимость (ранняя, поздняя);

- инфильтрат брюшной полости;

- абсцесс брюшной полости.

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Типичная картина острого аппендицита характерна для детей старше 5 лет при типичном расположении червеобразного отростка в правой подвздошной области [3-11, 23–29]. Типичным расположением червеобразного отростка принято считать его расположение в правой подвздошной области, таким образом, что отросток независимо от своего направления соприкасается с париетальной брюшиной передней брюшной стенки, что при развитии воспаления приводит к развитию локальных симптомов. К атипичному расположению ЧО относят подпеченочное, в латеральном канале, тазовое, ретроцекальное, под подвздошной кишкой и в левой половине живота.

Заболевание начинается внезапно на фоне полного здоровья. Основные жалобы – это боль в животе, тошнота, рвота. Обычно пациенты предъявляют жалобы на боль в животе без четкой локализации (в эпигастральной или околопупочной областях), с анорексией, тошнотой, рвотой или без. Рвота, как правило, однократная обычно бывает в первые часы заболевания. В течение нескольких часов боль из эпигастральной (Симптом Кохера) или околопупочной (Симптом Кюммеля) области смещается в правую подвздошную область, может сопровождаться подъемом Т до субфебрильных цифр, появляется мышечный дефанс и положительные симптомы раздражения брюшины. Обычно боль носит постоянный ноющий характер. У ряда детей отмечается задержка стула или диарея. Высокие цифры лихорадки не характерны для неосложненных форм острого аппендицита. Характерным симптомом является тахикардия, не соответствующая высоте лихорадки.

При атипичном расположении червеобразного отростка локализация боли соответствует расположению ЧО (в правом подреберье, в гипогастрии и т.д.). При ретроцекальном, под подвздошной кишкой и тазовом расположении ЧО мышечный дефанс и симптом Щеткина-Блюмберга отсутствуют, поскольку червеобразный отросток не соприкасается с париетальной брюшиной передней брюшной стенки. При тазовом расположении червеобразного отростка может отмечаться частое болезненное мочеиспускание, а также частый жидкий стул.

У новорожденных детей воспаление червеобразного отростка развивается крайне редко и диагностируется, как правило, при развитии перитонита. Применение современных средств визуализации, в первую очередь УЗИ, позволяет установить диагноз острого аппендицита у новорожденных до развития осложнений. Клиническая картина острого аппендицита у детей до 3-х лет чаще всего развивается бурно и проявляется неспецифическими симптомами острого абдоминального синдрома [3-9, 24]. На фоне полного здоровья ребенок становится беспокойным, капризным, отказывается от еды, температура тела повышается до 38-39°С., возникает многократная рвота.

Нет прямой зависимости между интенсивностью болей и степенью морфологических изменений в стенке отростка. При гангренозном аппендиците первоначальные выраженные боли в животе могут стихнуть вплоть до их отсутствия. Внезапное резкое усиление болей наблюдается при прободении (перфорации) отростка. Чёткая локализация болей утрачивается и область их распространения увеличивается при развитии перитонита.

Таким образом¸ основными клиническими симптомами острого аппендицита при типичном его расположении являются локальные симптомы, определяющиеся при пальпации живота в правой подвздошной области (правый нижний квадрант):

- Локальная болезненность при пальпации (симптом Филатова у детей младшего возраста);

- Мышечный дефанс;

- Симптом Щеткина–Блюмберга.

В литературе описаны большое число симптомов острого аппендицита, которые носят имена авторов (Щеткина-Блюмберга, Воскресенского, Раздольского, Ровзинга, Ситковского, Бартомье-Михельсона, Образцова и т.д.). Все они являются следствием раздражения париетальной брюшины в области расположения ЧО. В клинической практике в детской хирургии наибольшее распространение получил Симптом Щеткина-Блюмберга. Следует помнить о симптоме Образцова, который имеет место при ретроцекальном расположении ЧО.

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Диагностика острого аппендицита базируется на данных опроса (жалобы и анамнез), результатах физикального, лабораторного и инструментального обследования. У большинства больных диагностика острого аппендицита не вызывает больших затруднений. Однако у некоторых пациентов распознать заболевание бывает крайне сложно. Острый аппендицит может протекать под маской многих заболеваний, сопровождающихся абдоминальным синдромом [1, 3–11, 23-30]. Наиболее часто острый аппендицит у детей приходится дифференцировать со следующими заболеваниями:

- острые вирусные инфекции с абдоминальным синдромом;

- копростаз;

- неспецифический мезаденит;

- кишечные инфекции;

- пневмония, особенно правосторонняя;

- мочевая инфекция, почечная колика;

- острые заболевания органов малого таза у девочек;

- острые заболевания яичка у мальчиков;

- дивертикулит Меккеля;

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- острый холецистит;

- острый панкреатит;

- кишечная инвагинация;

- кишечная непроходимость;

- болезнь Крона;

- геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха).

Следует так же помнить, что под маской острого аппендицита может протекать сахарный диабет, лимфома Беркитта [23, 30], воспалительные заболевания кишечника и другие редкие болезни.

Для улучшения диагностики ОА были предложены диагностические шкалы для принятия клинических решений. Однако ни одна из них не нашла широкого применения в России. В Приложении Г представлены 3 наиболее используемые в мировой практике шкалы: Appendicitis Inflammatory Response score (AIR), PAS, шкала Альварадо [25-27]. Применение шкал позволяет улучшить дооперационную диагностику ОА, особенно при невозможности выполнить УЗИ [25-27].

Критерии установления диагноза:

анамнестические данные, указывающие на характер и время возникновения симптомов заболевания (см. раздел 1.6);

данные физикального обследования, характерные для острого аппендицита (см. раздел 1.6);

данные лабораторного обследования;

данные инструментального обследования.

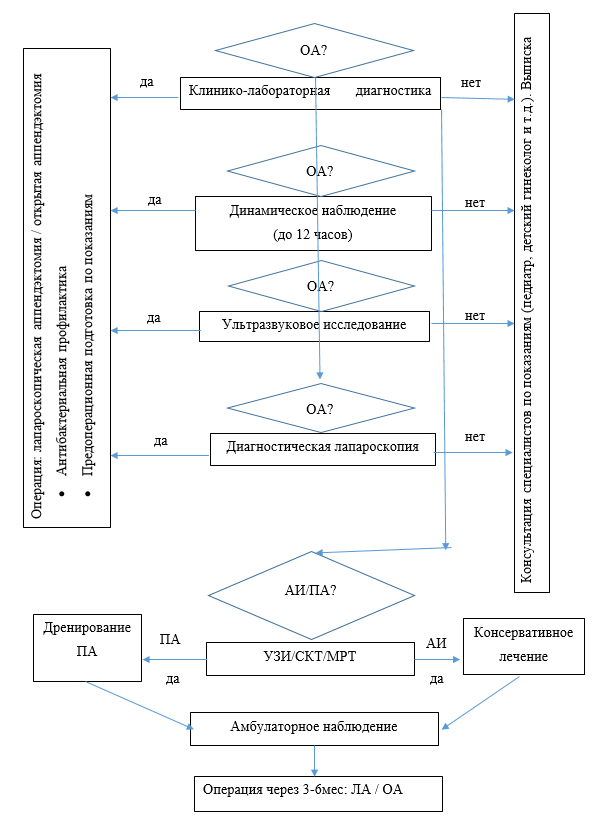

- Рекомендуется всем пациентам, госпитализированным в стационар с подозрением на ОА, выполнить последовательно пункты «критериев диагностики» с диагностической целью [3-11, 21, 24–29].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

- Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ОА при обращении в приёмное отделение выполнять прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга с целью исключения или подтверждения диагноза и определения показаний к госпитализации [3–11, 24-29].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

- Рекомендуется всем пациентам, госпитализированным в стационар с подозрением на ОА, выполнять прием (осмотр, консультация) повторный врача-детского хирургом не позднее 2-х часов после госпитализации с целью исключения или постановки диагноза [3-11].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Первый осмотр пациента в хирургическом отделении врачом-детским хирургом должен быть выполнен не позднее 2-х часов после госпитализации с записью в истории болезни. По результатам осмотра с учетом выполненного лабораторно-инструментального обследования диагноз ОА должен быть установлен и определены показания к хирургическому лечению, либо продолжено динамическое наблюдение при сомнительном диагнозе ОА.

- Рекомендуется всем пациентам с сомнительным диагнозом ОА проводить динамическое наблюдение для исключения или подтверждения диагноза [3-11, 21, 31, 32].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1)

Комментарии: В случае отсутствия убедительных признаков ОА (локальная болезненность в правой подвздошной области при отсутствии мышечного дефанса и симптомов раздражения брюшины) и сомнительных, либо отрицательных данных УЗИ проводят динамическое наблюдение в течение 12 часов с повторными осмотрами ребенка врачом-детским хирургом и записью в истории болезни не более чем через 6 часов наблюдения. В случае сохранения сомнений в диагнозе показана диагностическая лапароскопия.

По данным систематического обзора 2018 года аппендэктомия, выполненная в течение первых 24 часов после госпитализации, не связана с увеличением риска перфорации ЧО, либо неблагоприятными результатами [32]. WSES считает, что аппендэктомия должна быть выполнена в первые 24 часа после госпитализации. [21].

2.1 Жалобы и анамнез

- Рекомендуется у всех пациентов (и/или родителей пациентов) выяснить длительность заболевания, характер и локализацию болей в животе в целях поставки диагноза [3-11, 15, 21, 23–29]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Локализация болей в животе зависит от локализации червеобразного отростка и развития осложнений. Следует помнить о возможности атипичного расположения ЧО, включая левостороннее. Боль в правой подвздошной области также может быть вызвана другими заболеваниями, включая острые заболевания яичка у мальчиков.

- Рекомендуется у всех пациентов (и/или родителей пациентов) выяснить наличие дополнительных симптомов заболевания – тошноты, рвоты, снижение аппетита, повышения Т тела, состояние физиологических отправлений (стул, мочеиспускание) и срок их появления в целях поставки диагноза [3-11,15, 21, 23-29]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: При опросе пациента и/или его родителей можно выяснить, что до появления ведущего симптома (боль в животе) отмечались определенные изменения в поведении ребенка – вялость, усталость, снижение аппетита. Дизурические явления могут быть признаком тазового расположения отростка, как и диарея, либо тенезмы. У девочек среднего и старшего школьного возраста должен быть собран гинекологический анамнез (начало менархе, характеристики менструального цикла), у мальчиков – уточнены жалобы на наличие боли в пахово-мошоночной области для исключения патологии органов мошонки. При ретроцекальном расположении ЧО боль может локализоваться в правой поясничной области с иррадиацией в правую ногу. Подробная характеристика симптомов позволяет провести дифференциальный диагноз абдоминального болевого синдрома.

2.2 Физикальное обследование

- Рекомендуется всем пациентам провести общий осмотр врачом-детским хирургом и оценить тяжесть состояния (сознание, дыхание, кровообращение: термометрия общая, измерение частоты сердцебиения, измерение артериального давления на периферических артериях, измерение частоты дыхания) для определения дальнейшей лечебной тактики дальнейшего лечения [3-11, 15, 23-29]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Осмотр необходимо проводить без одежды, что позволяет оценить состояние кожных покровов и исключить наличие сыпи. При осмотре мальчиков обязательно нужно осмотреть наружные половые органы для исключения острых заболеваний мошонки и ущемленной пахово-мошоночной грыжи. Также нужно помнить о возможности грыжи Амианда (расположение ЧО в грыжевом мешке при пахово-мошоночной грыже). При неосложненном остром аппендиците общее состояние ребенка страдает незначительно. Однако обращает на себя внимание походка ребенка (чуть согнувшись, осторожно, как бы защищая живот) и вынужденное положение в постели (ребенок лежит на правом боку с согнутыми в коленях ногами). При развитии аппендикулярного перитонита состояние ребенка может быть тяжелым вплоть до критического. При аппендикулярном инфильтрате и периаппендикулярном абсцессе состояние ребенка остается стабильным, но, как правило, отмечаются симптомы интоксикации и лихорадка. При неосложненном аппендиците живот имеет обычную форму, участвует в акте дыхания. При аппендикулярном перитоните живот может быть вздут и отстает в акте дыхания.

- Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ОА проводить пальпацию живота (пальпация при заболеваниях толстой, пальпация при заболеваниях тонкой кишки) для выявления симптомов заболевания [3-11, 15, 23-29].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Пальпацию живота начинают в положении больного на спине: поверхностно с левой подвздошной области, постепенно передвигаясь к правой. При пальпации живота возможно обнаружение локальной болезненности, мышечного дефанса и симптома Щеткина-Блюмберга в правой подвздошной области. При ретроцекальном расположении ЧО может определяться симптом Образцова (псоас-симптом). При аппендикулярном инфильтрате и периаппендикулярном абсцесса 3 в правой половине живота иногда можно определить плотное болезненное патологическое образование, но наиболее часто над инфильтратом/ абсцессом определяется вышеперечисленная триада симптомов (боль при пальпации, мышечный дефанс, симптом Щеткина-Блюмберга). При аппендикулярном перитоните боль при пальпации живота более выражена, мышечный дефанс и симптомы раздражения брюшины определяются и в других областях живота в зависимости от распространенности воспалительного процесса. Осмотр детей младшего возраста в процессе динамического наблюдения целесообразно проводить во время физиологического сна. При выраженном беспокойстве и негативной реакции ребенка на осмотр можно провести его во время медикаментозного сна.

- Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ОА проводить аускультацию легких (аускультация при заболеваниях легких и бронхов) для дифференциальной диагностики абдоминального синдрома [3-11, 15, 23–29].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Аускультация легких позволяет исключить легочную патологию (пневмонию), которая может быть маской «острого аппендицита», либо осложнением аппендикулярного перитонита при развитии абдоминального сепсиса.

- Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ОА проводить аускультацию живота (аускультация при заболеваниях тонкой и толстой кишки) для выявления симптомов заболевания [3-11, 15].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Аускультация живота позволяет определить характеристики перистальтики кишечника, включая наличие патологических кишечных шумов.

- Рекомендуется пациентам с подозрением на ОА в сложных диагностических случаях проводить трансректальное пальцевое исследование для выявления симптомов заболевания, либо дифференциальной диагностики [3-11, 15].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Пальцевое ректальное исследование (per rectum) (трансректальное пальцевое исследование) позволяет определить боль и пастозность свода кишки справа при тазовом расположение ЧО, что клинически может проявляться дизурическими явлениями и частым стулом. Наиболее информативно исследование при наличии тазового объемного образования (абсцесс, инфильтрат, киста яичника, гематометра). Данная процедура длительное время являлась обязательной составляющей диагностического ряда при подозрении на ОА в нашей стране. В последние годы на фоне внедрения в клиническую практику УЗИ для диагностики ОА ценность исследования per rectum значительно нивелировалась. При явной клинической картине острого аппендицита, как и при возможности провести УЗИ, исследование излишне и, помимо прочего, может быть причиной психологической травмы для ребенка. Исследование не должно рассматриваться как рутинное и может быть использовано в сложных диагностических случаях (тазовое расположение отростка, гинекологическая патология, тазовый абсцесс/инфильтрат). Необходимо помнить о юридических аспектах вопроса. Исследование должно быть проведено после соответствующих разъяснений и информированного согласия пациента/законных представителей пациента.

2.3 Лабораторные диагностические исследования

При подозрении на ОА должно быть выполнено стандартное лабораторное обследование при абдоминальном синдроме.

- Рекомендуется пациентам, которым планируется хирургическое лечение выполнить определение группы крови и резус фактора [3-11, 15,].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

- Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ОА при поступлении выполнить общий (клинический) анализ крови в диагностических целях [3-11, 15, 21, 23–29].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Повышение уровня лейкоцитов со сдвигом формулы влево является признаком воспалительного процесса в ЧО с развитием деструктивных изменений. Однако как при неосложненном, так и при осложненном аппендиците может быть нормальный уровень лейкоцитов. С другой стороны, повышение уровня лейкоцитов является характеристикой большинства болезней, входящий в дифференциальный ряд абдоминального синдрома. Снижение уровня гемоглобина и эритроцитов может быть признаком наличия у ребенка анемии до заболевания. Повышение гематокрита, гемоглобина и числа эритроцитов может свидетельствовать о развитии гиповолемии при выраженной интоксикации.

- Рекомендуется всем пациентам, госпитализированным с подозрением на острый аппендицит перед выпиской выполнить общий (клинический) анализ крови с целью оценки состояния [3-11, 15, 21, 23–29].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

- Рекомендуется выполнить общий (клинический) анализ мочи всем пациентам с подозрением на ОА в диагностических целях [3-11, 15, 21, 23–29].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Анализ мочи позволяет провести дифференциальный диагноз в рамках абдоминального болевого синдрома и исключить патологию со стороны мочевыделительной системы.

- Рекомендуется выполнить исследование кислотно-основного состояния (КОС) и газов крови пациентам с ОА при оценке общего состояния как «тяжелое» в диагностических целях [3-11, 21, 24, 25, 32, 33].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Тяжелое состояние, как правило, обусловлено развитием осложненных форм ОА, однако возможно и при неосложненных формах у детей младшего возраста, а также при других заболеваниях, требующих дифференциальной диагностики с ОА. Выявленные признаки гиповолемии и развития метаболических нарушений требуют незамедлительной коррекции.

- Рекомендуется выполнить анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, АсТ, АлТ, билирубин (общий, прямой, непрямой), амилаза, холестерин, глюкоза) пациентам с ОА при оценке общего состояния как «тяжелое» в диагностических целях [3-11, 33, 34].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Анализ крови биохимический общетерапевтический позволяет оценить белковый пул крови и органную недостаточность. Сахар крови является основным критерием в диагностике дебюта сахарного диабета, который нередко проявляется абдоминальным синдромом на фоне развития кетоацидоза. Тяжелое состояние, как правило, развивается при осложненном аппендиците, возможно у детей младшего возраста при неосложненном аппендиците, а также при других заболеваниях с абдоминальном синдромом, требующих дифференциальной диагностики с ОА.

- Рекомендуется определить уровень С-реактивного белка (СРБ) пациентам с ОА при оценке общего состояния как «тяжелое» в диагностических целях [22, 25, 33, 34].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Уровень С-реактивного белка (СРБ) является маркером тяжести инфекционного процесса. Уровень СРБ используется в бальной оценке по шкале AIR (Appendicitis Inflammatory Response).

- Рекомендуется выполнить коагулограмму (ориентировочное исследование системы гемостаза) пациентам с ОА при оценке общего состояния как «тяжелое» в диагностических целях [2-11, 22, 33, 34].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Коагулограмма – анализ, направленный на оценку свертывающей системы крови. В коагулограмме выполняют исследование АЧТВ, фибриногена, МНО, Антитромбина III. Оценка уровня АЧТВ, фибриногена, МНО позволяет диагностировать развитие гипокоагуляции и ДВС-синдрома при осложненном аппендиците, а также провести дифференциальный диагноз в рамках абдоминального синдрома.

- Рекомендуется в ходе хирургического вмешательства при осложненном аппендиците (аппендикулярный перитонит, периаппендикулярный абсцесс) выполнить забор гнойного перитониального экссудата для проведения микробиологического исследования (бактериологическое исследование перитониальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы) с определением чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с целью определения спектра патогенной флоры и назначения соответствующей антибиотикотерапии [3-11, 15, 17, 22].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: В зависимости от возможностей микробиологической лаборатории используют различные методы: определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом; определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии; определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом разведений; определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов; определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом пограничных концентраций. Для получения быстрого ответа целесообразно также проводить экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов в гнойном отделяемом или экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов в экссудате.

- Рекомендуется всем пациентам с осложненным течением послеоперационного периода (послеоперационные инфекционные осложнения, сепсис) проводить микробиологический мониторинг (микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность, при повторных оперативных вмешательствах – бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы и определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам) [17, 22].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: При осложненном течении послеоперационного периода проводят микробиологический мониторинг (кровь на стерильность, мазки из зева и ануса) для определения ведущего патогена, и флоры, колонизирующей слизистые пациента. В процессе лечения при развитии продолженного перитонита, сепсиса возможно изменение ведущих патогенов, полученных из перитониальной жидкости интраоперационно, на госпитальную флору. Микробиологический мониторинг в данной ситуации позволяет выполнить направленную смены антибактериальных препаратов, с учетом чувствительности к наиболее вероятным патогенам, колонизирующим слизистые пациента. В зависимости от возможностей микробиологической лаборатории используют различные методы: определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом; определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии; определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом разведений; определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов; определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам методом пограничных концентраций. Для получения быстрого ответа целесообразно также проводить экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов в гнойном отделяемом или экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов в экссудате.

- Рекомендуется пациентам, которым выполнена аппендэктомия или аппендэктомия с резекцией сальника, выполнить патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (червеобразный отросток), а также при выполнении резекции сальника патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сальника с диагностической целью [1, 3–11, 21]

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств 5)

2.4 Инструментальные диагностические исследования

Высокая точность диагностики и отсутствие ионизирующего излучения, а также комфорт для пациента делают УЗИ предпочтительным методом визуализации для диагностики ОА.

- Рекомендуется всем пациентам с сомнительным диагнозом ОА выполнить УЗИ органов брюшной полости (ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), ультразвуковое исследование тонкой кишки, ультразвуковое исследование толстой кишки) для постановки диагноза [3,11, 21, 29, 35–41].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: Ультразвуковое исследование позволяет выявить червеобразный отросток, который при развитии воспаления в нем определяется как неперистальтирующая тубулярная структура диаметром более 6 мм, с утолщенными (2-3 мм) гипоэхогенными стенками, просвет которой может быть заполнен неоднородным жидкостным содержимым (эмпиема отростка) или каловым камнем. Вокруг отростка может визуализироваться небольшое скопление жидкости и/или отечный сальник.

При осложненном аппендиците помимо визуализации самого ЧО, при УЗИ могут быть диагностированы свободная жидкость в брюшной полости, интраабдоминальные абсцессы в том числе периаппендикулярный абсцесс 3 и инфильтраты, воспалительные изменения со стороны внутренних органов брюшной полости (отек стенки желчного пузыря, отек стенки тонкой и/или толстой кишки), синдром кишечной недостаточности (СКН). Эхографическая картина, патогномоничная для абсцесса имеет место только при наличии в брюшной полости сформированного абсцесса значимого объема (периаппендикулярный абсцесс 3). Периаппендикулярные абсцессы (ПА) 1,2 не имеют специфичной эхографической картины и визуализируются как небольшое скопление жидкости рядом с измененным ЧО.

Синдром кишечной недостаточности: СКН 1 степени – неравномерное увеличение диаметра кишечных петель до 20-25 мм в правой подвздошной и смежных анатомических областях; СКН 2 степени – во всех отделах брюшной полости визуализируются кишечные петли диаметром до 30-35 мм., с утолщенной стенкой, заполненные жидким содержимым; движение химуса маятникообразное; СКН 3 – во всех отделах брюшной полости визуализируются кишечные петли диаметром более 35 мм., с утолщенной стенкой, заполненные жидким содержимым; перистальтика и движение химуса отсутствуют, визуализация брюшной полости может быть затруднена из-за скопления газа в кишечных петлях [17].

Учитывая неинвазивность и отсутствие радиационного воздействия УЗИ целесообразно использовать как метод визуализации первой линии при диагностике острого аппендицита у детей [3, 11, 21, 35–41].

- Рекомендуется пациентам с подозрением на ОА в сложных диагностических случаях при неоднозначной клинической картине после выполнения УЗИ выполнить спиральную компьютерную томографию (СКТ) (Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) органов брюшной полости с внутривенным контрастированием с целью дифференциальной диагностики причин абдоминального синдрома [11, 21, 36-43].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: СКТ является эффективным инструментом визуализации многих заболеваний органов брюшной полости. Главный недостаток СКТ – лучевая нагрузка. При этом в исследованиях зарубежных авторов доказано, что рутинное использование СКТ уменьшает число ненужных аппендэктомий и увеличивает частоту выявления заболеваний органов брюшной полости [36-41]. В России СКТ не получило распространения в рутинной практике. В обновленных рекомендациях WSES 2020 года по диагностике и лечению острого аппендицита р СКТ не рассматривают в качестве метода визуализации первой линии у детей с болью в правой подвздошной области [21]. В большинстве случаев при возможности выполнить УЗИ необходимости в выполнении СКТ нет. СКТ целесообразно выполнять в сложных диагностических случаях, когда результаты УЗИ неоднозначны, а также при выявлении объемных образований по данным УЗИ.

МРТ также может быть использована в сложных диагностических случаях при дифференциальной диагностике объемных образований брюшной полости. По данным обзора, опубликованного в 2025 году МРТ очень точна в подтверждении и исключении острого аппендицита у взрослых и детей независимо от протокола [42,43].

СКТ и МРТ, несмотря на высокую диагностическую ценность в отношении острого аппендицита, не являются диагностическими методами первой линии. Однако эти методы должны применяться в сложных диагностических случаях, в том числе для диагностики объемных образований брюшной полости. При стабильном состоянии пациента и отсутствии в стационаре необходимого оборудования показана маршрутизация пациента в стационар более высокого уровня.

- Рекомендуется пациентам с подозрением на ОА при неясной клинической картине выполнить обзорную рентгенографию органов брюшной полости стоя с целью дифференциальной диагностики абдоминального синдрома для исключения свободного газа и признаков непроходимости кишечника, а также рентгеноконтрастных инородных тел [1, 3–11].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Обзорная рентгенография органов брюшной полости не имеет диагностической ценности для диагностики острого аппендицита. Однако может быть полезна в целях дифференциальной диагностики для исключения свободного газа в брюшной полости при перфорации полого органа (перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), травма живота с повреждением полого органа). Кроме того, могут быть диагностированы признаки тонкокишечной непроходимости: горизонтальные уровни жидкости в тонкой кишке (чаши Клойбера) и отсутствие газа в толстой кишке, а также рентгеноконтрастные инородные тела, в том числе магнитные.

- Рекомендуется пациентам с подозрением на ОА при неясной клинической картине и длительности динамического наблюдения не менее 12 часов выполнить диагностическую лапароскопию с целью дифференциальной диагностики абдоминального синдрома [3, 11, 21, 44–49].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Диагностическая лапароскопия получила широкое распространение в России в 80-е годы прошлого столетия и совершила переворот в диагностике острого аппендицита, заменив диагностическую лапаротомию на малоинвазивное и высокоинформативное вмешательство, избавляющее пациента от напрасной операции – аппендэктомии. Внедрение диагностической лапароскопии в практику детской хирургии привело к сокращению напрасных аппендэктомий, которые составляли до 25-30% и трактовались как катаральный или простой аппендицит [44-46]. Применение диагностической лапароскопии позволило доказать, что «катаральный аппендицит» на самом деле представляет собой вторичные реактивные изменения со стороны поверхностных тканей или лимфоидного аппарата ЧО на фоне течения других воспалительных заболеваний брюшной полости (неспецифический мезаденит, первичный перитонит, пельвиоперитонит, инвагинация, дивертикул Меккеля, гинекологическая патология и др.) и не требует аппендэктомии, поскольку деструктивные изменения в ЧО отростке, возникающие при развитии ОА, как отдельной нозологии, отсутствуют. В настоящее время с широким внедрением в практику УЗИ роль диагностической лапароскопии значительно уменьшилась. Однако следует отметить, что даже при полном переходе клиники на лапароскопическую методику операции диагностическая лапароскопия остается важным этапом оперативного вмешательства. При выявлении деструктивного аппендицита показана лапароскопическая аппендэктомия при наличии специалиста и оборудования, либо переход на открытую аппендэктомию. При отсутствии деструктивных изменений со стороны ЧО аппендэктомия не показана.

Для определения показаний к аппендэктомии ориентируются на макроскопические признаки ОА: утолщение диаметра ЧО и его инфильтрация (ригидность), потускнение серозы и изменение цвета (гиперемия, багровый или серо-черный цвет), наличие наложений фибрина, наличие перфорации. Проявлением эмпиемы (мешок с гноем) ЧО является его колбовидное увеличение и напряжение с минимальными изменениями серозы. При сомнительных воспалительных изменениях ЧО (инъекция сосудов серозного слоя) ключевым методом определения деструктивных изменений при диагностической лапароскопии является его инструментальная пальпация и «вывешивание» на инструменте для определения ригидности («симптома карандаша»). Если ЧО не свисает на инструменте – «симптом карандаша» положительный, то необходимо расценивать это как деструктивный аппендицит и выполнить аппендэктомию. Если же имеется его свободное свисание на инструменте – «симптом карандаша» отрицательный, то необходимо расценивать это как вторичный аппендицит, т. е. проявление другого заболевания органов брюшной полости. В этом случае необходимо выполнить дальнейшую ревизию органов брюшной полости (80-100 сантиметров подвздошной кишки, малого таза, лимфоузлов брыжейки тонкой кишки). При вторичном аппендиците аппендэктомия не показана. Выполнение «сопутствующей» аппендэктомии может привести к развитию послеоперационных осложнений и серьезно затруднить поиски реальной причины абдоминального синдрома. При выявлении показаний к аппендэктомии в ходе диагностической лапароскопии предпочтительнее выполнить операцию лапароскопическим доступом.

- Рекомендуется всем пациентам после хирургического и консервативного лечения ОА перед выпиской выполнить УЗИ органов брюшной полости (комплексное), УЗИ тонкой кишки, УЗИ толстой кишки для исключения послеоперационных осложнений [3 -11, 21].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: После хирургического лечения неосложненного аппендицита УЗИ исследование выполняют перед выпиской пациента (3-5 послеоперационные сутки). В послеоперационном периоде после хирургического лечения осложненного аппендицита и при консервативном лечении аппендикулярного инфильтрата проводят УЗ мониторинг для контроля за течением воспалительного процесса в брюшной полости. УЗИ целесообразно выполнять ежедневно в 1-3 сутки, далее по показаниям и перед выпиской пациента.

2.5 Иные диагностические исследования

При подозрении на ОА следует проводить дифференциальную диагностику в рамках острого абдоминального синдрома с заболеваниями, сопровождающимися, повышением Т тела, рвотой и другими функциональными нарушениями ЖКТ.

- Рекомендуется пациентам с сомнительной картиной ОА в трудных диагностических случаях выполнить консультацию врачом-педиатром с целью дифференциального диагноза абдоминального синдрома [3-9].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Наиболее часто в рамках острого абдоминального синдрома проводят дифференциальный диагноз острого аппендицита с вирусными инфекциями с абдоминальным синдромом, неспецифическим мезаденитом, гинекологической патологией, заболеваниями ЖКТ и мочевыделительной системы. Консультацию врачей детского гинеколога, уролога при необходимости целесообразно выполнить после отмены диагноза острой хирургической патологии органов брюшной полости при выявлении соответствующих симптомов по данным УЗИ, лапароскопии.

- Рекомендуется пациентам с сомнительной картиной ОА выполнить очистительную клизму для проведения дифференциального диагноза [3-9].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Очистительная клизма у пациентов с подозрением на острый аппендицит позволяет определить наличие и характер стула, а также нередко устранить причину абдоминального болевого синдрома при функциональных нарушениях кишечника (запор, метеоризм).

- Рекомендуется пациентам, госпитализированным в ОАР после хирургического лечения ОА, проводить многопараметрический мониторинг [22, 33, 34].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Всем пациентам, нуждающимся в лечении в ОАР необходимо проводить многопараметрический мониторинг, включая измерение частоты сердцебиения, измерение артериального давления на периферических артериях, измерение частоты дыхания, пульсоксиметрию, регистрацию электрокардиограммы, эхокардиографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

3.1 Консервативное лечение

- Рекомендуется пациентам с установленным диагнозом аппендикулярного инфильтрата проводить консервативное лечение с противовоспалительной целью и для снижения послеоперационных осложнений [3-10, 17, 21, 50–56].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: Оперативное лечение в условиях плотного аппендикулярного инфильтрата сопряжено с высоким риском повреждений органов брюшной полости, что обуславливает целесообразность консервативной терапии [3-10]. Результаты обзора R.E. Andersson et al. (2007) в основном ретроспективных исследований подтверждают практику нехирургического лечения без интервальной аппендэктомии у пациентов с аппендикулярным абсцессом или инфильтратом [51]. WSES считает нецелесообразным выполнение интервальной аппендэктомии у молодых лиц (< 40 лет) и детей [21].

В Российской Федерации практика интервальной аппендэктомии после консервативного лечения аппендикулярного инфильтрата является общепринятой [3].

В Российской федерации консервативное лечение неосложненного и осложненного аппендицита, за исключением аппендикулярного инфильтрата не рекомендовано. Однако многочисленные исследования во всем мире с высоким уровнем доказательности показывают возможность консервативной антибактериальной терапии при остром аппендиците как у взрослых, так и у детей [21, 57–62].

Рабочая группа по разработке настоящих клинических рекомендаций считает, что проведение консервативной терапии острого аппендицита у детей с использованием антибактериальных препаратов возможно только в рамках зарегистрированных исследований, одобренных этическим комитетом в крупных клинических центрах и поддержанных РАДХ.

- Рекомендуется пациентам при лапароскопической диагностике вторичного аппендицита проводить консервативное лечение одновременно с лечением основного заболевания с целью купирования воспалительного процесса [3, 43–48].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Вторичные воспалительные изменения червеобразного отростка, как правило, связаны с течением воспалительных заболеваний брюшной полости (пельвиоперитонит, первичный перитонит, дивертикулит Меккеля, неспецифический мезаденит). Все эти заболевания требуют проведения антибактериальной терапии, включая мезаденит при его выраженных клинических проявлениях. Основной причиной изменений в червеобразном отростке при неспецифическом мезадените является лимфоидная гиперплазия, которая является фактором риска для активации собственной микробиоты кишечника и транслокации микроорганизмов.

- Рекомендуется пациентам с установленным диагнозом «аппендикулярный инфильтрат» начинать консервативную терапию с внутривенного введения антибактериальных препаратов системного действия (препараты первой линии: пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз (АТХ: Комбинации пенициллинов, включая ингибиторы бета-лактамаз (J01CR) или Цефалоспорины второго поколения (J01DC) / Цефалоспорины третьего поколения (J01DD) в комбинации с метронидазолом** (J01XD01)) [17, 21, 50-56].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Курс инфузионной антибактериальной терапии должен составлять не менее 48 часов с последующим возможным переходом на пероральный прием, а общий – не менее 7 дней. В качестве эмпирической терапии используют амоксициллин+клавулановую кислоту** или комбинацию цефалоспоринов (цефтриаксон**, цефотаксим)** с метронидазолом**.

- Не рекомендуется проводить консервативное лечение при установленном диагнозе деструктивного аппендицита (неосложненного, осложненного) за исключением случаев, описанных выше (аппендикулярный инфильтрат, зарегистрированные клинические исследования) [1, 3–11, 15, 17].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

3.1 Хирургическое лечение

До настоящего времени аппендэктомия является золотым стандартом лечения осложненного и неосложненного деструктивного аппендицита, за исключение случаев, когда удаление червеобразного отростка невозможно или крайне опасно из-за риска повреждения кишечных петель (аппендикулярный инфильтрат, периаппендикулярный абсцесс 3). Оперативное вмешательство при остром аппендиците выполняют по экстренным показаниям в срочном порядке с учетом срока динамического наблюдения. До операции всем пациентам должен быть выполнен рекомендуемый минимум диагностических обследований и при необходимости проведена предоперационная подготовка, заключающаяся в посимптомной терапии с целью коррекции показателей гомеостаза. В предоперационной подготовке, включая инфузионную терапию, могут нуждаться не только дети с осложненном аппендицитом, но и пациенты с неосложненном аппендицитом при выраженном интоксикационном синдроме.

- Рекомендуется всем пациентам с подтвержденным диагнозом ОА, которым планируется хирургическое лечение, провести периоперационную антибактериальную профилактику антибактериальными препаратами системного действия (пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз (АТХ: Комбинации пенициллинов, включая ингибиторы бета-лактамаз (J01CR) или Цефалоспорины второго поколения (J01DC) / цефалоспорины третьего поколения (J0DD) с целью снижения риска послеоперационных гнойно-инфекционных осложнений [15, 21, 62-67].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: Для антибактериальной профилактики используют те же препараты, что и для эмпирической антибактериальной терапии. Антибактериальный препарат вводят в интервале 30-60 мин до разреза кожи. Если длительность операции составляет более 3-х часов препарат вводят повторно.

- Рекомендуется всем пациентам при клинико-лабораторной картине осложненного аппендицита при оценке состояния ребенка как «тяжелое» проводить предоперационную подготовку для нормализации водно-электролитных нарушений и стабилизации состояния пациента [3-11, 15, 17, 21, 22, 33, 34, 56].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Предоперационная подготовка направлена на коррекцию выраженных метаболических и водно-электролитных нарушений, которые являются проявлениями эндотоксикоза и органной дисфункции при развитии перитонита, сепсиса. Длительность и объем предоперационной подготовки определяются на консилиуме врача-анестезиолога-реаниматолога и врача-детского хирурга. Базовыми препаратами для проведения предоперационной подготовки являются растворы кристаллоидов (растворы, влияющие на водно-электролитный баланс). Предоперационная подготовка, как правило, длится 2-3 часа, при крайне тяжелом состоянии пациента может быть увеличена для стабилизации состоянии пациента, но не должна превышать 6 часов.

- Рекомендуется пациентам с подтвержденным диагнозом ОА выполнить хирургическое лечение за исключением случаев консервативного лечения, описанных выше [3-11, 15, 17, 21, 47, 48, 56, 68-96].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Хирургическое лечение может быть выполнено открытым (аппендэктомия) или лапароскопическим (аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий), что предпочтительнее [11, 15, 17, 21, 48, 64], доступом для выполнения аппендэктомии и санации брюшной полости. WSES считает аппендэктомию с использованием видеоэндоскопических технологий предпочтительной у детей при наличии специалиста и оборудования, поскольку лапароскопическая методика ассоциируется с меньшей послеоперационной болью, низким числом случаев раневой инфекции и более высоким качеством жизни [21]. При периаппендикулярном абсцессе 3 хирургическое лечение заключается в его дренировании.

- Рекомендуется выполнить хирургическое лечение при неосложненном ОА в срочном порядке (не позднее 6 часов после установки показаний к хирургическому лечению) для предотвращения развития осложнений [3-11, 31, 32]

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 3)

Комментарии: При неосложнённом ОА возможна отсрочка хирургического лечения при условии нахождения пациента в стационаре под наблюдением врача-детского хирурга [31, 32]. Отсрочка оперативного вмешательства при неосложнённом аппендиците возможна в случае занятости хирургической бригады лечением больных, у которых промедление с операцией невозможно (внутреннее кровотечение, внутричерепная гематома, массовое поступление пострадавших и т.д.). Современные исследования показывают, что при подтвержденном неосложнённом аппендиците отсрочка с операцией не должна превышать 24 часов, однако её следует по возможности минимизировать [21, 31, 32].

- Рекомендуется выполнять хирургическое лечение при установленном диагнозе осложненного аппендицита в максимально короткие сроки, необходимые для проведения предоперационной подготовки, для предотвращения развития осложнений [3-11, 56]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: При осложнённом ОА аппендэктомию необходимо выполнить в максимально в короткие сроки, которые составляют время необходимой предоперационной подготовки, как правило 2-3 часа. В группе критических пациентов при развитии инфекционно-токсического шока время для стабилизации состояния пациента перед хирургическим вмешательством может быть увеличено до 6 часов до стабилизации состояние пациента. Оперативное вмешательство в этих случаях должно быть выполнено в соответствии с правилами контроля повреждений.

- Рекомендуется пациентам с неосложненным деструктивным аппендицитом, аппендикулярным перитонитом и периаппендикулярным абсцессом 1, 2 выполнить аппендэктомию с целью ликвидации источника инфекции [3-11, 15, 17, 21, 47, 48, 56, 72-96]

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: Аппендэктомия может быть выполнена открытым (аппендэктомия) поперечным или по Волковичу-Дьяконову доступом или, что предпочтительнее, лапароскопическим доступом (аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий) [17, 21, 47, 48, 74-96]. Пересечение брыжейки червеобразного отростка при выполнении аппендэктомии лапароскопическим доступом выполняют с помощью моно- или биполярной коагуляции, ультразвукового скальпеля-коагулятора. Исследования показывают, что нет существенной разницы в исходах, продолжительности госпитализации, частоте осложнений при различных вариантах обработки брыжейки червеобразного отростка (моно- или биполярная коагуляция, пересечение при помощи ультразвуковой энергии, клипирование и т.д.). Наиболее дешевым и эффективным методом считается монополярная коагуляция, а ультразвуковой скальпель обуславливает наименьшее термическое повреждение окружающих тканей. Лигирование основания червеобразного отростка перед его пересечением без перитонизации культи целесообразно выполнять как при открытой, так и при лапароскопической аппендэктомии (лигатурный способ). В литературе имеются сообщения об использовании безлигатурной аппендэктомии путем заваривания культи отростка [97].

- Рекомендуется выполнить интервальную аппендэктомию после консервативного лечения аппендикулярного инфильтрата или дренирования периаппендикулярного абсцесса 3 [3-11, 17, 21, 50-56]

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 3)

Комментарии: Аппендэктомию выполняют в плановом порядке не ранее чем через 6-8 недель, как правило через 3-6 мес. В обзорах последних лет обсуждается целесообразность интервальной аппендэктомии после консервативного лечения аппендикулярного инфильтрата или дренирования периаппендикулярного абсцесса [49,51,52,76]. Аппендэктомия может быть выполнена открытым (аппендэктомия) доступом, поперечным или по Волковичу-Дьяконову или, что предпочтительнее, лапароскопическим доступом (аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий).

- Не рекомендуется выполнять лапароскопическую операцию при ПА3 и тотальном перитоните [17, 21, 56, 72, 73]

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: При периаппендикулярном абсцессе 3 необходимо выполнять вскрытие и дренирование абсцесса, а при тотальном перитоните показана срединная лапаротомия (см. пояснения ниже).

- Рекомендуется выполнить срединную лапаротомию пациентам с распространенном перитонитом с синдромом интраабдоминальной гипертензии (СИАГ) для выполнения аппендэктомии (по возможности) и санации брюшной полости [15, 17, 18, 56, 72, 73].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: Тотальный (распространенный) перитонит характеризуется вовлечением в воспалительный процесс всех этажей брюшной полости с формированием множественных осумкованных абсцессов в процессе организации свободного гнойного выпота. Это максимально тяжелая форма аппендикулярного перитонита, как правило, с развитием абдоминального сепсиса, полиорганной недостаточности и нередко инфекционно–токсического шока на момент поступления ребенка в стационар. Патогномоничной характеристикой тотального перитонита является развитие синдрома кишечной недостаточности, который является основной причиной развития синдрома интраабдоминальной гипертензии (СИАГ) у данной категории пациентов [17, 22, 72, 73]. Выполнение лапароскопии в таких условиях не только противопоказано, но и невозможно, поскольку отсутствует свободная брюшная полость и любые лапароскопические манипуляции, включая установку троакаров, сопряжены с риском повреждения кишечных петель. Учитывая невозможность эффективной одномоментной санации брюшной полости при тотальном перитоните целесообразно «открытое» ведение брюшной полости с использованием вакуум-ассистированной лапаростомии [17, 72, 73]. При развитии СКН 3 степени показана интубация тонкой кишки для эффективной декомпрессии кишечника и ликвидации СИАГ [15,17, 22, 72, 73].

- Рекомендуется пациентам с подтвержденным диагнозом периаппендикулярного абсцесса 3 выполнить дренирование внебрюшинным доступом (дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового исследования или вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)) [2-10, 15, 17, 51–56, 72].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 3)

Комментарии: При дооперационной диагностике ПА3 необходимо выполнить его вскрытие и дренирование абсцесса без удаления ЧО. При наличии оборудования и специалиста целесообразно выполнить чрескожную пункцию и дренирование абсцесса под контролем УЗИ. Пункцию и дренирование абсцесса возможно выполнить при помощи троакар-катетера или по методу Сельдингера. Для дренирования используют трубчатый дренаж 8-10 Fr. После аспирации гнойного экссудата под контролем УЗИ промывают полость абсцесса раствором антисептика (например: раствор водный хлоргексидина** 0,05%). Установленный в полость абсцесса дренаж оставляют на активной аспирации (дренирование полости методом активной аспирации). Возможно использование гармошки Редона. В послеоперационном периоде необходим УЗИ-контроль дренированной зоны и ежедневный контроль за сохранением проходимости дренажа. При необходимости возможно дополнительное промывание полости абсцесса под контролем УЗИ (дренирование абсцесса брюшной полости под контролем УЗИ). Дренаж (после дренирования абсцесса брюшной полости под контролем ультразвукового исследования или вскрытия и дренирования флегмоны (абсцесса)) оставляют на 3-5 суток (при длительно существующих абсцессах больших объемов возможно удлинение сроков стояния дренажа) до отсутствия гнойного отделяемого по дренажу и регресса воспалительных изменений по данным УЗИ. При наличии калового камня в полости абсцесса требуется его удаление путем внебрюшинного вскрытия абсцесса. При тазовом расположении абсцесса возможно его вскрытие через передний свод прямой кишки.

В рекомендациях WSES 2020 на основе опубликованных в последние годы мета-анализов и обзоров [21] обсуждается дренирование абсцесса в случаях, когда лапароскопическая аппендэктомия невозможна и лапароскопическая операция, когда это возможно в клиниках с большим опытом лапароскопии с низким уровнем конверсии.

Рабочая группа по разработке настоящих рекомендаций считает нецелесообразным выполнять лапароскопическую аппендэктомию при аппендикулярном инфильтрате и периаппендикулярном абсцессе 3. Лапароскопические операции безопасны и эффективны при ранних периаппендикулярных абсцессах (ПА 1,2) [17, 50–52, 72].

- Рекомендуется выполнить санацию брюшной полости при ОА для уменьшения микробной контаминации и профилактики послеоперационных осложнений [2-11, 15, 17, 56, 72-96].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: Интраоперационную санацию брюшной полости проводят путем ее промывания различными растворами, либо простой аспираций перитониального экссудата в соответствии с внутренним протоколом клиники. Несмотря на отсутствие убедительных преимуществ по результатам исследований, включая систематические обзоры и метаанализы последних лет, большинство исследователей склоняются к отказу от промывания брюшной полости и проводят интраоперационную санацию путем аспирации гнойного выпота [11, 15, 21, 17, 56, 72, 86-89]. В отношении дренирования брюшной полости также на основании последних исследований не получено преимуществ [21, 90-96]. В рекомендациях WSES 2020 предлагается при лапароскопической аппендэктомии выполнять только аспирацию выпота и не использовать дренаж при осложненном аппендиците [21].

3.2 Послеоперационное ведение

- Не рекомендуется пациентам с неосложненным аппендицитом назначать антибактериальные препараты системного действия в послеоперационном периоде [11, 17, 21, 62].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 3)

Комментарии: При неосложнённом ОА проведение послеоперационной антибактериальной терапии нецелесообразно [21]. При неосложнённом аппендиците описана равная частота инфекционных осложнений в группах пациентов, получавших и не получавших антибактериальную терапию [62]. Периоперационная антибактериальная профилактика должна ограничиваться 72 часами. Симптоматически могут быть назначено обезболивание нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), при отсутствии стула – выполнена очистительная клизма.

- Рекомендуется всем пациентам с осложненным аппендицитом после выполнения хирургического лечения проведение интенсивной терапии [3, 5, 15, 17, 22, 33, 34, 56]

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 5)