7.1 Синдромы после поражения сердца

Термин «синдромы после поражения сердца» (СППС) используется для обозначения перикардиальных синдромов, возникающих после каких-либо повреждений оболочек сердечной мышцы, включающих в себя постинфарктный перикардит, посткардиотомический синдром (ППТС) и посттравматический перикардит [1,18,88,89,90].

7.1.1 Посткардиотомный (посткардиотомический, постперикардиотомный) синдром

Посткардиотомный синдром – это состояние, после открытого кардиохирургического вмешательства, которое носит воспалительный характер. Патогенез связан с аутоиммунными процессами, возникающими вследствие повреждения (некроза) миокарда, после хирургических вмешательств, либо травмы грудной клетки [89,90,91].

ППТС характеризуется признаками системного воспаления, лихорадкой и полисерозитом. Аутоиммунную этиологию подтверждает факт наличия латентного периода (между заболеванием сердца и развитием перикардита проходит несколько недель), эффективность терапии противовоспалительными препаратами и возможность возврата симптомов [88]. Не исключается вклад интраоперационной инфекции в развитии посткардиотомического синдрома [92].

Посткардиотомический синдром, по данным разных авторов, встречается у 8,9-40% пациентов, перенесших открытую операцию на сердце [85,89,92-96]. ППТС манифестирует в среднем через 3-4 недели после открытой операции на сердце и длится в среднем 3 недели (2-100 дней) [93,94]. Рецидив данного синдрома встречается у 4-38% пациентов, перенесших этот синдром ранее. У некоторых пациентов рецидив может происходить в периоде до 30 месяцев после первичной манифестации, что зачастую является показанием к выполнению операции перикардэктомии [94,95].

Критериями диагностики являются:

Лихорадка неясного генеза;

Болевой симптом перикардиального или плеврального генеза (боли в груди, возникающие на высоте вдоха, либо при перемене положения тела);

Симптом трения перикарда и/или плевры (аускультация шумов);

Симптом перикардиального выпота и/или плеврального выпота с повышенным СРБ.

Для постановки диагноза необходимы как минимум два вышеперечисленных симптома [48].

Очень часто сложно дифференцировать ППТС от обычных последствий хирургического вмешательства таких как экссудативный перикардит и плеврит. Для постановки диагноза должны присутствовать доказательства воспалительной активности (повышению уровня СРБ) [25].

Клиническая картина характеризуется повышением температуры до субфебрильных или фебрильных цифр, которая сопровождается слабостью и повышенной утомляемостью. Болевой симптом проявляется наличием болей в области сердца без связи с физической нагрузкой, которые могут менять свою интенсивность при изменении положения тела и надавливании на область сердца. Для болей в грудной клетке плеврального генеза характерна связь с актом дыхания. Наличие выраженного перикардиального и/или плеврального выпота может привести к развитию сердечной и/или дыхательной недостаточности (жалобы на одышку при физической нагрузке или в покое, отеки нижних конечностей, учащенное сердцебиение. Основным симптомом дыхательной недостаточности является одышка [1,87].

В 10% случаев возникают значительные выпоты, которые могут привести к тампонаде сердца [96]. Хотя данное осложнение может наблюдаться в течение 1 месяца после операции, чаще оно возникает в первые сутки после вмешательства и связано, как правило, с кровоизлиянием в полость перикарда. Возникновение тампонады сердца вследствие послеоперационного гемоперикарда требует экстренного повторного хирургического вмешательства. Следует отметить, что любое кардиохирургическое вмешательство, даже малоинвазивное (ЧКВ, имплантация кардиостимулятора, радиочастотная аблация и др.) могут сопровождаться развитием гемоперикарда и тампонады сердца вследствие перфорации сосуда или полостей сердца [97].

Диагностика основывается на данных анамнеза, физикального обследования, результатов лабораторного и инструментального обследований.

При подозрении на наличие посткардиотомического синдрома следует выяснить характер и время перенесенной операции, оценить данные инструментальных методов исследования (ЭХОКГ, прицельная рентгенография органов грудной клетки, компьютерная томография сердца с контрастированием) до и непосредственно после оперативного вмешательства. Уточнить какую противовоспалительную терапию пациент принимал/принимает пациент. [1,18,51].

Клиническая картина посткардиотомического синдрома обусловлена наличием у пациента проявлений перикардита и/или плеврита (экссудативный, констриктивный перикардит, реже тампонада сердца) в комбинации с системной воспалительной реакцией [1,18,51].

Патогномоничные симптомы: шум трения перикарда и/или плевры, приглушенность сердечных тонов, ослабление дыхания при аускультации, венозный пульс на яремных венах (при наличии экссудативного перикардита) и тампонада сердца. Отеки нижних конечностей и увеличение печени – как проявление сердечной недостаточности. Ослабление пульса и тахикардия вследствие экссудативного перикардита.

С целью выявления воспалительного процесса целесообразно всем пациентам провести исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови [1,18].

Всем пациентам необходимо провести эхокардиографическое исследование для выявления жидкости в полости перикарда и/или плевральных полостях, утолщения листков перикарда и/или плевры, наличия коллабирования камер сердца [1,18].

С целью выявления наличия жидкости в полости перикарда и/или плевральных полостях, утолщения листков перикарда и/или плевры, наличия инфильтративных изменений в легких показано проведение рентгенографии сердца и перикарда, и легких всем пациентам [98,99]. Необходимо учитывать, что наличие жидкости в полости перикарда в количестве менее 300 мл не ведет к увеличению КТИ [1,18].

Для диагностики патологических изменений электрической проводимости необходима регистрация ЭКГ [99]. При острой фазе посткардиотомического синдрома отмечаются изменения на ЭКГ характерные для острого перикардита (распространенная депрессия сегмента PR или элевация сегмента ST в нескольких отведениях (отражает вовлечении в процесс эпикарда). При возникновении тампонады на ЭКГ изменения характеризуются – низкой амплитудой комплекса QRS, уплощенные или отрицательные зубцы T [98,99].

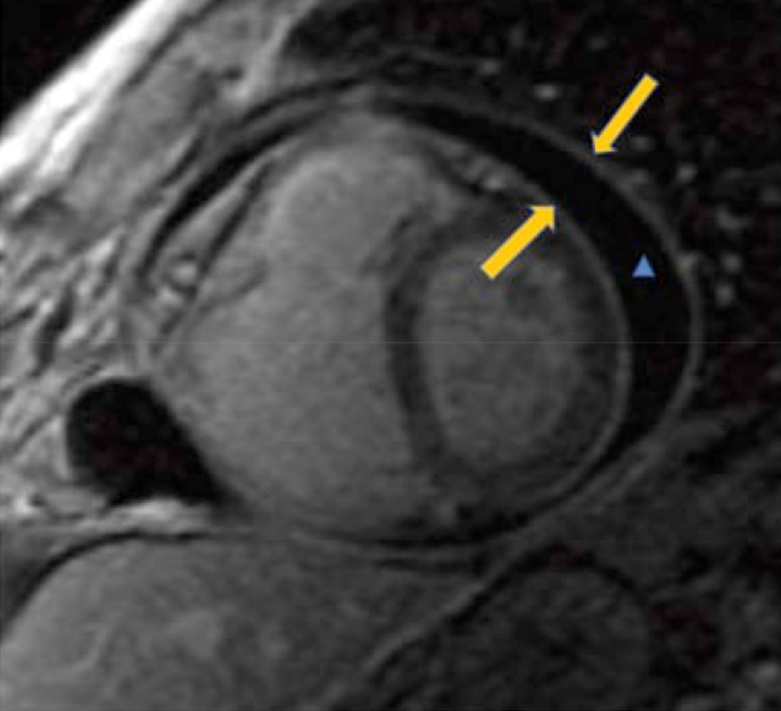

С целью диагностики патологических изменения в сердце и легких у пациентов с подозрением на посткардиотомический синдром обосновано выполнение компьютерной томографии сердца с контрастированием и магнитно-резонансной томографии сердца с контрастированием [99,100]. КТ и МРТ обладают большей областью визуализации чем ЭхоКГ, позволяют выявить наличие выпота в полости перикарда и плевральных полостях, оценить объем и локализацию выпота, а также утолщение перикарда и листков плевры.

Лечение посткардиотомического синдрома

Всем пациентам с посткардиотомическим синдромом необходимо соблюдать охранительный режим, который подразумевает под собой малоподвижный образ жизни с момента первых клинических проявлений на срок от трех месяцев до регресса симптоматики и нормализации лабораторных и инструментальных показателей (снижение уровня СРБ в анализах крови до нормы, отсутствие элевации сегмента ST и депрессии сегмента PR, и отсутствие значительного выпота в полости перикарда, плевральных полостях по данным ЭхоКГ [1,18].

Консервативное лечение посткардиотомического синдрома

Медикаментозное лечение основывается на противовоспалительной терапии, которая способствует исчезновению симптомов и достижению ремиссии, снижает частоту рецидивов [1,96]. Всем пациентам назначаются НПВП в сочетании с гастропротекторами (ингибиторы протонной помпы) [1]. С целью оценки эффективности и продолжительности медикаментозной терапии проводится контроль исследования уровня С-реактивного белка в сыворотке крови [1].

Глюкокортикоиды не являются препаратами первой линии у детей с посткардиотомическим синдромом [101].

Назначение глюкокортикоидов пациентам с посткардиотомическим синдромом возможно только в случае неэффективности НПВП при отсутствии противопоказаний, т.к. их применение может вызвать хронизацию процесса и синдром отмены. Глюкокортикоиды целесообразно назначать в следующей дозировке: #преднизолон** 0,2-0,5 мг/кг/сутки или эквивалент. Дозировка должна сохраняться до исчезновения симптомов и нормализации СРБ.

В мета-анализе 2019 года было установлено, что периоперационный прием #колхицина ассоциировался со значимым снижением риска развития ППТС [102].

7.1.2 Травматический перикардиальный выпот.

Приблизительно в 20-30% случаев после обширной травмы грудной клетки, особенно её левой половины, появляются признаки перикардита. При подозрении на травматический перикардиальный выпот после обширной травмы грудной клетки всем пациентам необходимо выполнить ЭКГ, прицельную рентгенографию органов грудной клетки, ЭхоКГ [1,18]. Проведение этого диагностического комплекса позволяет уточнить диагноз, оценить размеры выпота и его гемодинамическую значимость.

После подтверждения диагноза всем пациентам показано проведением противовоспалительной терапии [1,18,101,102].

В случае развития жизнеугрожающей ситуации необходимо проведение экстренной торакоскопии, которая имеет преимущество перед предварительным перикардиоцентезом [1,18]. При отсутствии нарушений гемодинамики лечение данного состояния включает в себя терапию НПВП.

7.2 Гидроперикард при эндокринных заболеваниях

Гипотиреоз является наиболее частой причиной гидроперикарда при эндокринных заболеваниях. Гипотиреоз вызывает перикардиальный выпот из-за повышенной проницаемости эпикардиальных сосудов и снижения лимфодренажа альбумина, что приводит к накоплению жидкости в пространстве перикарда. Заболевания перикарда, вызванные гипотиреозом, диагностируются недостаточно. Начало лечения на ранних стадиях заболевания и предотвращение осложнений зависят от ранней диагностики посредством систематического скрининга на гипотиреоз [103-105].

Выраженность гидроперикарда зависит от степени тиреоидной недостаточности и продолжительности заболевания. Клинические проявления включают как симптомы выпота в полость перикарда, так и гипотиреоза. К симптомам связанными с выпотом относятся одышка, боль в груди, слабость, отеки. Симптомам гипотиреоза являются сонливость, сухость кожных покровов, выпадение волос, замедленная речь, запоры, снижение памяти, зябкость, охриплость голоса, подавленное настроение. Часто развивается диастолическая артериальная гипертензия. Характерны такие внешние проявления, как общая и периорбитальная отечность, одутловатое лицо бледно-желтушного оттенка, скудная мимика. Недооценка симптомов гипотиреоза у пациентов с гидроперикардом затрудняет установление причины и приводит к позднему началу эффективного лечения [103-105].

При лабораторно-инструментальном обследовании выявляются характерные для гипотиреоза выраженная дислипидемия, низкий вольтаж QRS, удлинение интервала QT на ЭКГ. Для диагностики выпота в полость перикарда с оценкой его объема необходимо использовать ЭхоКГ, более полную информацию дают компьютерной томографии сердца с контрастированием и магнитно-резонансной томографии сердца с контрастированием.

При выявлении выпота в полость перикарда неизвестного происхождения следует прежде всего оценить функцию щитовидной железы, даже когда признаки и симптомы гипотиреоза отсутствуют [103]. Для исключения гипотиреоза необходимо провести исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови [104].

Если уровень ТТГ повышен, следует провести исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови и определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови. При манифестном гипотиреозе определяется повышенный уровень ТТГ и низкий уровень свободного тироксина (СТ4) в крови, при субклиническом гипотиреозе – повышенный уровень ТТГ. Тампонада сердца при гипотиреозе встречается редко в связи с медленным накоплением жидкости в полости перикарда [105,106].

Лечение.

В настоящее время недостаточно данных об особенностях ведения пациентов с гидроперикардом, обусловленным заболеваниями щитовидной железы. Начало лечения на ранней стадии заболевания и предотвращение осложнений (развития тампонады сердца) зависит от ранней диагностики гипотиреоза.

В первую очередь всем пациентам с гипотиреозом и гидроперикардом показана заместительная терапия с целью достижения и поддержания нормального уровня ТТГ и тиреоидных гормонов в крови. Препаратом выбора для заместительной терапии является левотироксин натрия** (небольшие дозы (25 мкг ежедневно), с последующим повышением под контролем уровня ТТГ) в силу его эффективности, длительного опыта применения, высокой биодоступности, благоприятного, с последующим повышением под контролем уровня ТТГ [105]. Рекомендации по лечению гидроперикарда у пациентов с гипотиреозом основываются на данных клинических наблюдений, рандомизированные клинические исследования в этом направлении не проводились. Есть данные об эффективности применения #АСК** и НПВП, #Колхицина, глюкокортикоидов [107]. Некоторые НПВП могут оказывать влияние на уровень тиреоидных гормонов, затрудняя оценку эффективности заместительной терапии. Вместе с тем по данным клинических наблюдений подобное действие не выявлено при использовании #индометацина и #ибупрофена** [108]. При применении #Колхицина необходимо учитывать, что наличие гипотиреоза требует более осторожного подхода к выбору дозы препарата. #Колхицин выводится через систему P-гликопротеина, экспрессия которой может уменьшаться при снижении функциональной активности щитовидной железы. У пациентов с гипотиреозом может уменьшаться выведение # Колхицин и увеличиваться его концентрация в плазме, что может приводить к развитию неблагоприятных эффектов (тошнота, диарея, миопатия, нарушения функции печени). Гипотиреоз может вызывать развитие миопатии в 25-60% случаев, увеличивая вероятность неблагоприятного эффекта у пациентов, получающих #колхицин [108]. В связи с этим у пациентов с гипотиреозом #Колхицин должен назначаться в меньших дозах, необходим тщательный мониторинг клинических симптомов миопатии, уровня креатинфосфокиназы (КФК). Целесообразно рассмотреть возможность лечения #колхицин до тех пор, пока уровень ТТГ достигнет нормального диапазона [108,109].

Глюкокортикоиды могут применяться у пациентов с гидроперикардом, индуцированным гипотиреозом, при непереносимости или противопоказаниях к терапии НПВП и #колхицина, а также у пациентов с рецидивирующим перикардитом [105,108,109]. При этом необходимо провести определение 1,25-ОН витамина Д в крови, т.к. и гипотиреоз, и глюкокортикоиды повышают риск развития остеопороза.

При гипертиреозе выпот в полость перикарда выявляется редко. Описаны случаи развития гидроперикарда у пациентов с выраженным тиреотоксикозом, симптомами застойной сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий [105,106]. Крайне редко встречается тампонада сердца. Как и при гипотиреозе, у пациентов с гипертиреозом и гидроперикардом необходимо прежде всего лечение, направленное на достижение стойкого эутиреоза. Помимо антитиреоидных препаратов могут использоваться НПВП, #колхицин и/или глюкокортикоиды [87].

7.3 Поражение перикарда при онкологических заболеваниях

Злокачественные опухоли являются наиболее распространенной причиной выпотного перикардита с гемодинамически значимым количеством перикардиальной жидкости. Ранняя диагностика и лечение злокачественного перикардита могут значительно улучшить прогноз пациента. С другой стороны, нелеченый злокачественный выпот в перикарде является потенциально смертельным осложнением рака [110].

Распространенность онкологических заболеваний при экссудативном перикардите колеблется в пределах от 12 до 23% [111]. У пациентов с раком перикардиальный выпот развивается у 5-15% пациентов и чаще является проявлением поздней стадии заболевания [111]. Перикард может быть поражен прямым распространением опухоли или метастазированием через лимфатическую систему или кровь. Перикардиальный выпот также может развиться в результате химиотерапии, лучевой терапии или в результате оппортунистических инфекций [112]. Опухоли перикарда включают первичные и вторичные раковые заболевания, а также доброкачественные новообразования. Первичные перикардиальные опухоли встречаются редко и составляют около 10% всех первичных опухолей сердца, причем их распространенность в общей популяции составляет от 0,001 до 0,007% [113]. Вторичные опухоли или прямое проникновение в перикард встречается примерно в 1000 раз чаще [114].

Злокачественная перикардиальная мезотелиома составляет 2-3% всех перикардиальных опухолей, и ее распространенность в общей популяции составляет <0,002%. Заболевание имеет плохой прогноз со средней продолжительностью жизни 6 месяцев [115]. Другие перикардиальные злокачественные новообразования включают лимфомы и саркомы. Саркомы редки, их подтипы включают ангиосаркому, фибросаркому, липосаркому, рабдомиосаркому, синовиальную саркому и недифференцированную саркому. При этой опухоли прогноз плохой – менее 1 года для всех пациентов [114].

Поражение перикарда вторичными злокачественными опухолями чаще всего наблюдается при раке легких (29%), раке молочной железы (до 10%), злокачественной меланоме, лимфомах, остром миелобластном лейкозе, гораздо реже встречается поражение перикарда при раке желудочно-кишечного тракта, раке мочеполовой системы, остром лимфобластном лейкозе, хроническом миелобластном лейкозе, множественной миеломе [116].

Перикардиальные кисты (мезотелиальные кисты) и липомы являются наиболее распространенными доброкачественными перикардиальными образованиями, часто протекающими бессимптомно. Симптомы, если они возникают, связаны с компрессией и могут в этой ситуации потребовать хирургического удаления. Другие редкие и обычно доброкачественные перикардиальные опухоли включают липобластомы, параганглиомы, опухоли половых клеток, гемангиомы и фибромы [117]. Перикардит может быть маркером скрытого рака. По данным Датского регистра более чем у 10% из 13 759 человек с перикардитом впоследствии был диагностирован рак [114].

7.4 Заболевания перикарда, связанные с методами лечения рака

Поражение перикарда, вызванное химиотерапией, обычно проявляется как перикардит, с или без ассоциированного миокардита. Развитие перикардита как осложнения химиотерапии возможно при лечении следующими препаратами: антрациклины и родственные соединения: доксорубицин**; аналоги азотистого иприта: циклофосфамид**; противоопухолевые антибиотики: митомицин**; алкилсульфонаты: бусульфан**; антиметаболиты: клофарабин, цитарабин**, фторурацил** [118,119]; ингибиторы протеинкиназы (низкомолекулярные ингибиторы тирозинкиназы: дазатиниб**, иматиниб**); моноклональные антитела: ниволумаб**; антрациклины и родственные соединения: доксорубицин** [120].

Выпотной или констриктивный перикардит также может иметь место у 6-30% пациентов после лучевой терапии [121]. Острый перикардит может возникнуть в течение нескольких дней или месяцев после лучевой терапии; это чаще констриктивный перикардит. Хронический лучевой перикардит часто является констриктивно-выпотным [122].

Особенности диагностики поражения перикарда при онкологических заболеваниях

Диагностика поражения перикарда при онкологических заболеваниях осуществляется с помощью методов визуализации, цитологического исследования перикардиальной жидкости и биопсии. Трансторакальная ЭхоКГ является методом выбора для первоначальной оценки пациентов с подозрением на перикардиальное заболевание. В большинстве случаев это позволяет не только диагностировать болезнь, но и служить ориентиром в ходе перикардиоцентеза. Трехмерная ЭхоКГ является предпочтительным методом для мониторинга функции ЛЖ и выявления перикардита у пациентов с раком. Преимущества включают более высокую точность определения фракции выброса левого желудочка, лучшую воспроизводимость и более низкую временную изменчивость по сравнению с двухмерной ЭхоКГ у пациентов с раком, получавших химиотерапию [118]. Использование других методов визуализации, таких как компьютерная томография сердца с контрастированием и магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием может быть полезным дополнением к ЭхоКГ оценке. Их особенно следует учитывать при оценке первичных опухолей сердца, с или без перикардита, или в тех случаях, когда диагноз констриктивного перикардита остается неопределенным после тщательной ЭхоКГ оценки [118].

Для подтверждения злокачественной природы заболевание обосновано проведение цитологического исследования перикардиальной жидкости [123,124]. Злокачественные клетки идентифицируются с помощью анализа перикардиальной жидкости примерно только в 40% случаев [124]. Когда злокачественные клетки не могут быть идентифицированы цитологическим анализом, необходимо предположить другие механизмы. Выпот перикарда может быть связан с обструкцией лимфатической системы средостения путем инфильтрации опухоли или фиброза, вызванного радиотерапией. Другие возможные причины включают оппортунистические инфекции (цитомегаловирус, туберкулез, перикардит, Candida и Aspergillus), системные методы лечения, такие как алкилирующие агенты, местное воспаление, перикардит, вызванный радиацией в грудной клетке, или задержка жидкости, вызванная некоторыми химиопрепаратами [124].

С целью проведения дифференциального диагноза между доброкачественным и злокачественным выпотом целесообразно проведение исследования уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 и исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови [123].

Диагностическая значимость опухолевых маркеров недостаточно высока, так как ни один из них (раковый эмбриональный антиген, CYFRA 21-1, нейрон специфическая енолаза, СА-19-9, СА-72-4, SCC, GATA-3, сосудистый эндотелиальный фактор роста) не показал достаточную чувствительность и специфичность при разграничении доброкачественных и злокачественных выпотов [123].

Кроме того, для подтверждения злокачественного заболевания перикарда необходимо рассмотреть вопрос о проведение биопсии перикарда и эпикарда [123,124].

Лечение перикардита при онкологических заболеваниях.

Лечение перикардита при онкологических заболеваниях обычно проводится в соответствии с рекомендациями лечения перикардита.

Однако надо учитывать, что многие больные раком могут иметь предрасположенность к кровотечению из-за нарушений гемостаза, вторичных по отношению к их заболеванию или лечению. Таким образом, может оказаться затруднительным проведение рутинной терапии, такой как НПВП. В результате часто наблюдается более широкое и раннее использование других препаратов, например, #колхицина и глюкокортикоидов, хотя это может не изменить результаты [112].

Всем пациентам с перикардитом и онкологическим заболеванием необходимо применение соответствующего системного противоопухолевого лечения [124].

При тампонаде сердце всем пациентам со злокачественным выпотом для снятия симптомов и установления диагноза злокачественного выпота показано проведение перикардиоцентеза [114,125].

Кроме того, у пациентов с подозрением и установленным диагнозом злокачественного выпота для предотвращения рецидивирования и возможности внутриперикардиального лечения целесообразно использовать расширенный перикардиальный дренаж, который уменьшает частоту рецидивов примерно до 10-20% [126].

Для пациентов с радиочувствительными опухолями, такими как лимфомы и лейкемии, для контроля злокачественных выпотов показана лучевая терапия [114].

Следует учитывать, что лучевая терапия сердца сама может вызвать миокардит и перикардит.

Тем пациентам, которым невозможно выполнить перикардиоцентез, а также при констрикции перикарда или при осложнениях предыдущих процедур показано проведение перикардиэктомии [124].

На практике лечение перикардита при онкологических заболеваниях обычно паллиативно, и направлено на облегчение симптомов, а не на лечение лежащего в основе онкологического процесса. Однако возможны ситуации, когда лечение перикардита при раке может оказать положительное влияние на прогноз пациента [126].

Наличие перикардиального выпота связано с высокой смертностью у онкологических больных. Наличие симптоматического перикардиального выпота свидетельствует о более прогрессирующем карциноматозном заболевании (особенно, в случае солидных опухолей) с прямой инвазией в сердце или тяжелой инфильтрацией средостения. Перикардиальный выпот может быть диагностирован при отсутствии каких-либо ранее выявленных метастазов у одной трети пациентов, и он может быть более сильным прогностическим фактором исходов, чем метастазирование [124].

7.5 Хилоперикардит

Хилоперикард – накопление хилезной жидкости (серозный выпот хилуса) в полости перикарда. Заболевание в равной степени поражает мужчин и женщин, может возникнуть в любом возрасте, начиная с новорожденности. Сведения о распространенности хилоперикарда в литературе не представлены. Частота хилезного выпота у новорожденных составляет 1 случай на 15 000 родов и сопровождается высокой летальностью 15-50% [127-130].

Врожденный хилоторакс часто ассоциируется с неиммунной водянкой плода (hydropsfetalis), наследственными заболеваниями и генетическими синдромами (синдромы Шерешевского-Тернера, Дауна, Нунан и др.), новообразованиями грудной полости с прорастанием в грудной лимфатический проток или его сдавлением (врожденный зоб, опухоли легкого) и врожденными пороками развития лимфатической системы (опухоли, развивающиеся из лимфатических сосудов, атрезия грудного протока, гипоплазия сосудов или сосудистой стенки), пороки развития легких [127,128,130-132]. У новорожденных хилоперикард может возникнуть на фоне внутриутробного инфицирования (врожденная цитомегаловирусная инфекция) [128].

К формированию хилезного выпота в перикарде приводит сдавление или прорастание грудного протока, к которому нередко приводят новообразования средостения (лимфангиома, дисгерминома, тератобластома, тимома и др.), карцинома желудка [129].

Другими причинами хилоперикарда могут быть туберкулез, легочная гипертензия, тромбоз подключичной вены, синдром Горхема-Стоута.

Травма грудного протока в ходе кардиоторакальных операций (катетеризации центральных вен, удаления опухолей легких и средостения, коррекции ВПС, протезирования клапанов, АКШ, трансплантации сердца) может приводить к хилоперикарду. Хилоперикард может возникать на фоне тупой или проникающей травмы грудной клетки, при этом обычно сочетается с хилотораксом. Кроме того, в 56% случаев хилоперикард может быть идиопатическим.

Механизм возникновения хилоперикарда различается в зависимости от причинного фактора. В норме перикардиальная жидкость дренируется в лимфатические коллекторы переднего средостения, затем в бронхолегочные лимфатические узлы и далее в грудной проток. Хилус накапливается в перикарде вторично либо при повреждении лимфатических путей (нарушение связи между грудным протоком и лимфатическими сосудами перикарда). Перегрузка правых отделов сердца и повышение давления в верхней полой вене может вызывать повышение давления в грудном протоке, что приводит к рефлюксу хилуса в лимфатические сосуды перикарда [1,129]. Реже при врожденных пороках лимфатической системы хилус может проникать в сердечную сумку вследствие транссудации через измененную сосудистую стенку или через аномальное сообщение грудного протока с перикардом [130-132].

Клиническая картина хилоперикарда.

Начальными клиническими признаками хилоперикарда являются утомляемость, головокружение, сухой кашель, чувство давления за грудиной. По мере увеличения объема хилуса присоединяется одышка, дискомфорт или боль в грудной клетке, сердцебиение. Могут возникать приступы удушья, цианоз, эпизоды обмороков, периферические отеки и асцит. У больных с лимфангиэктазией легких может наблюдаться откашливание сгустков хилуса в виде слепков с бронхов (пластический бронхит). По результатам физикального обследования пациентам с хилоперикардом нередко первоначально устанавливается диагноз экссудативного перикардита. Слишком быстрое накоплении хилуса при ограниченной растяжимости перикарда может привести к тампонаде сердца, сопровождающейся тахипноэ, тахикардией, артериальной гипотензией, парадоксальным пульсом, шоком [125-129].

Всем пациентам с подозрением на хилоперикард выполняется следующие инструментальные исследования: прицельная рентгенография органов грудной клетки, эхокардиографии (ЭхоКГ), компьютерная томография сердца с контрастированием [1,129].

Лимфангиография/лимфосцинтиграфия выполняются крайне редко и могут быть использованы для выявления повреждения или закупорки грудного протока с целью визуализации источника утечки хилуса [1].

Прицельная рентгенография органов грудной клетки обычно выявляет кардиомегалию. КТ органов грудной полости помогает выявить причины нарушения дренирования лимфы, в т.ч., наличие злокачественных новообразований средостения, туберкулеза и др. ЭхоКГ способствует обнаружению перикардиального выпота, нарушения венозного наполнения полостей сердца в диастолу. ЭхоКГ обязательно проводится при проведении трансторакальной пункции.

Для подтверждения диагноза пациентам с хилоперикардом проводится диагностическая пункция с цитологическим исследованием дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) [1].

Перикардиальный выпот при хилоперикарде имеет мутно-белый или молочный цвет. Хилезный экссудат представляет собой непрозрачную жидкость молочного цвета с наличием мельчайших жировых капель во взвешенном состоянии, высоким содержанием триглицеридов (>500 мг/дЛ), белка (>3 г/л,), соотношением холестерин–триглицериды менее 1, преобладанием лимфоцитов.

Дифференциальная диагностика хилоперикардита.

При проведении диагностики важно верифицировать характер перикардиального выпота и распознать причину его накопления. В связи с этим исключения требуют следующие патологии: гидроперикард, гемоперикард, гнойный перикардит, холестериновый перикардит, метастатический перикардит. Холестериновый перикардит развивается при туберкулезном перикардите, ревматоидном артрите и травме отличается более высоким уровнем холестерина, соотношение холестерин, триглицериды более 1 [1,18].

Лечение хилоперикардита.

Консервативное лечение включает диету, коррекцию электролитного и белкового дисбаланса. В лечебной диете исключаются длинноцепочечные и среднецепочечные триглицериды, либо у пациентов с симптоматическим хилоперикардом и неконтролируемым выпотом в перикарде осуществляется полный перевод на парентеральное питание [1,18].

У пациентов с симптоматическим хилоперикардом целесообразно использовать перикардиальный дренаж [1].

Наиболее безопасным и эффективным хирургическим подходом считается торакоскопическая перевязка грудного протока выше уровня диафрагмы в сочетании с частичной перикардэктомией [1].

С целью снижения продукции хилезной жизни пациентам с симптомным хилоперикардом показано введение #октреотида** [1].

Терапия #окреатидом** назначается на 2 недели, препарат вводится подкожно в дозе 100 мкг 3 раза в день [1]. При постоянном накоплении перикардиального выпота и невозможности радикального лечения производится установка перикардо-перитонеального шунта или эмболизация грудного протока. Кроме ликвидации патологического дренажа лимфы необходимо устранение причины вторичного хилоперикарда (удаление опухоли средостения, лечение туберкулеза и других инфекций) [1].

7.6 Идиопатический рецидивирующий перикардит

Рецидивирующий перикардит (РП) – перикардит, этиология которого пока не идентифицирована, а течение заболевания характеризуется рецидивирующими приступами острого воспаления перикарда.

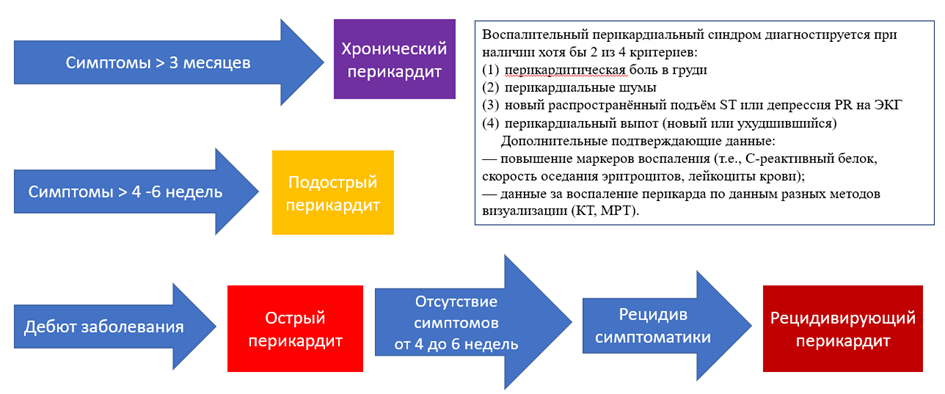

После завершения первого эпизода и ремиссии в течение 4-6 недель, острый перикардит может рецидивировать, приводя к формированию рецидивирующего перикардита (РП) примерно у 15-30% взрослых пациентов [14,25] и у 35% детей [11]. Рецидивы, как правило, менее серьезны, чем первый приступ.

Зарегистрированная заболеваемость острым перикардитом в общей популяции составляет 30-150/105 человеко-лет в год [9,10]. Учитывая вероятность рецидива и альтернативной этиологии, частоту ИРП можно оценить примерно в 5-35/105 в год [9,10].

Данная патология внесена в реестр редких патологий в Европе orpha.net под кодом ORPHA: 251 307 в разделе системные и ревматические заболевания взрослых и детей [133].

После первого рецидива до 50% пациентов подвергаются повторным приступам перикардита [14,134].

ИРП – это диагноз исключения, который можно поставить только после тщательного комплексного обследования [48,135].

Несмотря на то, что термин «идиопатический» зачастую отражает то, что этиология этого состояния еще не идентифицирована, в последние годы предпочтение отдается аутовоспалительным/аутоиммунным механизмам развития заболевания.

Выделяют три фенотипа ИРП [48]:

- Рецидивирующие приступы перикардита в сочетании с серозитами, сопровождающиеся высокой лихорадкой и резким повышением острофазовых маркеров воспаления. Этот фенотип наиболее часто встречается у детей [52] и хорошо поддается терапии препаратами, блокирующими эффект антиинтерлейкина-1 (IL1), например, #анакинрой** [53]. Клинические проявления сходные с аутовоспалительными заболеваниями предполагают схожий патогенез.

- Рецидивирующие приступы с подострым течением и умеренным или высоким повышением острофазовых маркеров воспаления. Нередко могут выявляться антинуклеарные антитела (АНА) и клинические проявления, возникающие при системных аутоиммунных заболеваниях, например, артралгии, ксерофтальмия, феномен Рейно, дискоидная волчанка, увеит. Считается, что аутоиммунные механизмы играют важную роль в патогенезе, однако аутоантитела не являются специфическими маркерами аутоиммунного патогенеза, поскольку могут быть эпифеноменом воспаления перикарда.

- Пациенты с легкими приступами с подострым течением, незначительным повышением маркеров воспаления и без положительных аутоантител.

Патогенез идиопатического рецидивирующего перикардита.

ИРП является результатом взаимодействия триггеров окружающей среды, генетической предрасположенности и иммунной системы. Причины рецидива еще предстоит выяснить.

Активно изучается иммуноопосредованная патофизиология ИРП, которая может включать как аутовоспалительные механизмы врожденной иммунной системы, так и аутоиммунные механизмы адаптивной иммунной системы [136,137,138].

Воспалительная реакция врожденной иммунной системы, типичная для так называемых «аутовоспалительных заболеваний», преимущественно опосредована цитокинами, в основном ИЛ-1, в то время как воспалительная реакция адаптивной иммунной системы, типичная для так называемых «аутоиммунных заболеваний», преимущественно опосредована аутоантителами или аутореактивными Т-лимфоцитами [138].

Недавние исследования определили идиопатический рецидивирующий перикардит как редкое, сложное аутовоспалительное заболевание, вызванное аномально активированной инфламмасомой NLRP3 [139,140,141].

Врожденная иммунная система обеспечивает немедленный ответ на множество разнообразных молекулярных паттернов, связанных с повреждением и патогенами (damage associated molecular patterns – DAMP – молекулярные структуры, ассоциированные с повреждением и pathogen-associated molecular patterns PAMP – молекулярные структуры, ассоциированные с патогеном), с последующей активацией инфламмасом – цитозольных макромолекулярных структур, состоящих из адаптерного белка (ASC – apoptosis-associated speck-like protein containing a. caspase recruitment domain – белок – адаптер с доменом активации каспазы), прокаспазы 1, и сенсорной молекулы (петтерн-распознающий рецептор, или PRR).

Активация инфламмасомы приводит к избыточному синтезу провоспалительных цитокинов семейства интерлейкина (ИЛ)-1: ИЛ-1β, который отвечает за системные симптомы (такие как полисерозит, лихорадка, повышение острофазового реагента) [16] и ИЛ-1α, который, как полагают, вызывает хронический локальный воспалительный процесс в перикарде и как следствие развитие фиброза. [141].

C учетом, того, что при ИРП отмечается эффективность терапии нацеленной на врожденный иммунный ответ, особенно ингибиторами ИЛ-1, а также сходство ИРП с аутовоспалительными заболеваниями укрепляют предполагаемую гипотезу о том, что ИРП может быть формой аутовоспалительного заболевания.

С другой стороны, в некоторых случаях предполагалась одновременная активация адаптивной иммунной системы, поскольку антисердечные аутоантитела или антитела к интеркалированным дискам, обычно выявляемые при аутоиммунных заболеваниях, обнаруживаются у 67,5% взрослых пациентов с ИРП [137]. Поэтому можно предположить, что у части пациентов с ИРП воспалительный механизм может также активировать «аутоиммунный» путь [136].

Клиническая картина и критерии установления диагноза.

При классическом варианте ИРП клиническая картина рецидива будет подобна клинике острого перикардита и может проявляться болью за грудиной, повышением температуры тела от субфебрильных до фебрильных цифр, сухим непродуктивным кашлем, общими симптомами, такими как слабость, потливость, утомляемость, снижение аппетита. Каждый последующий рецидив перикардита идентичен предыдущему, но протекает несколько легче, особенно у детей [4,15,48].

При ИРП пациенты часто отмечают наличие предвестников обострения за несколько дней до нового эпизода.

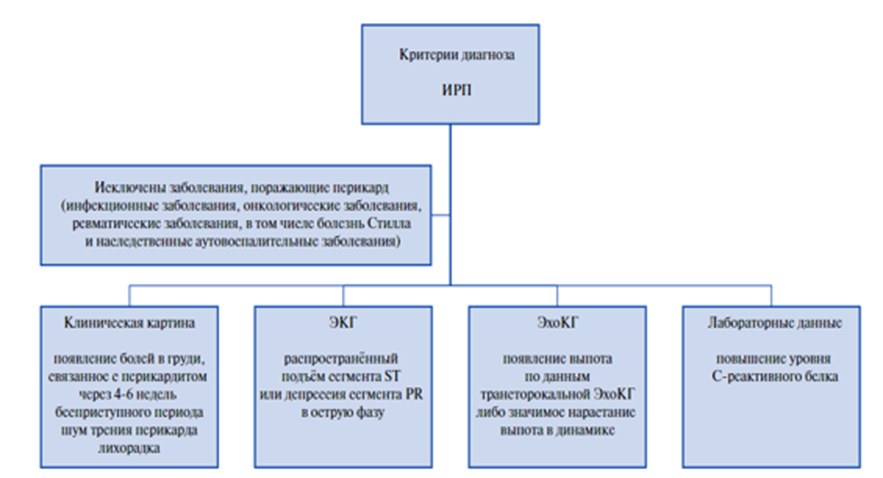

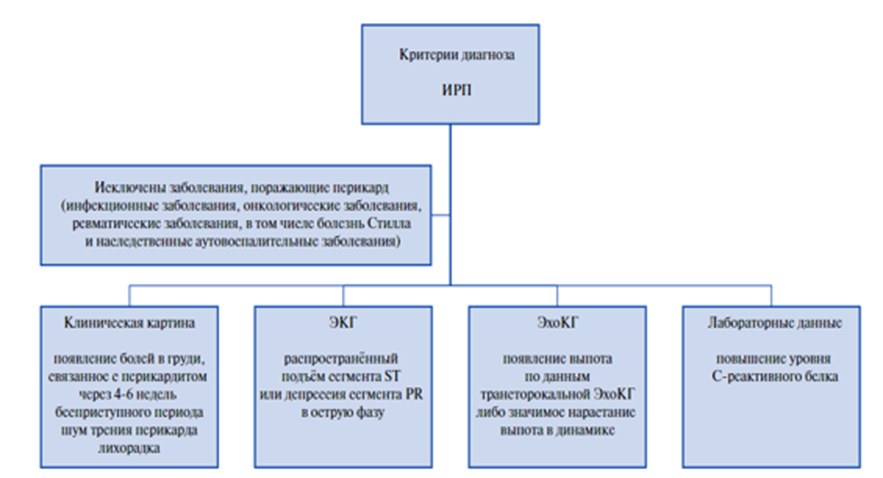

При обследовании пациента может быть выявлен перикардиальный шум, выпот в полость перикарда, утолщение листков перикарда за счет отложения фибрина, а также изменения на электрокардиограмме и др. [141,142]. На рисунке 5 представлены критерии постановки идиопатического рецидивирующего перикардита [143]. Диагноз возможен при наличии 2х критериев и при отсутствии критериев-исключения.

Рисунок 5. Критерии постановки диагноза ИРП [143].

В анализах крови часто выявляется нейтрофильный лейкоцитоз, повышение С‑реактивного белка, в ряде случаев отмечено повышение аминотрансфераз. Уровень маркеров повреждения миокарда (тропонин I, КФК‑МВ и миоглобин) остается в пределах нормы. Уровень ревматоидного фактора, системы комплемента, антинуклеарного фактора и других специфических аутоантител, как правило, не повышен [143].

Немаловажным показателем аутовоспаления и активации макрофагального звена иммунитета, ассоциированного с повышением IL‑18, является ферритин, относящийся к белкам острой фазы воспаления. Поэтому ферритин, как и С‑реактивный белок, должен оцениваться во время обострения [143].

Прогноз при ИРП у детей.

Прогноз для жизни хороший.

Однако из-за частых рецидивов, побочных эффектов лекарств или возникновения осложнений, таких как тампонада сердца, констриктивный перикардит и вовлечение миокарда, заболеваемость остается высокой, кроме того, страдает качество жизни детей.

Для взрослых пациентов были идентифицированы прогностические факторы, связанные с повышенным риском рецидивов или осложнений (таблица 6).

Таблица 6. Прогностические факторы, предсказывающие осложнения или рецидивы [1].

Большие критерии | Лихорадка выше 38º |

|---|

| Подострое начало |

| Большой перикардиальный выпот (>20 мм) |

| Тампонада сердца |

| Отсутствие ответа на НПВП через 1 неделю терапии |

Малые критерии | Вовлечение миокарда |

| Иммуносупрессия |

| Травма |

| Антикоагулянтная терапия |

Тампонада сердца при идиопатическом перикардите встречается гораздо реже (около 1-2% случаев) чем, например, при неопластическом. Тампонада сердца чаще осложняет первый приступ перикардита, чем рецидивы [144,145].

Констрикция перикарда встречается редко (1-2% за 6 лет наблюдения) у пациентов с идиопатическим или вирусным перикардитом, относительно редко (2-13%) у пациентов с перикардитом после травмы сердца или перикардитом на фоне системных аутоиммунных заболеваний и часто (20-30%) при туберкулезном и гнойном перикардите [144-147].

Лечение идиопатического рецидивирующего перикардита.

Госпитализация при рецидивирующем перикардита показана при наличии выраженного болевого синдрома или факторов плохого прогноза (Таблица 3) [1].

Стратегия лечения идиопатического рецидивирующего перикардита у детей обычно проводится в соответствии с общими рекомендациями лечения перикардита (см. главы лечение острого и рецидивирующего перикардита).

При лечении ИРП следует придерживаться той же тактики, как и при остром перикардите, назначая высокие дозы НПВП в сочетании с #колхицином, за исключением случаев специфической этиологии, требующих альтернативного лечения, или рефрактерных пациентов [1].

В этом случае допустимыми вариантами являются #Ибупрофен** (30-50 мг/кг в день, разделенный каждые 6-8 часов) или #Индометацин (2 мг/кг в день, разделенный каждые 6-12 часов, таблица 4). Внутривенное введение может быть полезным для достижения быстрого контроля боли у госпитализированных пациентов.

#Колхицин – также эффективен при перикардите. Исследования показали, что колхицин ускоряет ответ на лечение и снижает риск рецидивов примерно на 50% [148]. К сожалению, имеется не большое количество данных о применении #Колхицина у детей с рецидивирующим перикардитом [148,149]. Тем не менее, недавнее обсервационное исследование показало снижение частоты рецидивов на 65% [52]. Кроме того, использование #Колхицина) снижает риск развития констрикции перикарда при посткардиотомном синдроме [125].

В настоящее время кортикостероиды системного действия используются в качестве терапии второй линии у взрослых с тяжелым острым перикардитом или с резистентным к #Колхицину рецидивирующем перикардите. Несмотря на то, что глюкокортикоиды могут продемонстрировать быстрый эффект, тем не менее они способствуют рецидивам и стероидной зависимости, особенно при использовании в высоких дозах [50,150].

У детей кортикостероиды системного действия могут вызывать задержку роста, высыпания, красные стрии и предрасположенность к остеопорозу. Таким образом, следует избегать, насколько это возможно, применения этой группы препаратов при лечении идиопатического рецидивирующего перикардита у детей. С этой целью следует придерживаться следующих положений: (а) использовать НПВП в максимально переносимых дозах в том числе в сочетании с #Колхицина);

(б) рассмотреть возможность применение анти-IL-1 терапии после неэффективности высоких доз НПВП в сочетании с #колхицином.

В случае, невозможности соблюдения вышеперечисленного, прием глюкокортикоидов следует начинать с самой низкой эффективной дозы и постепенно снижать ее после достижения ремиссии [50,52,148,150].

В случаях ИРП #преднизолон** может быть добавлен в качестве тройной терапии с #АСК**/НПВП и #колхицина); однако дозу следует минимизировать, насколько это возможно, и избегать ее, если инфекция не исключена [1,8].

Анти-IL-1 терапия #анакинра** (1-2 мг/кг ежедневно подкожно) является наиболее важным достижением в этой области за последнее десятилетие [3]. #анакинра** эффективна при множественных аутовоспалительных заболеваниях. Таким образом, первоначально его использовали у детей с рефрактерным ИРП. Последующий опыт, включая клинические испытания, показал, что #анакинра** оказывает впечатляющее действие при рефрактерном или стероидозависимом ИРП с повышенным уровнем острофазовых маркеров воспаления [51,52,151-154].

Дети с идиопатическим рецидивирующим перикардитом часто имеют «аутовоспалительный фенотип» [52], который особенно чувствителен к #анакинре**. Препарат имеет очень хороший профиль безопасности из-за короткого периода полувыведения и низкого риска инфекций и реактивации туберкулеза. Тяжелые реакции наблюдаются редко, однако реакции в месте инъекции возникают часто в первый месяц лечения, а затем исчезают [51].

Таким образом, #анакинру** следует рассматривать как препарат второй линии для детей и подростков с ИРП, резистентными к НПВП и #колхицину.

Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) используются в рефрактерных случаях с возможностью повторного введения через 1 месяц [49,52,153,154]. Поскольку для лечения ИРП стала доступна анти-IL-1 терапия, роль ВВИГ в основном ограничивается пациентами с аутоиммунными проявлениями при миоперикардитах.

Рецидивирующий перикардит при наличии конкретной этиологии следует лечить соответственно основному заболеванию.

Профилактика рецидивов и других осложнений

После достижения полной ремиссии (отсутствие симптомов и нормализации уровня острофазовых маркеров воспаления) терапию можно постепенно снижать. В первую очередь снижают дозу кортикостероидов системного действия и высоких доз НПВП. В таблице 5 показан график снижения дозы кортикостероидов системного действия, которому мы следуем у педиатрических пациентов с ИРП [1]. Рецидивы особенно часты, если снижать дозу глюкокортикоидов быстро.

Снижение дозы #анакинры** не следует начинать раньше, чем через 3-6 месяцев после достижения устойчивой ремиссии, и следует проводить очень медленно из-за высокого риска рецидивов.

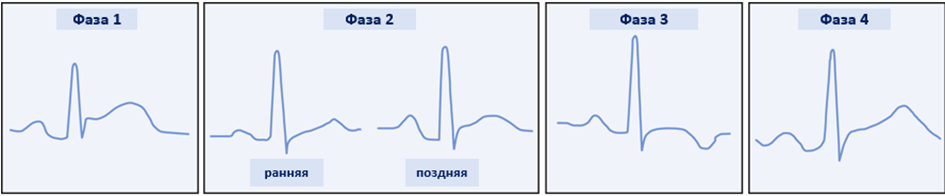

Рисунок 1. Стадийность ЭКГ изменений при остром перикардите (1-4 фазы слева направо) [26].

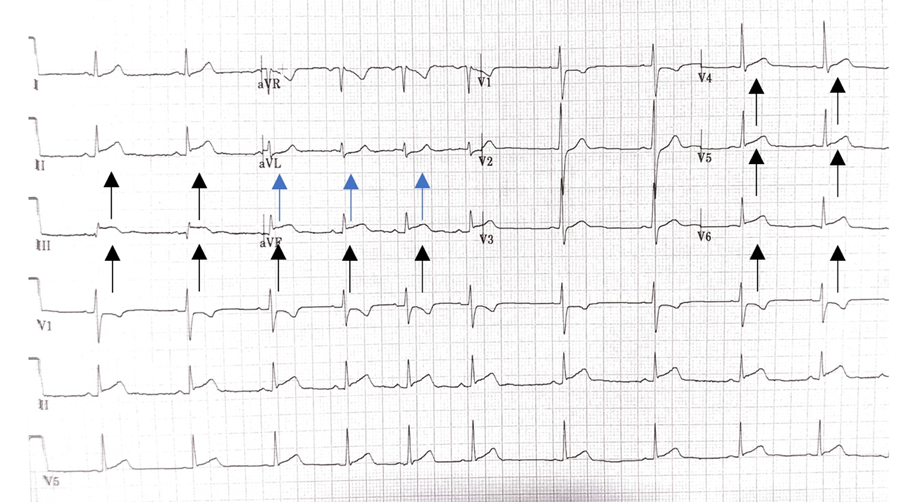

Рисунок 1. Стадийность ЭКГ изменений при остром перикардите (1-4 фазы слева направо) [26]. Рисунок 2. ЭКГ-признаки острого перикардита: элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF и незначительная элевация ST в V4-V6 (черные стрелки; депрессия сегмента ST в aVL (синие стрелки) [27].

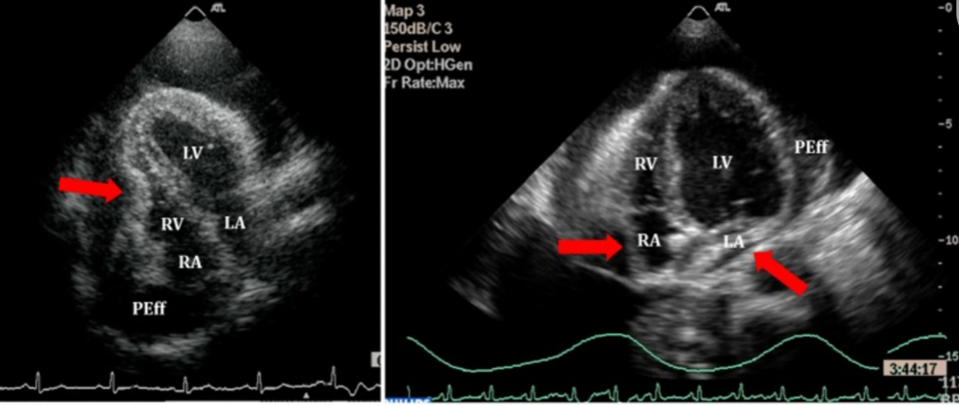

Рисунок 2. ЭКГ-признаки острого перикардита: элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF и незначительная элевация ST в V4-V6 (черные стрелки; депрессия сегмента ST в aVL (синие стрелки) [27]. Рисунок 3. ЭхоКГ при тампонаде сердца: коллапс правого желудочка (слева), коллапс правого и левого предсердий (справа) [31].

Рисунок 3. ЭхоКГ при тампонаде сердца: коллапс правого желудочка (слева), коллапс правого и левого предсердий (справа) [31].

Дифференциальный диагноз между констриктивным перикардитом и рестриктивной кардиомиопатией [1,122].

Дифференциальный диагноз между констриктивным перикардитом и рестриктивной кардиомиопатией [1,122].