Термины, описывающие процедуры в клинических рекомендациях, и возможные термины из действующей номенклатуры медицинских услуг приведены в приложении А3-2.

Назначение и применение лекарственных препаратов, указанных в клинических рекомендациях, направлены на обеспечение пациента клинически эффективной и безопасной медицинской помощью, в связи с чем их назначение и применение в конкретной клинической ситуации определяется в соответствии с инструкциями по применению конкретных лекарственных препаратов с реализацией представленных в инструкциях мер предосторожности при их применении; также возможна коррекция доз с учетом состояния пациента.

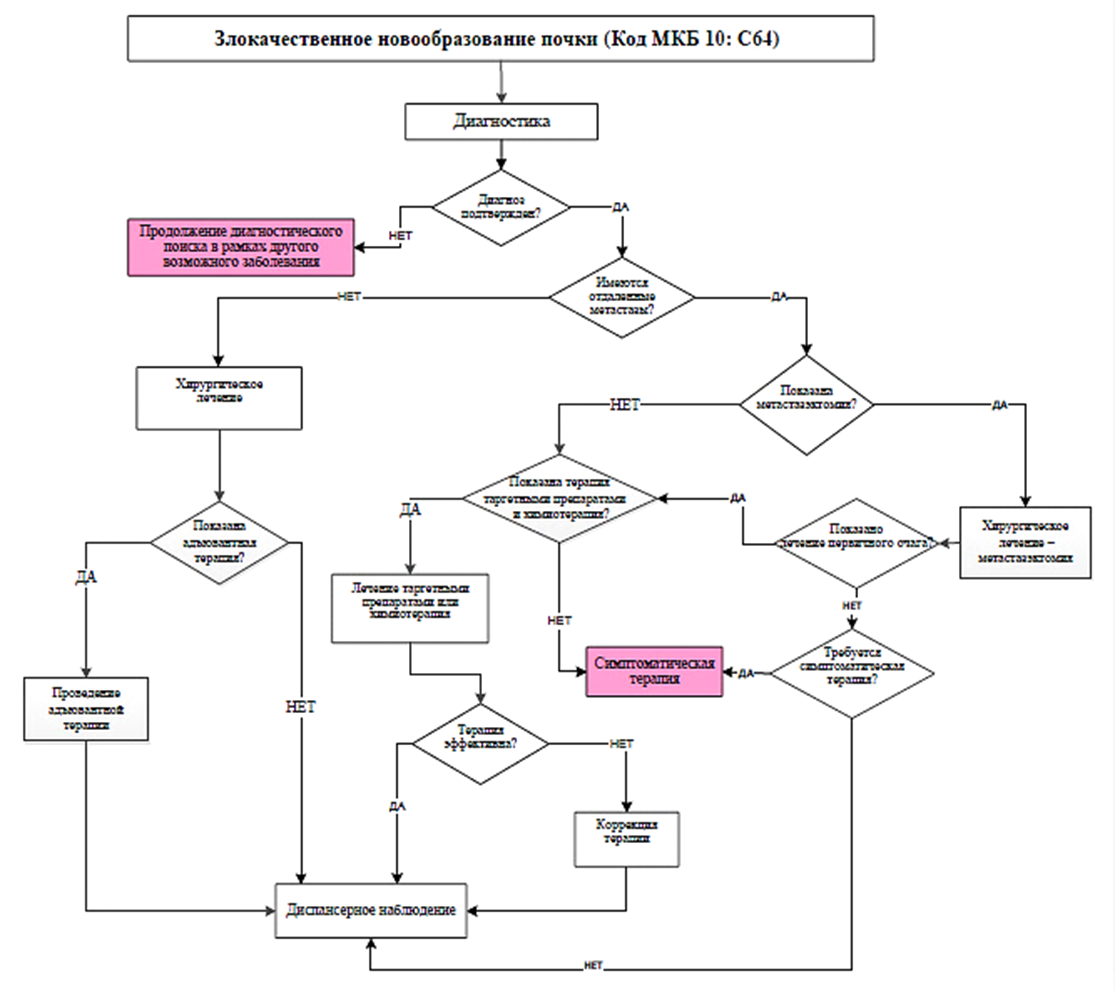

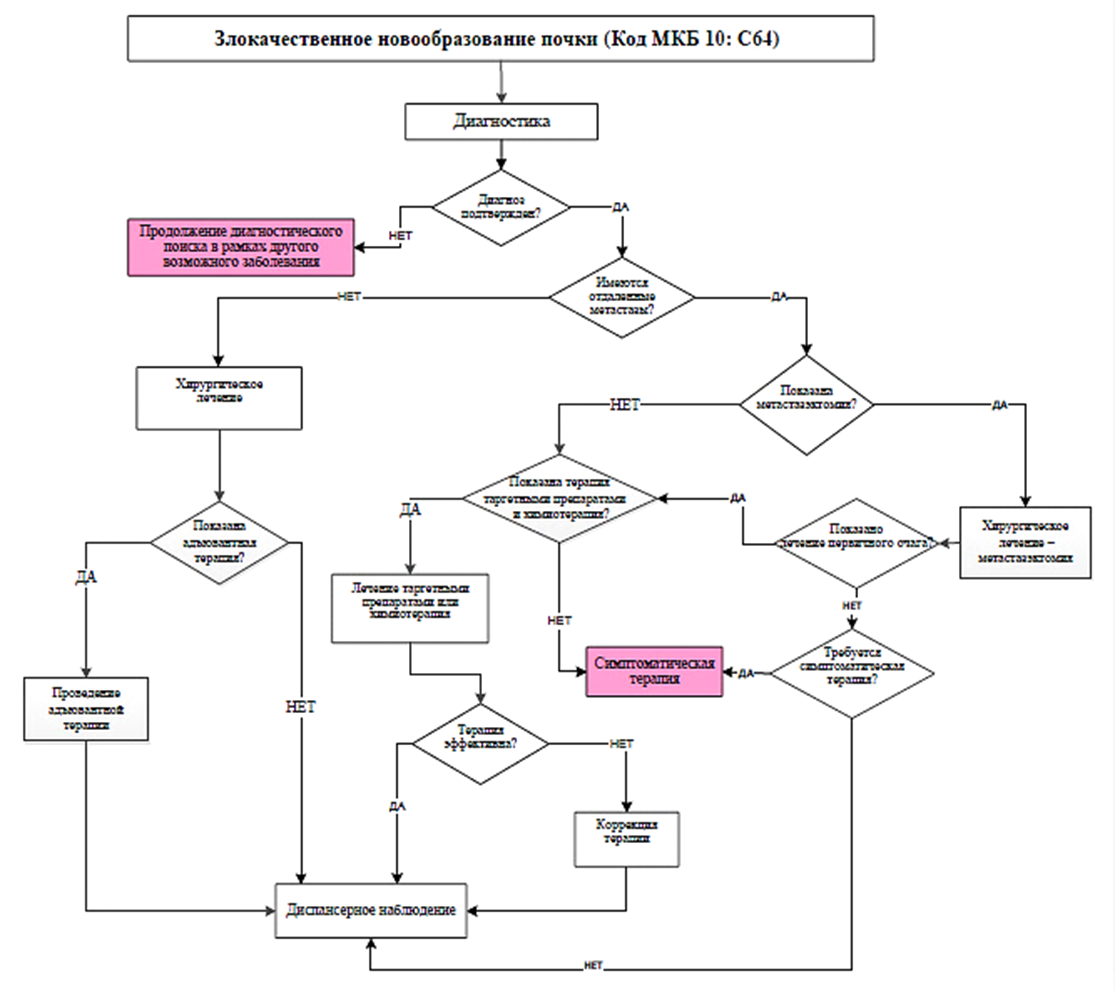

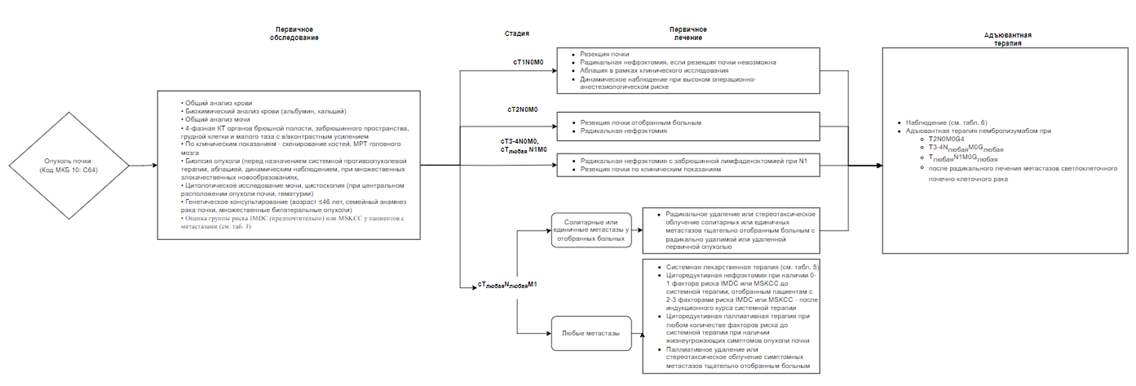

Наиболее эффективным методом лечения ПКР остается хирургический. Клинически локализованные формы ПКР (стадии сТ1-T2N0M0) являются показанием к РП или радикальной нефрэктомии (РН). Новообразования, размер и локализация которых позволяют выполнить органосохраняющие операции, рассматриваются как показания к РП. Для остальных случаев методом выбора лечения клинически локализованного ПКР является РН.

Радикальная нефрэктомия – основной подход к лечению операбельных местно-распространенных форм заболевания (стадии cT3-T4N0-1M0). При распространении опухоли по просвету почечной вены и НПВ (категории сТ3а-Т4) объем операции расширяется до РН с тромбэктомией. Опухолевая инвазия соседних структур и органов (категория cT4) является показанием для их резекции.

Отобранным пациентам с солитарными и единичными метастазами рака почки рекомендуется полное хирургическое удаление первичной опухоли и метастатических очагов. Пациентам с ПКР с множественными метастазами, относящимся к группе благоприятного прогноза IMDC, показана циторедуктивная нефрэктомия (цНЭ) до начала системной противоопухолевой терапии.

Около 1/3 заболевших на момент выявления опухоли почки имеют отдаленные метастазы. У 30% пациентов, подвергнутых радикальному хирургическому лечению, в процессе дальнейшего наблюдения развивается диссеминация опухолевого процесса. В связи с этим около 50% пациентов, страдающих ПКР, нуждаются или будут нуждаться в системной противоопухолевой терапии.

Для лечения неоперабельного местно-распространенного и диссеминированного ПКР используются режимы системной лекарственной терапии, основанные на таргетных ингибиторах фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), мультикиназных ингибиторах рецепторов ростовых факторов, мишени рапамицина млекопитающих (mTOR), агентах, блокирующих белок программируемой клеточной смерти лимфоцитов (PD-1) или его лиганд 1-го типа (PD-L1), а также антителах к цитотоксическому Т-лимфоциту 4-го типа (CTLA-4).

3.1. Хирургическое лечение

3.1.1. Резекция почки

- Рекомендуется выполнение резекции почки (РП), в том числе лапароскопической РП, у пациентов с клинически локализованными формами ПКР (стадии сТ1-T2N0M0) в случаях, если размер и локализация опухоли позволяют выполнить органосохраняющие операции [103–108].

Уровень убедительности рекомендаций ‒ А (уровень достоверности доказательств – 1).

Комментарий (доказательная база): РП сравнивали с РН в единственном рандомизированном исследовании III фазы, проведенном European Organization for Research and Treatment of Cancer Genito-Urinary Group (EORTC-GU), разработанном в дизайне non-inferiority («не хуже») и преждевременно закрытом из-за плохого набора пациентов (541 из 1300 запланированных рекрутов). В исследование включали пациентов с удобными для органосохраняющего вмешательства опухолями почечной паренхимы размерами <4 см. Анализ результатов был проведен согласно группе рандомизации и продемонстрировал тенденцию к уменьшению ОВ в группе РП по сравнению с РН при медиане наблюдения 9,3 года (отношение шансов (ОШ) 1,5; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,03-2,16; р = 0,03). Недостаточное количество рецидивов и смертей у незапланированно малого числа пациентов не позволило адекватно провести сравнение безрецидивной (БРВ) и специфической (СВ) выживаемости между группами [103].

Проведено несколько метаанализов исследований, сравнивающих РП и РН при клинически локализованных опухолях почечной паренхимы. Рабочая группа Cochrane Database of Systematic Reviews (2017) провела метаанализ данных 541 пациента с клинически локализованным раком паренхимы почки, подвергнутого органосохраняющему или органоуносящему лечению в рамках протокола EORTC 30904. При медиане наблюдения 9,3 года зарегистрировано увеличение риска смерти от любой причины при выполнении РП (ОШ 1,50; 95% ДИ 1,03-2,18). Уровень доказательности исследования низкий [104].

Канадский метаанализ (2016) индивидуальных данных пациентов с раком паренхимы почки T1N0M0, вошедших в Canadian Kidney Cancer Information System, которым выполняли РП (n = 1615) или РН (n = 2358), не выявил достоверных различий времени до прогрессирования в группах (ОШ 1,17; 95% ДИ 0,8-1,72; р = 0,42) [105]. В метаанализе (2017) 21 сравнительного исследования РН (n = 8620) и РП (n = 2584) при ПКР категорий cТ1b-Т2 отмечено снижение риска местного рецидива в группе РП (отношение рисков (ОР) 0,6; p <0,001), смерти от прогрессирования ПКР (отношение рисков (ОР) 0,58; p = 0,001) и смерти от любой причины (ОР 0,67; p = 0,005).

В субанализе 4 исследований, сравнивавших РП (n = 212) и РН (n = 1792) при категории сТ2, органосохраняющий подход достоверно снижал риск рецидива (ОР 0,61; p = 0,004) и риск смерти от рака почки (ОР 0,65; p = 0,03) [106]. Последний к настоящему времени метаанализ (2019) 16 исследований, включивший данные 33 117 пациентов с раком паренхимы почки сТ1b, показал, что РП обеспечивает сопоставимую с РН 10-летнюю БРВ и ОВ, уступая в отношении СВ (ОР 1,04; р <0,05) [107].

Доказана онкологическая безопасность применения эндоскопического доступа для РП при ПКР. Эндоскопическая РП ассоциирована с уменьшением интенсивности и длительности послеоперационного болевого синдрома, потребности в обезболивающих препаратах и длительности пребывания в стационаре [108].

Показания к РП. Выделяют абсолютные, относительные и элективные показания к РП. Абсолютными показаниями к органосохраняющему лечению считаются наличие опухоли единственной почки, в том числе единственной функционирующей, или двустороннее опухолевое поражение почек. К относительным показаниям относят опухоль почечной паренхимы при функционирующей контралатеральной почке у пациентов с сопутствующими заболеваниями, способными привести к ухудшению почечной функции (хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, сахарный диабет, АГ, атеросклероз сосудов, нефросклероз и др.). Элективные показания к органосохраняющему хирургическому лечению имеют пациенты с клинически локализованным ПКР (стадии сТ1-Т2N0M0) с интактной второй почкой.

Основные цели РП: радикальность, морфологически подтвержденная отсутствием опухолевых клеток по краю разреза; минимальное снижение почечной функции за счет сохранения максимально возможного объема паренхимы и наименьшего времени ишемии и отсутствие специфичных осложнений, таких как кровотечение из зоны резекции и мочевой затек.

При выполнении РП должны соблюдаться следующие принципы: удобный доступ (допустимо использование открытого лапаротомного или внебрюшинного, эндоскопического – лапароскопического или ретроперитонеоскопического доступов); контроль почечных сосудов; удаление опухоли с прилежащей паранефральной клетчаткой в пределах визуально неизмененных тканей; герметичное ушивание собирательной системы и надежный гемостаз.

- При сложностях выявления интрапаренхиматозных опухолей во время РП рекомендуется использование интраоперационного УЗИ [109–111].

Уровень убедительности рекомендаций ‒ С (уровень достоверности доказательств – 4).

3.1.2. Радикальная нефрэктомия

- Рекомендуется выполнение РН, в том числе лапароскопической РН, у пациентов с клинически локализованным ПКР (стадии сТ1-Т2N0M0) при опухолях, не подходящих для РП, а также у пациентов с местно-распространенным ПКР (стадии сТ3a-T4N0-1M0) [104–107, 112–117].

Уровень убедительности рекомендаций ‒ А (уровень достоверности доказательств – 1).

Комментарий (доказательная база): онкологическая эффективность РН, в течение долгих лет являвшейся стандартом лечения любых опухолей почечной паренхимы, доказана в исторических сериях наблюдений [112], подтверждена результатами рандомизированного исследования EORTC 30904 [104] и последующих метаанализов [105–107].

Классический объем РН, включающий экстрафасциальное удаление опухолевопораженной почки с паранефральной клетчаткой, ипсилатеральным надпочечником и регионарными ЛУ, остается актуальным только для лечения местно-распространенного ПКР. При клинически локализованном раке паренхимы почки доказано, что удаление ипсилатерального надпочечника не влияет на ОВ и СВ [113, 114]. В связи со значительной вариабельностью путей лимфооттока от почек стандартных границ лимфодиссекции при ПКР не существует. По данным рандомизированного исследования EORTC 30881, сравнивающего результаты РН с рутинной лимфодиссекцией и без нее у пациентов с ПКР с визуально неизмененными забрюшинными ЛУ, частота выявления регионарных микрометастазов составила 3,3%. Выполнение рутинной лимфодиссекции не влияло на выживаемость, но не приводило к увеличению частоты осложнений [115].

Доказана онкологическая безопасность применения эндоскопического доступа для РН. Лапароскопическая РН ассоциирована с уменьшением интенсивности и длительности послеоперационного болевого синдрома, потребности в обезболивающих препаратах и длительности пребывания в стационаре [116, 117].

Показания к РН: клинически локализованный ПКР (стадии сТ1-Т2N0M0) при опухолях, не подходящих для РП; местно-распространенный рак паренхимы почки (сТ3a-T4N0-1M0).

Основная цель РН ‒ полное удаление всех определяемых опухолевых узлов.

Принципы РН зависят от клинической стадии ПКР.

При выполнении РН у пациентов с клинически локализованным ПКР (стадии сТ1-Т2N0M0) следует использовать удобный для врача-хирурга доступ (предпочтение должно отдаваться лапароскопическому доступу). Объем операции должен включать удаление почки с паранефральной клетчаткой. При отсутствии радиологически определяемых опухолевых узлов в ипсилатеральном надпочечнике, подтвержденном при интраоперационной ревизии, адреналэктомия со стороны поражения почки не показана. Регионарная лимфаденэктомия может быть выполнена со стадирующей целью по решению оперирующего врача-хирурга.

При выполнении РН при местно-распространенном раке паренхимы почки (стадии сТ3а-Т4N0-1M0) должен быть использован чрезбрюшинный доступ (предпочтение должно отдаваться лапаротомии). Объем операции должен включать экстрафасциальное удаление почки с паранефральной клетчаткой и регионарными ЛУ (паракавальными и аортокавальными – при опухоли правой, парааортальными и аортокавальными – при опухоли левой почки). Ипсилатеральная адреналэктомия оправдана при наличии массивных опухолей, поражении верхнего полюса почки, подозрении на метастатическое или местно-инвазивное поражение надпочечника. Врастание опухоли почки в соседние органы служит показанием к их резекции.

3.1.3. Радикальная нефрэктомия, тромбэктомия

- Рекомендуется проведение РН и тромбэктомии пациентам с местно-распространенным ПКР с опухолевым венозным тромбозом почечной вены, НПВ, правого предсердия, правого желудочка сердца без или с инвазией стенок вен и/или эндокарда (стадии cT3a-T4N0-1M0) [23, 93, 118, 119].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарий (доказательная база): онкологическая эффективность РН, тромбэктомии доказана в сериях наблюдений [23, 118].

В многоцентровом исследовании, включающем 63 пациентов, подвергнутых тромбэктомии при ПКР с тромбозом IV уровня по Novick в условиях искусственного кровообращения, было показано, что фармакохолодовая кардиоплегия позволяет снизить частоту осложнений с 37,5 до 8,3% (р = 0,006) [119].

Показания к РН, тромбэктомии: местно-распространенный рак почки с опухолевым венозным тромбозом почечной вены, НПВ, правого предсердия, правого желудочка сердца без или с инвазией стенок вен и/или эндокарда (сТ3a-T4N0-1M0).

Основные задачи, стоящие перед операционной бригадой во время РН, тромбэктомии: 1) профилактика тромбоэмболии легочной артерии на этапе мобилизации НПВ; 2) радикальное удаление всех опухолевых масс; 3) профилактика массивной одномоментной кровопотери; 4) восстановление адекватного венозного оттока от контралатеральной почки и печени в НПВ, а также из системы НПВ в правое предсердие.

Для решения поставленных задач следует соблюдать ряд основных принципов: 1) широкий доступ, обеспечивающий экспозицию пораженной почки и НПВ (с возможностью быстрой мобилизации интраперикардиальной НПВ и правого предсердия при тромбозе III-IV уровней); 2) доступ в забрюшинное пространство справа для контроля НПВ; 3) полная мобилизация почки с паранефрием до тромбэктомии; 3) циркулярная мобилизация тромбированной НПВ с перевязкой всех впадающих в нее коллатералей; 4) выполнение кавотомии, тромбэктомии в условиях «сухого» операционного поля за счет пережатия НПВ выше и ниже тромба, а также контралатеральной почечной вены (при тромбозе III-IV уровней также необходимо пережатие гепатодуоденальной связки); 5) тщательная визуальная ревизия внутренней поверхности НПВ после тромбэктомии и полное удаление резидуальных опухолевых очагов; 6) реконструкция НПВ (с сохранением нормальной анатомии венозного русла или без него); 7) для безопасного контроля верхушки тромба, уходящего в правые отделы сердца, целесообразно использование искусственного кровообращения (предпочтительно с холодовой кардиоплегией).

3.1.4. Циторедуктивная нефрэктомия

- Отобранным пациентам с генерализованным ПКР рекомендуется выполнение цНЭ, в том числе лапароскопической цНЭ, с полным удалением всех опухолевых очагов в забрюшинном пространстве (нефрэктомии с забрюшинной лимфаденэктомией и/или резекцией соседних органов), с целью улучшения результатов лекарственной противоопухолевой терапии [120–130].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий (доказательная база): в течение 2 десятилетий цНЭ в комбинации с лекарственной терапией оставалась стандартом лечения мПКР, обеспечивая преимущество в показателях ОВ по сравнению с системной цитокиновой и таргетной терапией, по данным 2 рандомизированных [123, 124] и нескольких крупных ретроспективных исследований [125, 126]. Ретроспективный анализ (n = 1658) показал, что цНЭ достоверно увеличивает ОВ только у пациентов с 4 факторами риска IMDC или менее [126]. Результаты рандомизированного исследования III фазы CARMENA, включившего 43% пациентов группы плохого прогноза по классификации MSKCC, продемонстрировали, что цНЭ с последующим назначением сунитиниба** не уступает таргетной терапии сунитинибом** в отношении ОВ. Медианы ОВ в группах составили 13,9 и 18,4 мес соответственно с ОР смерти 0,89 и 95% ДИ 0,71-1,10, что не превышает фиксированный лимит non-inferiority 1,2, заложенный дизайном клинического протокола [127]. Эксплоративный анализ вторичных целей рандомизированного исследования EORTC SURTIМE показал, что отсроченная цНЭ после индукционной терапии сунитинибом** у больных группы промежуточного прогноза улучшает показатели ОВ по сравнению с немедленной цНЭ (медиана ОВ 32,4 и 15,0 мес соответственно, ОР 0,57 (95% ДИ 0,34-0,95), p = 0,032) [128]. Роль цНЭ у пациентов с мПКР, получающих иммунотерапию ингибиторами PD-(L)1 и CTLA-4, не изучалась.

В ретроспективных сериях наблюдений показано, что удаление максимально возможного объема опухоли во время цНЭ коррелирует с ОВ [129, 130].

Показания к цНЭ: наличие технически удаляемой первичной опухоли у пациентов с ПКР, способных перенести хирургическое вмешательство, относящихся к:

- группе хорошего прогноза IMDC;

- группе промежуточного прогноза MSKCC и получавших индукционную таргетную терапию ингибиторами тирозинкиназы (TKI) с эффектом;

- любой прогностической группе при наличии симптомов первичной опухоли, угрожающих жизни, или высокого риска развития жизнеугрожающих осложнений со стороны первичной опухоли (некупируемая гематурия, флотирующий опухолевый венозный тромб и др.);

- любой прогностической группе при наличии потенциально удалимых солитарных или единичных метастазов.

Цель: улучшить результаты системного лечения мПКР.

Принципы: во время цНЭ необходимо стремиться к полному удалению всех опухолевых очагов в забрюшинном пространстве, включая опухолево пораженную почку и регионарные метастазы.

3.1.5. Удаление местных рецидивов и метастазов рака почки

- Рекомендуется хирургическое удаление метастазов рака почки у пациентов с ПКР с солитарными или единичными (≤2) метастазами любой локализации, которые могут быть радикально удалены одномоментно или последовательно с первичной опухолью [131–134].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств − 2).

Комментарий (доказательная база): В зависимости от локализации метастазов и состояния пациентов могут быть выполнены хирургические вмешательства: адреналэктомия открытая или эндоскопическая (в том числе адреналэктомия, или адреналэктомия с резекцией соседних органов), забрюшинная лимфаденэктомия, резекция печени, резекция легкого (в том числе видеоассистированная атипичная резекция легкого), медиастинальная лимфаденэктомия (в том числе медиастинальная лимфаденэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий), удаление новообразования мягких тканей, удаление костного метастаза, микрохирургическое удаление новообразований головного мозга и др.

По данным ретроспективных серий наблюдений и систематизированного обзора публикаций, удаление солитарных и единичных метастазов существенно увеличивает выживаемость по сравнению с историческим контролем и улучшает качество жизни пациентов с ПКР [131–134].

Показания: ПКР с солитарными или единичными (≤2) метастазами любой локализации, которые могут быть радикально удалены одномоментно или последовательно с первичной опухолью. У отобранных пациентов с диссеминированным ПКР с симптомными метастазами в кости или головной мозг допустимо удаление метастазов данных локализаций с паллиативной целью.

Основная цель: удаление всех определяемых опухолевых очагов, вторичная – улучшение качества жизни.

Удаление костных метастазов выполняется для коррекции и предотвращения патологических переломов, сохранения двигательной активности, устранения болей, ликвидации компрессии спинного мозга при метастазах в позвоночник. Удаление метастазов из головного мозга сопровождается практически полным симптоматическим выздоровлением и значимым улучшением качества жизни.

- У отобранных пациентов с генерализованным ПКР с симптомными метастазами в кости или головной мозг рекомендуется удаление метастазов данных локализаций с паллиативной целью [135–138].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств − 3).

3.2. Альтернативы хирургическому лечению первичной опухоли у пациентов с почечно-клеточным раком

3.2.1. Динамическое (активное) наблюдение

- Рекомендуется динамическое (активное) наблюдение ПКР стадии cТ1aN0M0 у отдельных пациентов старше 75 лет и/или имеющих тяжелые сопутствующие или конкурирующие заболевания, обусловливающие ожидаемую продолжительность жизни <5 лет и/или ассоциированные с высоким операционным риском [139–146].

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий (доказательная база): в популяционных исследованиях продемонстрировано достоверное увеличение опухолевоспецифической выживаемости у пациентов с ПКР, подвергнутых хирургическому лечению, по сравнению с нехирургическим [141, 142]. Однако у пациентов старше 75 лет удаление опухоли не было ассоциировано с преимуществом СВ [143–145]. В 1 популяционном исследовании группа пациентов, находившихся под динамическим наблюдением, была старше, имела бóльшую частоту сопутствующих заболеваний, ассоциированных с потенциальным уменьшением функциональной переносимости хирургического вмешательства, по сравнению с оперированными пациентами. Летальность, не обусловленная ПКР, была достоверно выше у пациентов, не получавших хирургического лечения, чем у оперированных [142].

Динамическое наблюдение за пациентами с малыми опухолями почек продемонстрировало низкий темп увеличения новообразований и невысокую частоту метастазирования (1-2%). При среднесрочном наблюдении не отмечено достоверных различий в показателях ОВ между оперированными и находящимися под динамическим наблюдением пациентами. Не зарегистрировано значимого отрицательного влияния динамического наблюдения на частоту и степень тяжести депрессий и тревожности пациентов [146].

Показания к динамическому наблюдению: ПКР cТ1aN0M0 у пациентов старше 75 лет и/или имеющих тяжелые сопутствующие или конкурирующие заболевания, обусловливающие ожидаемую продолжительность жизни <5 лет и/или ассоциированные с высоким операционным риском.

Цель: избежать выполнения хирургического вмешательства и ассоциированных с ним рисков осложнений и смерти у пациентов, для которых ПКР cТ1aN0M0 является клинически незначимым.

Принципы: динамическое наблюдение подразумевает регулярную (1 раз в 12 мес) оценку размеров опухоли почки с помощью одного и того же метода визуализации. Отсутствие изменений позволяет продолжать динамическое наблюдение; рост опухоли является показанием к хирургическому лечению.

3.2.2. Выжидательная тактика

- Рекомендуется выжидательная тактика при операбельном клинически локализованном или местно-распространенном ПКР стадии сТ1-Т4N0-1M0 у пациентов, имеющих тяжелые сопутствующие или конкурирующие заболевания, ассоциированные с крайне высоким операционным риском [147].

Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарий (доказательная база): исследований, касающихся оценки результатов применения выжидательной тактики при ПКР, нет. Можно предположить, что они могут перекликаться с данными, касающимися динамического наблюдения у пациентов старше 75 лет.

Показания: операбельный клинически локализованный или местно-распространенный ПКР стадий сТ1-Т4N0-1M0 у пациентов, имеющих тяжелые сопутствующие или конкурирующие заболевания, ассоциированные с крайне высоким операционным риском.

Цель: избежать выполнения хирургического вмешательства и ассоциированных с ним рисков осложнений и смерти у пациентов, не имеющих жизнеугрожающих осложнений ПКР.

Принципы: после первичной оценки степени распространенности ПКР и определения операционного риска проводится только контроль симптомов опухолевого процесса. Радиологическая визуализация требуется только при развитии симптомов опухоли почки, не поддающихся консервативному лечению. Хирургическое лечение выполняется только по жизненным показаниям.

3.2.3. Аблация

- Рекомендуется проведение минимально-инвазивных методов лечения радиочастотной аблации (РЧА) опухоли почки с ультразвуковой и/или КТ-навигацией или криоаблации новообразования почки у отдельных пациентов с ПКР стадии cТ1aN0M0 в возрасте старше 75 лет и/или имеющих тяжелые сопутствующие или конкурирующие заболевания, обусловливающие ожидаемую продолжительность жизни <5 лет и/или ассоциированные с высоким операционным риском [148–159].

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий (доказательная база): метаанализ данных 3974 пациентов, подвергнутых аблации (РЧА или криоаблации) или РП, показал бóльшую летальность от любых причин (ОР 2,11) и от рака почки (ОР 3,84) при использовании аблативного лечения. Частота местных рецидивов и метастазирования в группах не различалась. Частота осложнений была ниже в группе аблации по сравнению с РП (13 и 17,6% соответственно, p <0,05). РП оказалась ассоциированной с достоверно бóльшим снижением скорости клубочковой фильтрации по сравнению с аблацией [148].

В другом метаанализе продемонстрирована сопоставимая частота осложнений и снижения скорости клубочковой фильтрации у пациентов, подвергнутых РП и РЧА. Частота местных рецидивов была выше после РЧА, чем после хирургического лечения (ОР 1,81), а частота развития метастазов в группах оказалась одинаковой [149].

В 3 ретроспективных исследованиях сравнивали РЧА и хирургическое лечение при ПКР стадии сТ1а и не выявили различий выживаемости между группами [150–152]. В ретроспективном исследовании, сравнивавшем РЧА и РП при ПКР T1b, результаты аблативного лечения при медиане наблюдения 78 мес уступали таковым при хирургическом вмешательстве [153].

В 4 исследованиях сравнивали результаты перкутанной и лапароскопической РЧА при ПКР. Частота осложнений процедуры не зависела от доступа. В 3 исследованиях не выявлены различия в частоте рецидивов и СВ между группами [154–156], в 1 серии наблюдений отмечено увеличение частоты неполной аблации при использовании перкутанного доступа [157]. Однако в 3 сравнительных исследованиях не было обнаружено различий по рецидивам или опухолевоспецифической выживаемости.

В 2 исследованиях сравнивали РЧА и криоаблацию и не выявили различий частоты осложнений, а также ОВ, СВ и БРВ между группами; в одной серии наблюдений частота длительного местного контроля над опухолью оказалась выше после РЧА, во второй, напротив, − после криоаблации [158, 159].

Доказана техническая возможность выполнения микроволновой термоаблации, лазерной аблации и аблации фокусированной ультразвуковой волной высокой интенсивности. Эти методики являются экспериментальными и в широкой клинической практике применяться не должны.

Показания: ПКР cТ1aN0M0 у пациентов старше 75 лет и/или имеющих тяжелые сопутствующие или конкурирующие заболевания, обусловливающие ожидаемую продолжительность жизни <5 лет и/или ассоциированные с высоким операционным риском.

Цель: достичь длительного локального контроля над опухолью, избежав выполнения хирургического вмешательства и ассоциированных с ним рисков осложнений и смерти.

Принципы: возможно применение РЧА и криоаблации ПКР. Другие методы аблации опухоли (микроволновая, лазерная или аблация высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком) могут применяться только в рамках клинических исследований. Аблативное лечение может осуществляться перкутанным или лапароскопическим доступом. Перед выполнением аблативной операции необходима биопсия опухоли. Контроль процедуры производится путем визуализации зоны воздействия с помощью камеры, введенной в брюшную полость, или лучевой навигации (УЗИ, КТ или МРТ). В опухоль вводятся зонды, обеспечивающие охлаждение/оттаивание при криоаблации или перегревание при РЧА.

- При проведении аблации опухолей почки рекомендуется использование интраоперационного УЗИ для выявления интрапаренхиматозных опухолей и/или дополнительных опухолей почек [160, 161].

Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств – 5).

3.3. Лучевая терапия

- Не рекомендуется проведение стереотаксической лучевой терапии (СТЛТ) первичной опухоли и экстракраниальных метастазов ПКР в рутинной клинической практике вне клинических исследований [134].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий: конвенционная лучевая терапия неэффективна при ПКР. Роль СТЛТ в лечении метастазов рака почки изучена недостаточно, в связи с чем рекомендуется только при метастазировании в головной мозг (см. ниже).

3.3.1. Стереотаксическая лучевая терапия у больных почечно-клеточным раком с метастазами в головной мозг

- Рекомендуется СТЛТ на область солитарных или единичных метастазов ПКР в головном мозге у пациентов без экстракраниальных метастазов или с возможностью контроля метастазов других локализаций с помощью лекарственной противоопухолевой терапии [134, 162, 163].

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий (доказательная база): в исследовании, включившем 88 пациентов ПКР с метастазами в головной мозг, сравнивали СТЛТ, облучение всего головного мозга и их комбинацию. СТЛТ обеспечивала бóльшую частоту интрацеребрального контроля над опухолью и ОВ. Дополнительное облучение всего головного мозга после СТЛТ не увеличивало частоту локального контроля и 2-летнюю ОВ [162].

В другом исследовании сравнивали фракционированную СТЛТ и удаление метастазов из головного мозга с последующей его лучевой терапией. Выживаемость пациентов, получавших СТЛТ, была недостоверно выше, чем в хирургической группе; частота локального контроля в лечебных группах была одинаковой [163].

Показания: солитарные или единичные метастазы в головном мозге у пациентов без экстракраниальных метастазов или с возможностью контроля метастазов других локализаций с помощью лекарственной противоопухолевой терапии.

Цель: длительный контроль над интракраниальными метастазами и ликвидация или снижение интенсивности обусловленных ими неврологических симптомов.

3.3.2. Лучевая терапия у пациентов с почечно-клеточным раком с метастазами в кости

- Рекомендуется лучевая терапия у пациентов с генерализованным ПКР с интенсивным болевым синдромом, обусловленным костными метастазами, с целью снижения интенсивности боли и улучшения качества жизни [134, 164, 165].

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств − 2).

Комментарий (доказательная база): в исследовании, сравнивавшем однократное облучение (в суммарной очаговой дозе >24 Гр) и гипофракционное облучение пациентов с ПКР с метастазами в кости, отмечено достоверное увеличение 3-летней выживаемости без местного прогрессирования в группе, получившей лучевую терапию в 1 фракции [164]. В другой серии наблюдений сравнивали СТЛТ и конвенционную лучевую терапию у пациентов с метастазами ПКР в позвоночник. Выраженность болей, частота объективных ответов (ЧОО), время до снижения интенсивности болей в группах не различались [165].

Показания: интенсивные костные боли, обусловленные метастазами, у пациентов с ПКР.

Цель: снизить интенсивность болей и улучшить качество жизни.

Принципы: СТЛТ не является методом контроля над опухолью и должна быть дополнена системной противоопухолевой терапией.

3.4. Лекарственная терапия

ПКР – гетерогенная группа новообразований, исходящих из коркового слоя почки, составляющая около 90% всех опухолей данной локализации. В настоящее время выделено несколько вариантов рака паренхимы почки, характеризующихся специфическими молекулярно-генетическими особенностями, среди которых доминирует светлоклеточный тип (сПКР) (80%); гораздо реже встречаются несветлоклеточные варианты рака паренхимы почки (нПКР) (папиллярный (10-15%), хромофобный (5%) и редкие разновидности ПКР (<1%)). Поэтому сПКР был выбран в качестве основного объекта для изучения особенностей туморогенеза и поиска потенциальных мишеней для системного противоопухолевого лечения.

Поиск эффективных режимов терапии ПКР долго был безрезультатным в связи с химиорезистентностью данной опухоли, обусловленной гиперэкспрессией белка множественной лекарственной устойчивости. Рак паренхимы почки – иммуногенная опухоль, и до 2005 г. стандартным подходом к лечению неоперабельных местно-распространенных и диссеминированных форм заболевания являлась цитокиновая иммунотерапия (интерферон альфа-2b** (ИФН-α**), интерлейкин-2), ассоциированная с низкой ЧОО и короткой беспрогрессивной выживаемостью (БПВ) [166]. Популяция пациентов с ПКР прогностически разнородна. По данным MSKCC прогноз пациентов, получающих цитокиновую терапию, определяется количеством независимых факторов риска ОВ (соматический статус, время от диагноза до лечения, уровни гемоглобина, лактатдегидрогеназы и скорректированного по альбумину кальция), и все пациенты могут быть разделены на группы хорошего (0 факторов), промежуточного (1-2 фактора) и плохого (>2) прогноза [14].

Изучение специфики путей внутриклеточной передачи сигнала при сПКР позволило разработать антитела к VEGF (бевацизумаб**) и тирозинкиназным доменам рецепторов VEGF и других ростовых факторов (TKI) (сунитиниб**, пазопаниб**, сорафениб**, акситиниб**, ленватиниб**, кабозантиниб**), а также препараты, ингибирующие mTOR (эверолимус**), которые начали входить в стандарты лечения распространенного сПКР с 2005 г. Анализ данных 645 получавших таргетную терапию пациентов, проведенный IMDC, позволил разработать прогностическую шкалу, основанную на наличии и количестве факторов риска ОВ (уровни гемоглобина, скорректированного по альбумину кальция, нейтрофилов и тромбоцитов, соматический статус и время от диагноза до лечения). Пациенты, не имеющие (0) факторов риска, относятся к группе хорошего, 1-2 фактора – промежуточного и >2 факторов – плохого прогноза [15]. В настоящее время именно данная классификация является одним из основных критериев выбора лечебной тактики.

Дальнейшие исследования привели к разработке эффективных режимов, основанных на иммуноонкологических препаратах, способных точечно блокировать межклеточную передачу противоиммуногенного сигнала (ингибировать рецептор программируемой клеточной смерти 1-го типа (PD-1) (ниволумаб**, пембролизумаб**) или его лиганд 1-го типа (PD-L1) (авелумаб**) и CTLA-4 (ипилимумаб**)).

Результаты последних исследований, продемонстрировавших увеличение ОВ больных сПКР, получавших новые режимы терапии, по сравнению с предшествующим стандартом привели к коренному пересмотру клинических рекомендаций.

3.4.1. Лекарственные препараты с доказанной эффективностью у пациентов с почечно-клеточным раком, зарегистрированные на территории Российской Федерации, и режимы их дозирования

Рекомендации по назначению и применению указанных ниже лекарственных препаратов представлены в подразделе 3.4.2.

1. Антиангиогенные препараты

a. Моноклональные антитела (антитела к VEGF)

i. Бевацизумаб**

Бевацизумаб** − гуманизированные антитела, связывающие изоформы VEGF-A. Доза бевацизумаба** 10 мг/кг в/в капельно 1 раз в 2 нед. Препарат назначается в сочетании с ИФН-α** с постепенной эскалацией дозы последнего от 3 млн ЕД 3 раза в нед подкожно в течение 1-й недели терапии, до 6 млн ЕД 3 раза в нед подкожно в течение 2-й недели терапии и до 9 млн ЕД 3 раза в нед подкожно в течение 3-й и последующих нед терапии. При плохой переносимости ИФН-α** разовая доза его может быть снижена до 6 млн ЕД или 3 млн ЕД.

b. Ингибиторы протеинкиназы (мультикиназные ингибиторы)

i. Сорафениб**

Сорафениб** – пероральный мультикиназный ингибитор, угнетающий активность серин-треониновой киназы Raf-1, B-Raf, рецепторов VEGF 2-го типа (VEGFR2) и PDGF (PDGFR), FMS-подобной тирозинкиназы-3 и c-KIT. Препарат назначается в монорежиме, суточная доза составляет 800 мг (4 таблетки по 200 мг). Она назначается в 2 приема (2 таблетки 2 раза в сутки). При необходимости доза препарата может быть снижена до 400 мг 1 раз в сутки или до 400 мг через день.

ii. Сунитиниб**

Сунитиниб** – пероральный мультикиназный ингибитор ростовых факторов PDGFR, VEGFR, с-KIT и FMS-подобной тирозинкиназы 3, обладающий противоопухолевой и антиангиогенной активностью. Препарат назначается в монорежиме, его доза составляет 50 мг/сут в течение 4 нед с последующим перерывом в течение 2 нед (режим 4/2). Полный цикл терапии составляет 6 нед. При необходимости доза препарата может быть снижена на 12,5 мг, до 37,5 мг/сут. У пациентов с плохой индивидуальной переносимостью режима 4/2 допустимо назначение сунитиниба** в дозе 50 мг/сут в течение 2 нед с последующим перерывом в течение 1 нед (режим 2/1).

iii. Пазопаниб**

Пазопаниб** − пероральный селективный ингибитор тирозинкиназ, VEGFR, PDGFR и c-KIT. Препарат назначается в монорежиме, его доза составляет 800 мг 1 раз в сутки. При необходимости суточная доза препарата может быть уменьшена или увеличена с шагом 200 мг, при этом максимальная суточная доза не должна превышать 800 мг и минимальная суточная доза не должна быть ниже 400 мг.

iv. Акситиниб**

Акситиниб** – пероральный высокоаффинный ингибитор тирозинкиназ, блокирующий VEGFR1-3. Препарат назначается в монорежиме или в комбинации с ингибиторами PD(L)-1 (пембролизумаб** 200 мг 1 раз в 3 нед или 400 мг 1 раз в 6 нед или #авелумаб** 10 мг/кг или авелумаб** 800 мг 1 раз в 2 нед). Как при назначении монотерапии акситинибом**, так и при использовании комбинаций на основе данного препарата начальная доза акситиниба** составляет 5 мг 2 раза в сутки с интервалом между приемами 12 ч. Пациентам, переносящим препарат в начальной дозе (5 мг 2 раза в сутки) без развития нежелательных явлений (НЯ) выше II степени тяжести согласно Общим критериям оценки степени тяжести нежелательных явлений (Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE) в течение 2 последовательных недель, при условии, что артериальное давление не превышает 150/90 мм рт. ст. и нет необходимости в приеме стандартной гипотензивной терапии, возможно повышение дозы до 7 мг 2 раза в сутки. Затем с использованием тех же критериев пациентам, переносящим акситиниб** в дозе 7 мг 2 раза в сутки, возможно дальнейшее повышение дозы препарата до максимальной ‒ 10 мг 2 раза в сутки. При необходимости допускается снижение дозы акситиниба** до 3 мг 2 раза в сутки, затем – до 2 мг 2 раза в сутки.

v. Ленватиниб**

Ленватиниб** – пероральный мультикиназный ингибитор FGFR1-4, VEGFR1-3, PDGFR-α, а также рецепторов RET, KIT. Суточная доза ленватиниба** зависит от состава назначаемой комбинации.

В комбинации с эверолимусом** 5 мг/сут суточная доза ленватиниба** составляет 18 мг (1 капсула 10 мг и 2 капсулы 4 мг) 1 раз в сутки. При необходимости суточная доза препарата может быть уменьшена или увеличена с шагом 4 мг, при этом максимальная суточная доза не должна превышать 18 мг, а минимальная суточная доза не должна быть ниже 10 мг.

В комбинации с пембролизумабом** 200 мг 1 раз в 3 нед или 400 мг 1 раз в 6 нед суточная доза ленватиниба** составляет 20 мг (2 капсулы 10 мг) 1 раз в сутки. При необходимости суточная доза препарата может быть уменьшена или увеличена с шагом 4 мг, при этом максимальная суточная доза не должна превышать 20 мг, а минимальная суточная доза не должна быть ниже 10 мг.

vi. Кабозантиниб**

Кабозантиниб** – пероральный мультикиназный ингибитор VEGFR1-3, AXL, MET (рецептор фактора роста гепатоцитов), а также RET, рецепторов факторов роста стволовых клеток KIT, FLT3, ROS1, MER, TYRO3, TRKB и TIE-2. При назначении монотерапии кабозантинибом** суточная доза составляет 60 мг 1 раз в сутки. При необходимости доза препарата может быть уменьшена или увеличена с шагом 20 мг, при этом максимальная суточная доза не должна превышать 60 мг, и минимальная суточная доза не должна быть ниже 20 мг.

При назначении в комбинации с ниволумабом** 240 мг 1 раз в 2 нед или 480 мг 1 раз в 4 нед суточная доза кабозантиниба** составляет 40 мг 1 раз в сутки. При необходимости доза препарата может быть уменьшена до 20 мг.

2. Селективные иммунодепрессанты, ингибирующие mTOR

a. Эверолимус**

Эверолимус** – пероральный ингибитор mTOR, блокирующий белковый комплекс TORC-1. Препарат назначается как в монорежиме, так и в комбинации с ленватинибом**. Рекомендуемая доза для монотерапии составляет 10 мг 1 раз в сутки. При необходимости доза препарата может быть снижена до 5 мг/сут.

В комбинации с ленватинибом** эверолимус** назначается в дозе 5 мг/сут. Редукция дозы не предусмотрена.

3. Иммуномодуляторы

a. Иммуностимуляторы: интерфероны

i. ИФН-α**

ИФН-α** – провоспалительный цитокин, назначается в комбинации с бевацизумабом**. ИФН-α** назначается в стартовой дозе 3 млн ЕД 3 раза в нед подкожно в течение 1-й недели терапии. При отсутствии тяжелых НЯ доза повышается до 6 млн ЕД 3 раза в нед подкожно в течение 2-й недели терапии и до 9 млн ЕД 3 раза в нед подкожно в течение 3-й и последующих недели терапии. При плохой переносимости ИФН-α** разовая доза препарата может быть снижена до 6 млн ЕД или 3 млн ЕД.

b. Ингибиторы PD-1

i. Ниволумаб**

Ниволумаб** – моноклональное антитело к PD-1. Препарат может назначаться в монорежиме или в составе комбинаций с ипилимумабом** или кабозантинибом**.

В качестве монотерапии ниволумаб** вводится в дозе 3 мг/кг или 240 мг каждые 2 нед или 480 мг каждые 4 нед в/в в виде 30-минутной или 60-минутной инфузии.

В комбинации с ипилимумабом** ниволумаб** вводится в дозе 3 мг/кг с последующим введением ипилимумаба** в дозе 1 мг/кг в тот же день в виде 30-минутной в/в инфузии, каждые 3 нед, всего 4 введения. Далее проводится монотерапия препаратом ниволумаб** в дозе 3 мг/кг или 240 мг – 1-е введение через 3 нед после последнего совместного введения, далее каждые 2 нед или в дозе 480 мг – 1-е введение через 6 нед после последнего совместного введения, далее каждые 4 нед.

В комбинации с кабозантинибом** 40 мг/сут ниволумаб** назначается в дозе 240 мг каждые 2 нед или 480 мг каждые 4 нед в/в капельно.

Редукция дозы ниволумаба** не предусмотрена.

ii. Пембролизумаб**

Пембролизумаб** – моноклональное антитело к PD-1. Препарат может использоваться в составе комбинаций с акситинибом** (5 мг 2 раза в сутки) или ленватинибом** (20 мг/сут). Пембролизумаб** назначается в дозе 200 мг в/в капельно 1 раз в 3 нед или 400 мг 1 раз в 6 нед. Редукция дозы пембролизумаба** не предусмотрена.

c. Ингибиторы PD-L1

i. Авелумаб**

Авелумаб** – человеческий иммуноглобулин G1 (IgGl), моноклональное антитело, направленное против PD-L1. Препарат назначается в дозе 800 мг в/в капельно в течение 1 ч 1 раз в 2 нед или в эквивалентной дозировке согласно инструкции по применению в комбинации с акситинибом** 5 мг 2 раза в сутки перорально. Редукция дозы авелумаба** не предусмотрена.

d. Ингибиторы CTLA-4

i. Ипилимумаб**

Ипилимумаб** – моноклональное тело к CTLA-4. Рекомендуемая доза ипилимумаба** − 1 мг/кг в/в капельно 1 раз в 3 нед, 4 введения. Назначается в комбинации с ниволумабом** в дозе 3 мг/кг или ниволумабом** #240 мг 1 раз в 3 нед в/в капельно, 4 введения. Далее проводится монотерапия препаратом ниволумаб** в дозе 3 мг/кг или 240 мг – 1-е введение через 3 нед после последнего совместного введения, далее каждые 2 нед или в дозе 480 мг – 1-е введение через 6 нед после последнего совместного введения, далее каждые 4 нед. Редукция дозы ипилимумаба** не предусмотрена.

3.4.2. Принципы назначения лекарственной терапии у пациентов с почечно-клеточным раком

3.4.2.1. Неоадъювантная системная терапия

- Неоадъювантная системная терапия ПКР не рекомендуется к применению в рутинной клинической практике вне клинических исследований в связи с тем, что в настоящее время отсутствуют рандомизированные клинические исследования по данному вопросу [167−169].

Уровень убедительности рекомендаций − C (уровень достоверности доказательств – 4).

Комментарий: (доказательная база): неоадъювантная таргетная терапия при клинически локализованном и местно-распространенном ПКР направлена на уменьшение размеров первичной опухоли для увеличения шансов выполнить органосохраняющее вмешательство или радикально удалить почку с опухолью. В ряде серий наблюдений и рандомизированных исследованиях продемонстрировано уменьшение размеров опухолевых узлов на фоне неоадъювантного лечения TKI [168, 169]. Однако группы пациентов, получавших таргетную терапию до операции, малы, а клинические исследования включали небольшое число больных и относились ко II фазе испытаний. Ингибиторы иммунных контрольных точек в неоадъювантном режиме не изучены. Для подтверждения эффективности и безопасности данной лечебной тактики необходимы крупные рандомизированные исследования.

3.4.2.2. Адъювантная системная терапия

- После радикального хирургического лечения больных светлоклеточным ПКР промежуточного и высокого риска рецидива (T2N0M0G4, T3-4NлюбаяM0Gлюбая, TлюбаяN1M0Gлюбая), а также после радикального хирургического лечения пациентов с отдаленными метастазами светлоклеточного ПКР в качестве альтернативы динамическому наблюдению рекомендовано проведение адъювантной иммунотерапии пембролизумабом** 200 мг каждые 3 недели в течение 12 месяцев. Решение принимается индивидуально исходя из клинической ситуации. [262].

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 1).

Комментарий (доказательная база): проведение адъювантной терапии цитокинами пациентам после РН не способствует улучшению их выживаемости. Адъювантная терапия ИФН-α** у радикально оперированных пациентов с неметастатическим ПКР не оказывала влияния на БРВ и ОВ по данным 2 рандомизированных исследований [172, 173]. Целесообразность проведения адъювантной терапии таргетными препаратами изучали в нескольких рандомизированных исследованиях, однако ни в одном из них не было продемонстрировано преимуществ как в ОВ, так и в БПВ. Только в 1 из 4 рандомизированных исследований, сравнивавших адъювантную терапию TKI и наблюдение, была достигнута первичная цель. В исследовании S-TRAC продемонстрировано достоверное увеличение БРВ у радикально оперированных пациентов с ПКР группы высокого риска прогрессирования, получавших адъювантную терапию сунитинибом**, по сравнению с плацебо [174]. Однако ранее опубликованное исследование ASSURE не подтвердило увеличение БРВ и ОВ при использовании адъювантной терапии сунитинибом** или сорафенибом** по сравнению с плацебо [175]. Коренные различия данных 2 рандомизированных исследований, а также отрицательные результаты рандомизированных исследований пазопаниба** и акситиниба** в адъювантном режиме наряду с отсутствием преимуществ ОВ во всех исследованиях и высокой частотой НЯ, ассоциированных с терапией сунитинибом**, ставят под сомнение целесообразность и безопасность использования адъювантной антиангиогенной терапии [176, 177]. Адъювантная иммунотерапия ингибиторами контрольных точек противоопухолевого иммунного ответа (ниволумаб**, пембролизумаб**) изучалась в трех РКИ III фаз. Исследования атезолизумаба** (IMmotion010) и ниволумаба** (CheckMate 914) оказались отрицательными [260, 261]. РКИ III фазы KEYNOTE-564 (n 994), сравнивавшее адъювантную терапию пембролизумабом** и наблюдение у пациентов со светлоклеточном ПКР групп промежуточного и высокого риска прогрессирования, продемонстрировало значимое преимущество БРВ (ОШ 0,68; 95% ДИ 0,53-0,87) и ОВ (ОШ 0,54; 95% ДИ: 0,30-0,96) в группе активного лечения. Частота НЯ 3 степени и выше в группах пембролизумаба** и наблюдения составила 32,4% и 17,7% соответственно [262].

Показания к динамическому наблюдению: пациенты со светлоклеточным ПКР групп промежуточного риска рецидива (T2N0M0G4, T3-4NлюбаяM0Gлюбая) подлежат диспансерному наблюдению.

Цель: избежать раннего прогрессирования.

Принципы: динамическое наблюдение подразумевает регулярное (через 3, 6 и 12 мес. после радикального хирургического лечения.) контрольное обследование с помощью одного и того же метода визуализации. Отсутствие изменений позволяет продолжать динамическое наблюдение.

3.4.2.3. Системная терапия местно-распространенного неоперабельного и генерализованного почечно-клеточного рака

3.4.2.3.1. Результаты исследований системной противоопухолевой терапии, обосновывающие выбор лечебного режима у пациентов с почечно-клеточным раком

Исследования терапии 1-й линии

В 2 рандомизированных исследованиях III фазы, сравнивавших комбинацию бевацизумаба** и ИФН-α** с монотерапией ИФН-α** в 1-й линии терапии распространенного сПКР у пациентов групп благоприятного и промежуточного прогноза MSKCC, перенесших нефрэктомию, было продемонстрировано преимущество БПВ в группе комбинированного лечения (8,4 мес против 4,9 мес и 10,4 мес против 5,5 мес соответственно) [178, 179]. Однако ни в одном протоколе достоверного различия в показателях ОВ между группами отмечено не было. Терапия бевацизумабом** была ассоциирована с развитием НЯ, свойственных антиангиогенным препаратам, таких как слабость (76%) и АГ (13%). Специфичным для бевацизумаба** НЯ оказалась протеинурия (22%) [179].

В исследовании III фазы, сравнивавшем сунитиниб** и ИФН-α** в 1-й линии терапии диссеминированного сПКР у пациентов групп благоприятного и промежуточного прогноза MSKCC после удаления первичной опухоли, было продемонстрировано достоверное преимущество сунитиниба** в отношении времени до прогрессирования (11 и 5 мес соответственно; p <0,000 001). Показатели ОВ в группах не достигли статистически значимых различий (26,4 и 21,8 мес соответственно; p = 0,05). Помимо АГ (24%), диареи (53%) и ладонно-подошвенного синдрома (20%) терапия сунитинибом** оказалась ассоциирована с несколько бóльшим риском развития гематологической токсичности, чем при использовании другой антиангиогенной терапии (нейтропения – 37%) [180].

Пазопаниб** сравнивали с плацебо в рандомизированном исследовании III фазы, включившем пациентов с распространенным сПКР групп промежуточного и хорошего прогноза MSKCC, перенесших нефрэктомию с терапией ИФН-α** или без нее. В группе пазопаниба** было достигнуто достоверное преимущество БПВ по сравнению с группой плацебо как у пациентов, ранее не получавших терапии (11,1 и 2,8 мес соответственно), так и у пациентов с опухолями, резистентными к цитокинам (9,2 и 4,2 мес соответственно) [181]. Назначение пазопаниба** не увеличивало ОВ. Терапия пазопанибом** была ассоциирована с развитием характерных для TKI НЯ, таких как диарея (63%), слабость (55%) и АГ (46%). Специфичным НЯ, ассоциированным с терапией пазопанибом**, являлась печеночная токсичность (элевация активности аланинаминотрансферазы – 31%) [182].

Открытое рандомизированное клиническое исследование II фазы CABOSUN (n = 157) было направлено на изучение сравнительной эффективности и безопасности кабозантиниба** и сунитиниба** в 1-й линии терапии диссеминированного сПКР у пациентов групп плохого и промежуточного прогноза IMDC. Кабозантиниб** достоверно увеличивал БПВ по сравнению с сунитинибом** (8,6 мес против 5,3 мес соответственно). ЧОО достигла 20% в группе кабозантиниба** и 9% в группе сунитиниба**. Все подтвержденные объективные ответы были частичными. При медиане наблюдения 30,8 мес медиана ОВ достоверно не различалась между группами, хотя оказалась несколько выше в группе кабозантиниба** по сравнению с сунитинибом** (26,6 мес против 21,2 мес соответственно). Частота НЯ III−IV степеней тяжести была сопоставима между группами кабозантиниба** и сунитиниба** (68 и 65% соответственно). Редукция дозы кабозантиниба** (58%) требовалась чаще, чем дозы сунитиниба** (49%), однако отмена лечения вследствие тяжелой токсичности была показана равной доле пациентов в обеих группах (21 и 22% соответственно) [184].

Ниволумаб** в комбинации с ипилимумабом** сравнивали с сунитинибом** в 1-й линии терапии распространенного сПКР в рандомизированном исследовании III фазы CheckMate 214, первичными целями которого являлись ОВ, БПВ и ЧОО у пациентов групп промежуточного и плохого прогноза IMDC. У данной категории больных при медиане наблюдения 48 мес комбинированная иммунотерапия продемонстрировала достоверное преимущество ОВ (медиана 48,1 и 26,6 мес соответственно), БПВ (медиана 11,2 и 8,3 мес соответственно) и ЧОО (42 и 27%, включая полный ответ у 10,4 и 1,4% больных соответственно) по сравнению с группой контроля. У подгруппы больных с саркоматоидной дифференцировкой опухоли комбинация обеспечивала значимое преимущество ОВ (р = 0,0004) и БПВ (р = 0,0093) по сравнению с сунитинибом** [185]. НЯ, ассоциированные с комбинированной иммунотерапией или монотерапией сунитинибом**, были зарегистрированы у 94 и 97,4%, достигли III-IV степеней тяжести у 48 и 64%, являлись поводом для отмены лечения у 22 и 12% и были сочетаны с причиной смерти 8 и 4 пациентов соответственно [186].

Пембролизумаб** в комбинации с акситинибом** сравнивали с сунитинибом** в 1-й линии терапии распространенного сПКР в рамках рандомизированного исследования III фазы KEYNOTE-426. Комбинированная терапия обеспечивала убедительное преимущество ОВ (медиана 45,7 и 40,1 мес соответственно; р <0,001), БПВ (медиана 15,7 и 11,1 мес соответственно; р <0,0001) по сравнению с сунитинибом**. Различия выживаемости достигли статистической значимости в группах промежуточного и плохого прогноза. ЧОО в группе пембролизумаба** с акситинибом** оказалась значимо выше, чем в группе контроля (60,4 и 39,6%, включая полный ответ у 10,0 и 3,5% больных соответственно). У подгруппы больных с саркоматоидной дифференцировкой опухоли комбинация по сравнению с сунитинибом** обеспечивала значимое преимущество ЧОО (58,8 и 31,5%), БПВ (медиана не достигнута и 8,4 мес), но не ОВ. НЯ регистрировали в группах комбинации и сунитиниба** с одинаковой частотой (96,3 и 97,6% соответственно), включая НЯ III−V степеней тяжести (62,9 и 58,1% соответственно). Наиболее частыми тяжелыми НЯ, ассоциированными с терапией пембролизумабом** и акситинибом**, являлись АГ, элевация активности трансаминаз и диарея [187].

Авелумаб** в комбинации с акситинибом** сравнивали с сунитинибом** в 1-й линии терапии распространенного сПКР в рамках рандомизированного исследования III фазы JAVELIN Renal 101. Первичными целями являлись БПВ и ОВ у больных с PD-L1-позитивными опухолями (PD-L1+), вторичными – БПВ и ОВ у всех пациентов. Комбинированная терапия обеспечивала значимое преимущество БПВ как у больных с опухолями PD-L1+ (ОР 0,57; 95% ДИ 0,47-0,70), так и во всей популяции исследования (медиана БПВ 13,9 и 8,5 мес соответственно; ОР 0,66; p <0,0001). ОВ была сопоставима в группах исследования, как во всей популяции (ОР 0,88; 95% ДИ 0,75-1,04), так и у пациентов с ПКР PD-L1+ (ОР 0,86; 95% ДИ 0,70-1,06). ЧОО в группе комбинации достигла 59,7%, что превышает 32,0% в группе сунитиниба**. У больных с саркоматоидным компонентом в опухоли авелумаб** с акситинибом** по сравнению с сунитинибом** значимо увеличивали ЧОО [188]. Наиболее частыми НЯ у больных, получавших авелумаб** с акситинибом**, являлись диарея (62%), слабость (53%), гипертензия (50%), костно-мышечная боль (40%), тошнота (34%), мукозиты (34%), ладонно-подошвенный синдром (33%) и дисфония (31%). Чаще всего III-IV степеней тяжести достигали АГ (26%) гепатотоксичность (9%) и диарея (8%) [189].

Пембролизумаб** в комбинации с ленватинибом** и ленватиниб** в комбинации с эверолимусом** сравнивали с сунитинибом** в 1-й линии терапии распространенного сПКР в рандомизированном исследовании III фазы KEYNOTE-581/CLEAR. Первичной целью исследования являлась БПВ, вторичными – ОВ и ЧОО. БПВ была значимо выше в группе больных, получавших пембролизумаб** c ленватинибом**, по сравнению с пациентами, получавшими сунитиниб** (медиана 23,9 и 9,2 мес соответственно; р <0.001), а также в группе больных, получавших ленватиниб** в комбинации с эверолимусом**, по сравнению с пациентами, получавшими сунитиниб** (медиана 14,7 и 9,2 мес соответственно; р <0.001). ОВ оказалась выше при использовании пембролизумаба** c ленватинибом** по сравнению с назначением сунитиниба** (р = 0,005); различия результатов между группами ленватиниба** с эверолимусом** и сунитиниба** не достигли статистической значимости (р = 0,30). ЧОО была значимо выше у больных, получавших комбинации пембролизумаба** c ленватинибом** (71%) и ленватиниба** с эверолимусом** (53,5%), по сравнению с пациентами, получавшими сунитиниб** (36,1%) (р <0,0001 для всех). Наиболее частыми НЯ у больных, получавших пембролизумаб** c ленватинибом**, являлись диарея (61,4%), гипертензия (55,4%), гипотиреоз (47,2%), снижение аппетита (40,3%), слабость (40,1%) и тошнота (35,8%). НЯ достигли III степени тяжести и выше у 82,4% пациентов данной группы [190].

Ниволумаб** в комбинации с кабозантинибом** сравнивали с сунитинибом** в 1-й линии терапии сПКР в рамках рандомизированного исследования III фазы CheckMate 9ER, первичной конечной точкой которого являлась БПВ, вторичными – ОВ и ЧОО. При медиане наблюдения 18,1 мес медиана БПВ составила 16,6 мес в группе комбинации и 8,3 мес в группе сунитиниба** (р <0,001); 12-месячная ОВ достигла 85,7 и 75,6% соответственно (р = 0,001). Объективный ответ был зарегистрирован у 55,7% больных, получавших ниволумаб** с кабозантинибом**, и у 27,1% пациентов, которым назначалcя сунитиниб** (р <0,001). У больных с саркоматоидным компонентом в опухоли ниволумаб** с кабозантинибом** по сравнению с сунитинибом** значимо увеличивали ОВ, БПВ и ЧОО. НЯ III степени тяжести и выше отмечены у 75,3% больных в группе комбинации. Наиболее распространенными видами токсичности, ассоциированными с терапией ниволумабом** с кабозантинибом**, являлись диарея (57%), ладонно-подошвенный синдром (38%), гипотиреоз (33%), АГ (30%) и слабость (27%); самыми частыми тяжелыми НЯ – АГ (11%), ладонно-подошвенный синдром (8%) и диарея (6%) [191].

Исследования 2-й линии терапии

Пазопаниб** и сорафениб** продемонстрировали преимущество БПВ по сравнению с плацебо в рандомизированных исследованиях III фазы, сунитиниб** – в исследовании II фазы [181, 192, 193].

В исследовании III фазы сравнивали эффективность применения сорафениба** и плацебо после прогрессирования, отмеченного на фоне проведения предшествующей системной иммунотерапии. БПВ в группе сорафениба** оказалась достоверно выше, чем в группе плацебо (5,5 и 2,8 мес соответственно), что транслировалось в статистически незначимое увеличение ОВ (17,8 и 14,3 мес соответственно). Сорафениб** чаще, чем другие антиангиогенные препараты, вызывал развитие кожной токсичности (ладонно-подошвенный синдром – 33%, сыпь – 28%, алопеция – 27%) [192].

Эверолимус** сравнивали с плацебо во 2-й и последующих линиях терапии сПКР, резистентного к предшествующему антиангиогенному лечению, в рандомизированном исследовании III фазы RECORD-1. Эверолимус** продемонстрировал преимущество БПВ по сравнению с плацебо (4,9 и 1,9 мес соответственно) во всех подгруппах пациентов независимо от количества линий и вида предшествующей терапии, но не влиял на ОВ. Специфическими НЯ на фоне терапии эверолимусом** являлись стоматит (42%), инфекция (13%), пульмонит (14%) и такие лабораторные отклонения, как гипергликемия (8%) и гиперлипидемия (18%) [194].

В рандомизированном исследовании III фазы AXIS акситиниб** обеспечивал значимо бóльшую БПВ, чем сорафениб**, у пациентов, ранее получавших ИФН-α** (12,1 и 6,5 мес соответственно) и сунитиниб** (6,7 и 4,7 мес соответственно), не давая достоверного выигрыша у немногочисленных пациентов, которым ранее назначались бевацизумаб** с ИФН-α** и темсиролимус. Акситиниб** чаще всего вызывал развитие таких НЯ, как АГ (40%), диарея (55%), слабость (39%); отмечена возможность кумулятивной токсичности последовательной терапии TKI [195].

В исследовании III фазы METEOR, включившем больных распространенным ПКР, прогрессирующим на фоне или после 1 и более линий VEGF-таргетной терапии, кабозантиниб** сравнивали с эверолимусом**. ЧОО в группах кабозантиниба** и эверолимуса** составила 17 и 3% соответственно. Кабозантиниб** продемонстрировал убедительное увеличение БПВ (7,4 и 3,8 мес соответственно; р <0,0001), которое транслировалось в преимущество ОВ (21,4 и 16,5 мес соответственно; р <0,001). Частота НЯ в группах кабозантиниба** и эверолимуса** не различалась (100 и 99 % соответственно). Наиболее частыми тяжелыми НЯ на фоне терапии кабозантинибом** были АГ (15%), диарея (13%) и слабость (11%); редукция дозы кабозантиниба** потребовалась в 60%, прекращение лечения из-за НЯ – в 9,1% случаев [196].

Рандомизированное исследование II фазы 205 включило 153 пациентов со сПКР, прогрессирующим после 1 линии антиангиогенной терапии, рандомизированных в 3 лечебных группы, в которых назначали ленватиниб**, эверолимус** или ленватиниб** в комбинации с эверолимусом**. Комбинированная таргетная терапия обеспечивала достоверное преимущество БПВ (14,6 мес) по сравнению с монотерапией ленватинибом** (7,4 мес) и эверолимусом** (5,5 мес). Различия БПВ привели к увеличению ОВ в группе комбинированного лечения по сравнению с монотерапией ленватинибом** и эверолимусом** (25,5, 19,1 и 15,4 мес соответственно). Частота НЯ на фоне комбинированной таргетной терапии составила 74,5% при частоте осложнений III−IV степеней тяжести, достигшей 35,3%. Профиль токсичности ленватиниба** с эверолимусом** в исследовании 205 был комбинированным и включал НЯ, свойственные как TKI, так и блокаторам mTOR [197].

Ниволумаб** сравнивали с эверолимусом** во 2-й линии терапии распространенного сПКР, резистентного к антиангиогенной терапии, в рамках рандомизированного исследования III фазы CheckMate 025. Ниволумаб** достоверно увеличивал ОВ (15,8 и 19,7 мес соответственно; р = 0,0005) и ЧОО (21,5 и 3,9% соответственно; р <0,0001) по сравнению с эверолимусом**, не оказывая влияния на БПВ (4,6 и 4,4 мес соответственно; р = 0,11). Преимущество ОВ в группе иммунотерапии не зависело от статуса PD-L1. Наиболее частыми НЯ, ассоциированными с терапией ниволумабом**, являлись слабость (33%), тошнота (14%), зуд (14%), диарея (12%) и снижение аппетита (12%) [198].

Наиболее распространенным вариантом нПКР является папиллярный рак. Лекарственная терапия нПКР не изучалась в рандомизированных исследованиях III фазы. В программах расширенного доступа было показано, что прогноз пациентов с нПКР хуже, чем у пациентов со светлоклеточными опухолями.

В однорукавном исследовании II фазы KEYNOTE-B61 у пациентов с несветлоклеточным ПКР (n 158), получавших пембролизумаб** c ленватинибом**, ЧОО достигла 50,6% при частоте ПО 8,2%, медиана ВБП составила 17,9 месяца, медиана ОВ не достигнута при 18-месячной ОВ 72,5%. Эффективность режима не зависела от гистологического варианта несветлоклеточного ПКР [257].

В рандомизированном исследовании II фазы SWOG 1500, сравнивавшем три MET-ингибитора, включая кабозантиниб**, с сунитинибом** при папиллярном ПКР, только кабозантиниб** продемонстрировал значимое преимущество в показателях БПВ по сравнению с сунитинибом** (9,2 и 5,6 мес соответственно; р = 0,02) [199].

В однорукавном исследовании II фазы у пациентов с несветлоклеточным ПКР (n 47; когорта 1 – папиллярный, неклассифицируемый и транслокационный ПКР, когорта 2 – хромофобный ПКР), получавших ниволумаб** c кабозанитинибом**, ЧОО в когорте 1 достигла 47,5%, медиана ВБП составила 12,5 месяца, медиана ОВ – 28 месяцев. ЧОО в когорте 2 равнялась 0% [258].

Пембролизумаб** показал умеренную эффективность при нПКР в когорте В исследования II фазы KEYNOTE-427, включившем 165 больных (папиллярным ПКР – 71,5%, хромофобным ПКР – 12,7% и неклассифицируемым ПКР – 15,8%). ЧОО у всех пациентов составила 26,7%, медиана длительности ответа – 29,0 мес. ЧОО у пациентов с папиллярным ПКР достигла 28,8 %, хромофобным ПКР – 9,5% и неклассифицируемым ПКР – 30,8%. Медиана БПВ всех больных равнялась 4,2 мес, ОВ – 28,9 мес [200].

Ниволумаб** в комбинации с ипилимумабом** изучались при нПКР в когорте 2 исследования II фазы CheckMate 920, включившей 50 больных (неклассифицируемым ПКР – 42,3%, папиллярным ПКР – 34,6%, хромофобным ПКР – 13,5%, другими вариантами нПКР – 9,6%). ЧОО у всех пациентов составила 19,6%, медиана БПВ – 3,7 мес, медиана ОВ – 21,2 мес [201].

Имеются данные об эффективности эверолимуса**, сунитиниба** и сорафениба** при нПКР [183, 202−204]. В исследовании RAPTOR медиана БПВ у пациентов с папиллярным ПКР 1 и 2-го типов, получавших эверолимус**, составила 3,7 мес [205]. В рандомизированном исследовании II фазы ESPN (n = 73), сравнивавшем эверолимус** и сунитиниб** при нПКР, медиана БПВ в группах составила 4,1 и 6,1 мес соответственно (p >0,05). На основании результатов систематического анализа, включившего данные исследований ESPN, RECORD-3 и ASPEN, сунитиниб** и – в меньшей степени – эверолимус** могут являться допустимыми опциями для лечения этой группы пациентов [206].

Результаты ключевых исследований, определяющих алгоритм выбора терапии у больных ПКР, консолидированы в табл. 3.

Таблица 3. Результаты ключевых исследований лекарственной терапии при ПКР

3.4.2.3.2. Алгоритм выбора режима лекарственной терапии у пациентов с местно-распространенным неоперабельным и генерализованным почечно-клеточным раком

3.4.2.3.2. Алгоритм выбора режима лекарственной терапии у пациентов с местно-распространенным неоперабельным и генерализованным почечно-клеточным раком

- Рекомендовано при выборе схемы противоопухолевой терапии ПКР использовать критерии селекции пациентов, получающих наибольшую клиническую пользу, выделенные на основании анализа клинической эффективности и целесообразности проведения лекарственного лечения злокачественных новообразований с применением шкалы оценки масштаба клинической пользы (Magnitude of Clinical Benefit Scale, MCBS) Европейского Общества Медицинской Онкологии (ESMO) [259].

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий: критерии селекции пациентов с распространенным ПКР, получающих наибольшую клиническую пользу от режимов противоопухолевого лечения, представлены в табл. П5 Приложения Б.

- В 1-й линии терапии сПКР группы хорошего прогноза IMDC рекомендуется предпочтительное назначение:

- монотерапии пазопанибом** (пазопаниб** 800 мг/сут перорально ежедневно) [181, 182, 207, 208] или

Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 2).

- монотерапии сунитинибом** (сунитиниб** 50 мг/сут перорально ежедневно в течение 4 нед с интервалом между циклами 2 нед) [180, 208].

Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 2).

- В 1-й линии терапии сПКР групп промежуточного и плохого прогноза IMDC рекомендуется предпочтительное назначение:

- комбинации ниволумаба** с ипилимумабом** (ниволумаб** 3 мг/кг или #ниволумаб 240 мг в/в капельно и ипилимумаб** 1 мг/кг в/в капельно 1 раз в 3 нед; Далее проводится монотерапия препаратом ниволумаб** в дозе 3 мг/кг или 240 мг – 1-е введение через 3 нед после последнего совместного введения, далее каждые 2 нед или в дозе 480 мг – 1-е введение через 6 нед после последнего совместного введения, далее каждые 4 нед [186, 209, 210, 255] или

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

- комбинации пембролизумаба** с акситинибом** (пембролизумаб** в дозе 200 мг в/в капельно 1 раз в 3 нед или 400 мг 1 раз в 6 нед, акситиниб** 5 мг 2 раза в сутки перорально ежедневно) [187, 209, 210, 249] или

Для пембролизумаба** 200 мг: Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

Для пембролизумаба** 400 мг: Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств –4).

- комбинации пембролизумаба** с ленватинибом** (пембролизумаб** в дозе 200 мг в/в капельно 1 раз в 3 нед в комбинации с ленватинибом** 20 мг/сут перорально ежедневно) [190, 249] или

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

- комбинации ниволумаба** с кабозантинибом** (ниволумаб** в дозе 240 мг в/в капельно 1 раз в 2 нед или 480 мг 1 раз в 4 нед в комбинации с кабозантинибом** 40 мг/сут перорально ежедневно) [191, 251].

Для ниволумаба** 240 мг: Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

Для ниволумаба** 480 мг: Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств – 4).

- В качестве альтернативы в 1-й линии терапии сПКР в группах промежуточного и плохого прогноза IMDC рекомендуется назначение:

- комбинации авелумаба** с акситинибом** (авелумаб** в дозе #10 мг/кг или авелумаб** 800 мг в/в капельно в течение 1 ч 1 раз в 2 нед, акситиниб** 5 мг 2 раза в сутки перорально) [189, 254] или

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- монотерапии кабозантинибом** (кабозантиниб** 60 мг/сут перорально ежедневно) [184, 209, 211].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- В 1-й линии терапии ПКР с саркоматоидной дифференцировкой рекомендуется предпочтительное назначение:

- комбинации ниволумаба** с кабозантинибом** (ниволумаб** 240 мг каждые 2 нед или 480 мг каждые 4 нед в/в капельно и кабозантиниб** 40 мг/сут) [191, 251] или

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

Для ниволумаба** 480 мг: Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств – 4).

- комбинации пембролизумаба** с акситинибом** (пембролизумаб** в дозе 200 мг в/в капельно 1 раз в 3 нед или 400 мг 1 раз в 6 нед, акситиниб** 5 мг 2 раза в сутки перорально ежедневно) [187, 249].

Для пембролизумаба** 200 мг: Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

Для пембролизумаба** 400 мг: Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств –4).

- В 1-й линии терапии ПКР с саркоматоидной дифференцировкой пациентам групп промежуточного и плохого прогноза IMDC рекомендуется предпочтительное назначение комбинации ниволумаба** с ипилимумабом** (ниволумаб** 3 мг/кг или #ниволумаб** 240 мг в/в капельно и ипилимумаб** 1 мг/кг в/в капельно 1 раз в 3 нед Далее проводится монотерапия препаратом ниволумаб** в дозе 3 мг/кг или 240 мг – 1-е введение через 3 нед после последнего совместного введения, далее каждые 2 нед или в дозе 480 мг – 1-е введение через 6 нед после последнего совместного введения, далее каждые 4 нед [186, 209, 210, 255].

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

- В качестве альтернативы в 1-й линии терапии ПКР с саркоматоидной дифференцировкой рекомендуется назначение:

- комбинации авелумаба** с акситинибом** (авелумаб** в дозе #10 мг/кг или авелумаб** 800 мг в/в капельно в течение 1 ч 1 раз в 2 нед, акситиниб** 5 мг 2 раза в сутки перорально) [188, 254] или

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- комбинации пембролизумаба** с ленватинибом** (пембролизумаб** в дозе 200 мг в/в капельно 1 раз в 3 нед или 400 мг 1 раз в 6 нед в комбинации с ленватинибом** 20 мг/сут перорально ежедневно) [190,250].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- В 1-й линии терапии всех гистологических вариантов несветлоклеточного ПКР рекомендуется предпочтительное назначение комбинации пембролизумаба** с ленватинибом** (пембролизумаб** в дозе 200 мг в/в капельно 1 раз в 3 нед в комбинации с ленватинибом** 20 мг/сут перорально ежедневно) [257].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 3).

- В 1-й линии терапии несветлоклеточного папиллярного ПКР рекомендуется предпочтительное назначение монотерапии кабозантинибом** (кабозантиниб** 60 мг/сут перорально ежедневно) [199].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- В качестве альтернативы в 1-й линии терапии нПКР рекомендуется назначение:

- комбинации ниволумаба** с кабозантинибом** (ниволумаб** 240 мг каждые 2 нед или 480 мг каждые 4 нед в/в капельно и кабозантиниб** 40 мг/сут) [258] или

Уровень убедительности рекомендаций − C (уровень достоверности доказательств – 4).

- монотерапии пембролизумабом** (пембролизумаб** в дозе 200 мг в/в капельно 1 раз в 3 нед или 400 мг 1 раз в 6 нед) [200, 249] или

Уровень убедительности рекомендаций − C (уровень достоверности доказательств – 4).

- комбинации ниволумаба** с ипилимумабом** (ниволумаб** 3 мг/кг или #ниволумаб** 240 мг в/в капельно и ипилимумаб** 1 мг/кг в/в капельно 1 раз в 3 нед. Далее проводится монотерапия препаратом ниволумаб** в дозе 3 мг/кг или 240 мг – 1-е введение через 3 нед после последнего совместного введения, далее каждые 2 нед или в дозе 480 мг – 1-е введение через 6 нед после последнего совместного введения, далее каждые 4 нед [186, 201, 209, 210, 256] или

Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств – 4).

- монотерапии сунитинибом** (сунитиниб** 50 мг/сут перорально ежедневно в течение 4 нед с интервалом между циклами 2 нед) [203,252] или

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

- монотерапии #эверолимусом** (#эверолимус** 10 мг/сут перорально) [204, 205, 212].

Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств – 4).

- В терапии пациентов с ПКР всех групп прогноза IMDC, имеющих резистентность к антиангиогенной терапии TKI или антителами к VEGF, рекомендуется предпочтительное назначение:

- монотерапии ниволумабом** (ниволумаб** 3 мг/кг или 240 мг в/в капельно 1 раз в 2 нед или 480 мг в/в капельно 1 раз в 4 нед) [198, 211, 212] или

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- монотерапии кабозантинибом** (кабозантиниб** 60 мг/сут перорально ежедневно) [184, 211, 212].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- В качестве альтернативы в терапии пациентов с ПКР всех групп прогноза IMDC, имеющих резистентность к антиангиогенной терапии TKI или антителами к VEGF, рекомендуется назначение комбинации ленватиниба** с эверолимусом** (ленватиниб** 18 мг/сут перорально ежедневно, эверолимус** 5 мг/сут перорально ежедневно) [197, 211].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 3).

- В качестве допустимого режима терапии пациентов с ПКР всех групп прогноза IMDC, имеющих резистентность к антиангиогенной терапии TKI или антителами к VEGF, рекомендуется назначение монотерапии акситинибом** (акситиниб** 5 мг 2 раза в сутки перорально с эскалацией дозы до 10 мг 2 раза в сутки) [195].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- Пациентам с ПКР, имеющим резистентность к иммунотаргетной терапии, рекомендуется предпочтительное участие в клинических исследованиях [102].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Пациентам с ПКР, имеющим резистентность к иммунотаргетной терапии, в качестве альтернативы рекомендуется назначение:

- монотерапии кабозантинибом** (кабозантиниб** 60 мг/сут перорально ежедневно) [184, 211] или

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 2).

- комбинации ленватиниба** с эверолимусом** (ленватиниб** 18 мг/сут перорально ежедневно, эверолимус** 5 мг/сут перорально ежедневно) [197, 211].

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 3).

- Пациентам с ПКР, имеющим резистентность к комбинированной иммунотерапии, рекомендуется предпочтительное участие в клинических исследованиях [102].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 5).

- Пациентам с ПКР, имеющим резистентность к комбинированной иммунотерапии, в качестве допустимых режимов рекомендуется назначение:

- монотерапии кабозантинибом** (кабозантиниб** 60 мг/сут перорально ежедневно) [196, 211] или

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 2).

- комбинации ленватиниба** с эверолимусом** (ленватиниб** 18 мг/сут перорально ежедневно, эверолимус** 5 мг/сут перорально ежедневно) [213] или

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4).

- монотерапии сунитинибом** (сунитиниб** 50 мг/сут перорально ежедневно в течение 4 нед с интервалом между циклами 2 нед) [202, 214] или

Уровень убедительности рекомендаций − B (уровень достоверности доказательств – 3).

- монотерапии пазопанибом** (пазопаниб** 800 мг/сут перорально ежедневно) [214, 215].

Уровень убедительности рекомендаций − В (уровень достоверности доказательств – 2).

- У отдельных пациентов, имеющих доказанную резистентность, противопоказания, непереносимость или отсутствие доступа к назначению предпочтительных, альтернативных и допустимого режимов, рекомендуется назначение:

- монотерапии эверолимусом** (эверолимус** 10 мг/сут перорально ежедневно) [214] или

Уровень убедительности рекомендаций - В (уровень достоверности доказательств – 3).

- монотерапии сунитинибом** (сунитиниб** 50 мг/сут перорально ежедневно в течение 4 нед с интервалом между циклами 2 нед) [214] или

Уровень убедительности рекомендаций - В (уровень достоверности доказательств – 3).

- монотерапии пазопанибом** (пазопаниб** 800 мг/сут перорально ежедневно) [216, 217] или

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

- монотерапии сорафенибом** (сорафениб** 800 мг/сут перорально ежедневно) [192, 218] или

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

- комбинации бевацизумаба** с ИФН-α** (бевацизумаб** 10 мг/кг в/в капельно 1 раз в 2 нед, ИФН-α** 3 млн ЕД п/к 3 раза в нед с эскалацией дозы до 9 млн ЕД) [178, 179, 220, 253].

Уровень убедительности рекомендаций − А (уровень достоверности доказательств – 2).

Комментарий: алгоритм выбора режима лекарственной терапии у пациентов с ПКР представлен в табл. П4 Приложения Б.

- Рекомендуется проводить оценку эффективности проводимой лекарственной терапии ПКР каждые 2-3 мес от начала лечения. Пациентам с измеряемыми опухолевыми очагами, получающим антиангиогенную терапию, оценка эффекта производится по критериям RECIST; пациентам, получающим ингибиторы PD-1/PD-L1, − по критериям iRECIST. В случае появления клинических признаков прогрессирования заболевания возможно назначение контрольного обследования раньше намеченного срока [180–182, 184, 186, 187, 192–197, 219].

Уровень убедительности рекомендаций − С (уровень достоверности доказательств – 5).

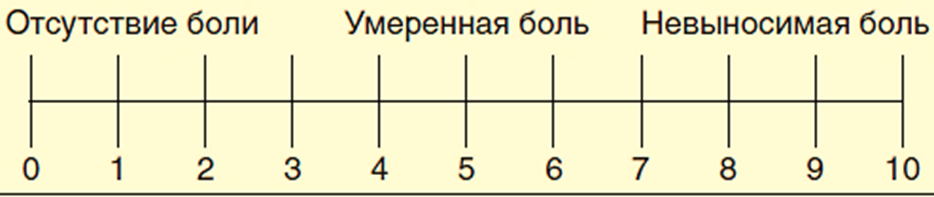

3.5. Обезболивание

Принципы обезболивания и оптимального выбора противоболевой терапии у пациентов, страдающих раком паренхимы почки, с хроническим болевым синдромом, соответствуют принципам обезболивания, изложенным в действующих клинических рекомендациях «Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи».

3.6. Сопроводительная терапия у пациентов с почечно-клеточным раком

Принципы профилактики и лечения анемии соответствуют принципам, изложенным в клинических рекомендациях «Анемия при злокачественных новообразованиях» (ID: КР624.2, год утверждения 2024) и в Практических Рекомендациях Российского общества клинической онкологии по профилактике и лечению осложнений злокачественных опухолей и противоопухолевой лекарственной терапии: Орлова Р.В. и соавт. Анемия [41].

https://rosoncoweb.ru/standarts/?chapter=anemia

Принципы лечения и профилактики тошноты и рвоты у пациентов с раком паренхимы почки изложены в Практических Рекомендациях Российского общества клинической онкологии по профилактике и лечению осложнений злокачественных опухолей и противоопухолевой лекарственной терапии: Владимирова Л.Ю. и соавт. Тошнота и рвота.

https://rosoncoweb.ru/standarts/?chapter=nausea_vomiting

Принципы лечения и профилактики костных осложнений у пациентов с раком паренхимы почки изложены в Практических Рекомендациях Российского общества клинической онкологии по профилактике и лечению осложнений злокачественных опухолей и противоопухолевой лекарственной терапии: Багрова С.Г. и соавт. Патология костной ткани.

https://rosoncoweb.ru/standarts/?chapter=bone_pathology