- Рекомендуется междисциплинарное ведение пациента на всех стадиях ОВС с целью компенсации системных нарушений (нормализация артериального давления, уровня гликемии и показателей липидного обмена и др.) [4, 6, 11].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: обязательным компонентом является общее терапевтическое лечение, направленное на устранение модифицируемых факторов риска ОВС: устранение артериальной гипертензии, восстановление сердечного ритма, нормализация уровня липидов и гомоцистеина в плазме крови, при необходимости, медикаментозная коррекция явлений гиперкоагуляции и гиперагрегации. Лечение назначается, и его эффект контролируется терапевтом или кардиологом, при необходимости эндокринологом и другими специалистами. Не рекомендуется быстрое снижение артериального давления, так как резкая гипотония приводит к падению перфузионного давления и усугубляет капиллярную дисфункцию. У пациентов с воспалительными окклюзиями ЦВС необходимо проведение этиологической (противовирусной, антибактериальной и проч.) и противовоспалительной терапии, соответствующей принципам лечения ретино- или нейроретиноваскулитов.

3.1 Консервативное лечение

- Не рекомендуется консервативное офтальмологическое лечение пациентам с ОВС [4, 6, 11].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

3.2 Хирургическое лечение

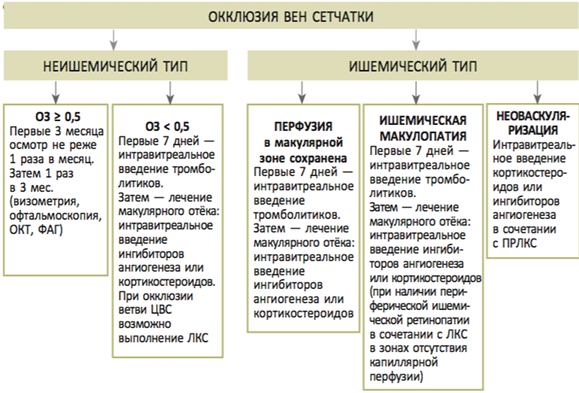

Хирургическое лечение ОВС направлено на восстановление функции гематоретинальных барьеров и подавление сосудистой пролиферации, для чего используется антиангиогенная и/или глюкокортикоидная терапия и/или лазерное лечение. В стадии ПОРП с выраженными вазопролиферативными изменениями рекомендуется выполнение витрэктомии (с эндолазеркоагуляцией сетчатки или без нее).

3.2.1 Интравитреальное введение лекарственных средств

- Рекомендуются интравитреальные инъекции (в условиях операционной, под местной анестезией, после обработки кожи век, области вокруг глаз и глазной поверхности местными бактерицидными средствами широкого спектра действия: антисептиками и дезинфицирующими средствами) средств, препятствующих новообразованию сосудов, – препаратов ранибизумаб**, афлиберцепт**, фарицимаб или глюкокортикоида для местного применения (дексаметазон** в виде имплантата для интравитреального введения) [21, 22, 23, 24, 25, 38], возможно, в сочетании с лазерной коагуляцией сетчатки при наличии ПОМО с целью уменьшения толщины сетчатки, стабилизации или повышения максимальной корригированной остроты зрения (Приложение А3, таблица 1).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: в настоящее время интравитреальное введение средств, препятствующих новообразованию сосудов (ингибиторов ангиогенеза), является терапией первой линии при ПОМО с вовлечением центра макулы [6]:

- ранибизумаб** – это фрагмент гуманизированного антитела к сосудистому эндотелиальному фактору роста А (VEGF-A). Избирательно связывается с VEGF-А (VEGF110, VEGF121, VEGF165), предотвращая его взаимодействие с рецепторами на поверхности клеток эндотелия, что приводит к подавлению неоваскуляризации и пролиферации эндотелиальных клеток [26, 27, 28, 29];

- афлиберцепт** – это рекомбинантный гибридный белок, состоящий из фрагментов внеклеточных доменов человеческих рецепторов VEGF, соединенных с Fc-фрагментом человеческого иммуноглобулина G. Действует как растворимый рецептор-ловушка, который связывает VEGF-А и плацентарный фактор роста с более высокой аффинностью, чем их естественные рецепторы, и, таким образом, может ингибировать связывание и активацию этих родственных VEGF рецепторов [30, 31, 32, 33, 34, 35];

- фарицимаб – представляет собой гуманизированное биспецифическое антитело, относящееся к классу иммуноглобулинов G1 (IgG1), которое действует посредством ингибирования двух различных путей, нейтрализуя как ангиопоетин-2 (Ang-2), так и VEGF-A. Ang-2 и VEGF-A отличаются синергизмом действия в отношении увеличения проницаемости сосудов и стимуляции неоваскуляризации. Двойное ингибирование Ang-2 и VEGF-A фарицимабом снижает проницаемость сосудов и уменьшает воспаление, подавляя патологический ангиогенез, и может обеспечивать большую стабильность сосудов, проявляющуюся более выраженным эффектом уменьшения их проницаемости по сравнению с анти-VEGF терапией. В связи с двойным ингибированием обладает потенциалом более длительного действия, что позволяет максимально увеличить интервалы между инъекциями [36, 37, 38].

Ранибизумаб**. Интравитреальные инъекции 0,5 мг (0,05 мл) ранибизумаба** ежемесячно до достижения максимально высокой стабильной остроты зрения и/или до исчезновения признаков и симптомов активности заболевания на фоне продолжающегося лечения. После достижения стабилизации заболевания на фоне ежемесячных инъекций препарата периодичность контрольных визитов и временной интервал между инъекциями устанавливает врач в зависимости от активности заболевания, оцениваемой по остроте зрения и/или анатомическим параметрам. Стабилизация заболевания определяется как отсутствие улучшения зрения и/или анатомических параметров сетчатки в течение одного месяца после последней ежемесячной инъекции. Для достижения стабилизации заболевания изначально может потребоваться три или более последовательных ежемесячных инъекции. В случае если, по мнению врача, основанному на оценке остроты зрения и анатомических параметров сетчатки, улучшения от проводимого лечения нет, терапию следует прекратить. Между введением двух доз препарата следует соблюдать интервал не менее 28 дней.

При использовании режима «лечение и продление» (он же «лечить и увеличивать интервал») после достижения максимальной остроты зрения и/или при отсутствии признаков активности заболевания возможно поэтапное увеличение интервалов между введениями препарата, однако на данный момент недостаточно данных для определения величины интервалов. При реактивации заболевания укорочение интервалов следует производить с тем же шагом, что и удлинение.

Терапия может сочетаться с выполнением лазерной коагуляции сетчатки. При выполнении данной комбинированной терапии в течение одного дня препарат следует вводить не ранее, чем через 30 минут после лазерной коагуляции.

Эффективность и безопасность применения ранибизумаба** при лечении ПОМО доказаны многочисленными многоцентровыми рандомизированными исследованиями. Индивидуальный режим применения 0,5 мг ранибизумаба**, основанный на критериях стабилизации максимальной корригированной остроты зрения, обеспечивает анатомические и функциональное улучшение как при окклюзии ветви, так и при окклюзии ЦВС [39]. Наиболее высокие результаты получают при раннем использовании препарата [6, 40]. Лечение ранибизумабом** предполагает ежемесячное наблюдение в первый год заболевания с последующим продлением наблюдения и снижением лечебной нагрузки по мере появления анатомический и зрительной стабилизации заболевания [6].

Афлиберцепт**. Интравитреальные инъекции 2 мг (0,05 мл), ежемесячно, до достижения максимально высокой остроты зрения и полной резорбции макулярного отека. Для этого необходимо выполнение трех и более ежемесячных интравитреальных инъекций. Для поддержания достигнутого эффекта терапия может быть продлена в режиме «лечить и увеличивать интервал». Терапия может сочетаться с выполнением лазерной коагуляции сетчатки.

Лечение следует прекратить, если на фоне терапии не наблюдается улучшения остроты зрения и уменьшения макулярного отека.

Использование схем лечения афлиберцептом**, предполагающих увеличение интервалов между инъекциями уже в первый год лечения, показало высокую эффективность при лечении МО как при окклюзии ветви ЦВС, так и при окклюзии ЦВС [29, 31, 32]. Многоцентровое исследование CENTERA, целью которого являлось разработка схем лечения ПОМО, показало, что указанный вариант лечения с постоянным и длительным мониторированием состояния сетчатки, позволяет не только стабилизировать зрительные функции, но и уменьшить площадь зон отсутствия перфузии сетчатки и снизить риски развития неоваскулярных осложнений [33, 41].

В каждом клиническом случае окончательное решение о показаниях к лечению средствами, препятствующими новообразованию сосудов (ингибиторами ангиогенеза), выборе режима инъекций принимает врач на основе оценки особенностей клинической картины и течения заболевания.

Фарицимаб. Первые 3 интавитреальных инъекции фарицимаба 6 мг (0,05 мл раствора) выполняются с интервалом 4 недели. Далее схема лечения может быть индивидуализирована согласно подходу «лечить и увеличивать интервал» в соответствии с оценкой анатомических параметров течения заболевания и характеристик зрительных функций. Интервал между введениями препарата может изменяться с 4 до 16 недель с шагом 4 недели. При недостаточной эффективности лечения из-за увеличения интервала между инъекциями при необходимости возможно обратное сокращение интервала до 4 или 8 недель. Контрольные временные точки для оценки состояния пациента определяются по усмотрению врача на основании имеющихся у пациента жалоб и его общего состояния, ежемесячные осмотры не предусмотрены.

Многоцентровые исследования BALATON и COMINO продемонстрировали высокую эффективность интравитреального введения фарицимаба в дозе 6 мг при лечении постокклюзионного макулярного отека как при окклюзии ЦВС, так и при окклюзии ее ветвей. После ежемесячных инъекций препарата, выполняемых до 24 недели исследования, эффект сохранялся до 72 недели даже при переводе на режим инъекций 1 раз в 12 и 16 недель (в 82% и 74% случаев, соответственно). Значимое снижение проницаемости вен сетчатки, подтвержденное уменьшением ликеджа в макулярной зоне при ФАГ, выполненного на 24 неделе исследования, показало более выраженный эффект в сравнении с группой сравнения, получавшей интравитреальные инъекции афлиберцепта (BALATON: 33,6% по сравнению с 21,0% соответственно; р = 0,0023 и COMINO: 44,4% против 30,0% соответственно; р = 0,0002) [36, 37, 38].

Противопоказания к интравитреальному введению ранибизумаба**, афлиберцепта** или фарицимаба:

– повышенная чувствительность к компонентам препарата,

– активные подтвержденные или предполагаемые инфекции глаза или инфекционные процессы периокулярной локализации,

– активный интраокулярный воспалительный процесс,

– беременность и период грудного вскармливания.

В каждом клиническом случае окончательное решение о показаниях к лечению средствами, препятствующими новообразованию сосудов (ингибиторами ангиогенеза), выборе режима инъекций принимает врач на основе оценки особенностей клинической картины и течения заболевания.

Дексаметазон** - интравитреальный имплантат. Глюкокортикоид для местного применения, обеспечивает длительное (до 6 месяцев) высвобождение действующего вещества в стекловидном теле или витреальной полости. Дексаметазон**, являясь сильнодействующим глюкокортикоидом, подавляет воспаление, снижая выраженность отека, отложение фибрина, проницаемость капилляров и миграцию фагоцитов к месту воспаления. Глюкокортикоиды подавляют экспрессию фактора роста эндотелия сосудов, а также предотвращают высвобождение простагландинов, часть из которых являются медиаторами кистозного макулярного отека [42, 43, 44].

Применение дексаметазона** в виде имплантата для интравитреального введения требует длительного регулярного мониторинга ВГД и назначения местной гипотензивной терапии при его повышении. Повторное введение имплантата возможно приблизительно через 4-6 месяцев в случае снижения остроты зрения и/или увеличения толщины сетчатки.

Противопоказания к введению интравитреального имплантата с дексаметазоном**:

– гиперчувствительность к активному или любому другому компоненту препарата;

– активная или предполагаемая глазная, или периорбитальная инфекция, включая большинство вирусных заболеваний роговицы и конъюнктивы, в том числе острый герпетический (herpes simplex), эпителиальный кератит (древовидный кератит), вакцинию, ветряную оспу, микобактериальные инфекции и грибковые заболевания;

– развитая стадия глаукомы с декомпенсацией внутриглазного давления (ВГД), не купирующейся медикаментозной терапией;

– возраст до 18 лет;

– афакия с разрывом задней капсулы хрусталика;

– наличие переднекамерной интраокулярной линзы, ирис-клипс интраокулярной линзы, заднекамерной интраокулярной линзы с транссклеральной фиксацией при одновременном наличии разрыва задней капсулы хрусталика.

С осторожностью введение интравитреального имплантата с дексаметазоном**:

– при герпетической инфекции глаза (herpes simplex) в анамнезе;

– беременность и период грудного вскармливания;

– у пациентов, принимающих антикоагулянты или антиагреганты.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Опыт применения интравитреального имплантата с дексаметазоном при беременности отсутствует, возможные риски неизвестны. Интравитреальный имплантат с дексаметазоном возможно применять при беременности в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При системном применении дексаметазон** экскретируется с грудным молоком. При местном применении, благодаря низкой системной абсорбции дексаметазона**, влияние интравитреального имплантата с дексаметазоном на детей, находящихся на грудном вскармливании, не ожидается. Однако ввиду отсутствия данных по экскреции препарата с грудным молоком, риск нельзя исключить полностью, поэтому при назначении интравитреального имплантата с дексаметазоном грудное вскармливание следует прекратить на время лечения.

Осложнения при применении интравитреального имплантата с дексаметазоном**:

- Со стороны органа зрения:

- Очень часто: повышение ВГД, катаракта, субконъюнктивальное кровоизлияние.

- Часто: офтальмогипертензия, субкапсулярная катаракта, кровоизлияние в стекловидное тело, снижение остроты зрения, зрительные нарушения (пятно, линия или затемнение), отслойка стекловидного тела, помутнения стекловидного тела (включая плавающие помутнения), блефарит, боль в глазу, фотопсия, отек конъюнктивы, конъюнктивальная гиперемия.

- Нечасто: некротический ретинит, эндофтальмит, глаукома, отслойка сетчатки, разрыв сетчатки, гипотония глаза, клеточная инфильтрация/опалесценция водянистой влаги передней камеры глаза, дискомфорт в глазу, зуд век, покраснение глаза.

- Общие нарушения и состояния, развивающиеся в месте введения:

- Нечасто: смещение имплантата, иногда сопровождающееся отеком роговицы, осложнение при введении имплантата, приводящее к повреждению тканей глаза (неправильное размещение имплантата).

После первого использования интравитреального имплантата с дексаметазоном, для оценки индивидуальной реакции пациента на препарат, необходимо контролировать состояние органа зрения каждые две недели. В остальных случаях целесообразно осуществлять контроль ВГД каждые 2—8 недель после инъекции. Полное офтальмологическое обследование (визометрия, офтальмотонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия и ОКТ) следует выполнить через 3 месяца после инъекции и повторять, если имеется ухудшение зрительных функций, а МО сохраняется. Повторное введение интравитреального имплантата с дексаметазоном обычно проводят через 3-4 месяца (в среднем 2-3 инъекции в год). Из обобщенных данных, собранных на сегодняшний день, известно, что лечебный эффект интравитреального имплантата дексаметазона** при ПОМО составляет в среднем 4 месяца, а интервалы при использовании схемы лечения «по необходимости» не превышают 6 месяцев [6].

Выбор препаратов в лечении ПОМО. Для первоначальной терапии макулярного отека может быть выбран любой из анти-VEGF препаратов (ранибизумаб**, афлиберцепт**, фарицимаб) [4, 6, 11] или дексаметазон** - интравитреальный имплантат [44]. Предпочтительный выбор анти-VEGF препаратов рекомендуется для пациентов с наличием в анамнезе офтальмогипертензии или некомпенсированной глаукомы или глаукомы, требующей комбинированной гипотензивной терапии, а также пациентам более молодого возраста.

Выбор дексаметазона** – интравитреального имплантата, в качестве препарата первой линии, рекомендуется пациентам с наличием кардиоваскулярных заболеваний, сопровождающихся ишемическими атаками (инсульт, инфаркт и преходящие нарушения кровообращения), при невозможности или нежелании пациента выполнять режим ежемесячных инъекций, при авитрии, артифакии (в случае использования в факичные глаза, пациент должен быть информирован о высоком риске развития катаракты), беременности (опыт применения дексаметазона** – интравитреального имплантата при беременности отсутствует, возможные риски неизвестны; дексаметазон** – интравитреальный имплантат возможно применять при беременности в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода).

Возможно его применение в раннем периоде при лечении постокклюзионного макулярного отека, развившегося в результате неинфекционного ретино- или нейроретиноваскулита (после полного общего и офтальмологического обследования, исключающего инфекционный процесс; см. КР «Увеиты неинфекционные»), а также при выраженном воспалительном компоненте в остром периоде ОВС и в случаях резистентности к терапии анти-VEGF препаратами [6].

Масштабных клинических исследований, посвященных изучению комбинированной терапии постокклюзионного макулярного отека, нет. При этом описано, что при недостаточной эффективности одного из анти-VEGF препаратов (после выполненных трех последовательных инъекций) возможно «переключение» на другой анти-VEGF препарат (чаще с препаратов ранибизумаб** и афлиберцепт** на фарицимаб), либо на дексаметазон** - интравитреальный имплантат [45]. Использование любого из перечисленных препаратов возможно в комбинации с лазерной коагуляцией сетчатки [6]. Использование интравитреального импланата с дексаметазоном** через 1 месяц после интравитреальной инъекции ранибизумаба** приводит к выраженному усилению лечебного эффекта [46]. А использование интравитреального импланатата с дексаметазоном** спустя 2 недели после интравитриальной инъекции ранибизумаба** приводит к увеличению интервала между инъекциями в среднем до 135,5±36,4 дня в течение 6 циклов лечения [47].

При интравитреальном введении лекарственных средств, препятствующих развитию новообразованию сосудов, или дексаметазона** в виде имплантата для интравитреального введения следует учитывать потенциальный риск осложнений, таких, как инфекционный и неинфекционный эндофтальмит, ятрогенная катаракта, гемофтальм, отслойка сетчатки и другие.

При использовании лекарственных средств, препятствующих новообразованию сосудов, или дексаметазона** в виде имплантата для интравитреального введения предупреждение снижения остроты зрения даже при отсутствии ее улучшения следует считать положительной динамикой по сравнению с естественным течением заболевания.

- Рекомендуется до и после интравитреального введения любого лекарственного средства инстилляции в конъюнктивальную полость глазных капель противомикробных средств (антисептики и дезинфицирующие средства) с целью профилактики инфекционных осложнений [48].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: продолжительность инстилляций противомикробных средств (антисептиков и дезинфицирующих средств) до и после интравитреального введения любого лекарственного средства устанавливает врач на основе комплексной оценки риска инфекционных осложнений, состояния глазной поверхности.

3.2.2 Витреоретинальная хирургия

- Рекомендуется микроинвазивная витрэктомия или витреошвартэктомия (в условиях операционной; под местной анестезией (с использованием глазных капель местных анестетиков), при необходимости с пара- или ретробульбарной инъекцией местноанестезирующих препаратов (при необходимости – с использованием сочетанной анестезии), в условиях медикаментозного мидриаза (с использованием антихолинергических средств и симпатомиметиков, кроме противоглаукомных препаратов (включая фиксированные комбинации)), после обработки кожи век, области вокруг глаз и глазной поверхности антисептиками и дезинфицирующими средствами (включая препараты йода), с использованием противомикробных и противовоспалительных препаратов, при необходимости с сопутствующими манипуляциями, включая тампонаду витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением), эндовитреальную замену перфторорганического соединения на силикон, эндовитреальное введение воздуха, силикона, мембранопилинг, эндолазеркоагуляцию, экстракцию хрусталика и/или факоэмульсификацию без или с имплантацией интраокулярной линзы, круговое или локальное эписклеральное пломбирование пациентам с пролиферативной ПОРП, осложненной организовавшимся гемофтальмом и/или тракционной отслойкой сетчатки с захватом области макулы и/или тракционно-регматогенной отслойкой сетчаткой и/или тракцией области макулы, а также при тракционном МО с целью восстановления нормальных анатомических соотношений, стабилизации или повышения корригированной остроты зрения [49, 50, 51].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии: витрэктомия способствует восстановлению нарушенного кровотока в окклюзированной вене, способствует улучшению обменных процессов между сетчаткой и стекловидным телом, приводит к увеличению транспорта кислорода к ишемизированным участкам сетчатки, увеличивает клиренс VEGF и цитокинов в полости стекловидного тела, что приводит к уменьшению МО. При этом увеличение количества кислорода может стимулировать развитие катаракты, а увеличение потока VEGF в переднюю камеру глаза может привести к неоваскуляризации радужки [6, 49]. В настоящее время нет масштабных клинических исследований, доказывающих эффективность и безопасность витрэктомии в острый период ОВС. В связи с этим указанную операцию рекомендуется выполнять в случае осложненного течения ПОРП [4, 6, 7, 50, 51]. В ходе микроинвазивной витрэктомии, при наличии показаний, могут быть выполнены мембранопилинг, ретинотомия, эндолазеркоагуляция сетчатки, эндодиатермокоагуляция, тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением), эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон и/или удаление перфторорганического или иного высокомолекулярного соединения из витреальной полости и иные манипуляции. Подготовка пациента к хирургическому вмешательству осуществляется совместно с врачом-терапевтом. При необходимости назначают прием (осмотр, консультацию) врача-кардиолога (при наличии патологии сердечно-сосудистой системы).

Врач, направляющий больного на витреальное вмешательство, должен обращать внимание на несколько моментов:

- степень выраженности патологических изменений - для прогнозирования функционального результата операции;

- при кровоизлиянии в стекловидное тело необходимо оценить выраженность геморрагии (небольшое кровоизлияние, не затрудняющее проведение лазерного лечения и не приводящее к инвалидизации, не является показанием к операции);

- адекватность ранее выполненной лазерной коагуляции сетчатки (кровоизлияния могут возникать по причине недостаточной коагуляции);

- острота зрения другого глаза (витреоретинальное вмешательство можно рекомендовать раньше при инвалидизации пациента из-за низкой остроты зрения на другом глазу);

- тяжесть общего заболевания, предполагаемая продолжительность жизни пациента, риск анестезии.

- Рекомендуется удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости (в условиях операционной; под местной анестезией с использованием глазных капель местных анестетиков, при необходимости с пара- или ретробульбарной инъекцией местных анестезирующих средств, при необходимости с использованием сочетанной анестезии; в условиях медикаментозного мидриаза (с использованием антихолинергических средств и симпатомиметиков, кроме противоглаукомных препаратов (включая фиксированные комбинации)), после обработки кожи век, области вокруг глаз и глазной поверхности, антисептиками и дезинфицирующими средствами (включая препараты йода) с использованием противомикробных и противовоспалительных препаратов, при необходимости с сопутствующими манипуляциями, включая повторную тампонаду витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением), эндовитреальную замену перфторорганического соединения на силикон, эндовитреальное введение воздуха, силикона, мембранопилинг, экстракцию хрусталика и/или факоэмульсификацию без или с имплантацией интраокулярной линзы, эндолазеркоагуляцию пациентам с ПОРП в отдаленном периоде после операции витрэктомии с целью предотвращения осложнений, связанных с чрезмерно длительной эндотампонадой силиконовым маслом [52, 53, 54].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии: продолжительность эндотампонады витреальной полости силиконовым маслом устанавливает врач на основе результатов динамического наблюдения пациента. Решение о необходимости повторной эндотампонады витреальной полости принимает врач на основе оценки состояния глаза пациента, риска рецидива кровоизлияния, отслойки сетчатки и др.

- Рекомендуется до и после витреоретинального хирургического вмешательства инстилляции в конъюнктивальную полость противомикробных препаратов (включая антибиотики, фторхинолоны и другие противомикробные препараты), противовоспалительных препаратов (включая кортикостероиды и нестероидные противовоспалительные препараты), противовоспалительные и противомикробные средства в комбинации, при необходимости субконъюнктивальные, и/или парабульбарные, и/или внутримышечные, и/или внутривенные инъекции антибактериальных препаратов или противомикробных препаратов системного действия (при отсутствии медицинских противопоказаний), включая антибактериальные препараты системного действия и кортикостероиды системного действия с целью профилактики послеоперационных осложнений [55, 56].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 3)

Комментарии: продолжительность инстилляций и инъекций лекарственных препаратов до и после витреоретинального хирургического вмешательства устанавливает врач на основе комплексной оценки клинической картины заболевания, особенностей течения операции и послеоперационного периода.

3.3 Лазерное лечение

- Рекомендуется проведение панретинальной лазерной коагуляции пациентам на стадии ПОРП в условиях медикаментозного мидриаза (с использованием антихолинергических средств и симпатомиметиков, кроме противоглаукомных препаратов (включая фиксированные комбинации)) всем пациентам при наличии ишемии сетчатки на периферии, превышающей 10 площадей ДЗН, в случае невозможности регулярного мониторинга пациента, с целью подавления экспрессии VEGF и профилактики развития неоваскуляризации, стабилизации или повышения максимальной корригированной остроты зрения (с использованием раствора местного анестетика), в том числе (при наличии МО) в сочетании с интравитреальными введениями средств, препятствующих новообразованию сосудов, или глюкокортикоида для местного применения (см. раздел «Хирургическое лечение») [4, 16, 23].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: стандартная панретинальная лазеркоагуляция обычно осуществляется за несколько сеансов. Сеансы панретинальной лазеркоагуляции могут проводиться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях при максимальном медикаментозном мидриазе [4].

- Рекомендуется панретинальная лазерная коагуляция на стадии пролиферативной ПОРП в условиях медикаментозного мидриаза (с использованием антихолинергических средств и симпатомиметиков, кроме противоглаукомных препаратов (включая фиксированные комбинации)) с целью подавления неоваскуляризации, стабилизации или повышения максимальной корригированной остроты зрения под местной анестезией (с использованием раствора местного анестетика) при наличии МО – возможно в сочетании с интравитреальным введением средства, препятствующего новообразованию сосудов (см. раздел «Хирургическое лечение») [4, 7, 57, 58].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: у панретинальной лазеркоагуляции сетчатки существуют определенные побочные эффекты. Поэтому этот метод лазерного лечения выполняется, как правило, тогда, когда уже имеются новообразованные сосуды, или риск их появления крайне высок. Вероятность развития слепоты при появлении новообразованных сосудов настолько высока, что оправдывает применение лазерного лечения, несмотря на побочные эффекты. Показанием к незамедлительному проведению панретинальной лазеркоагуляции является ПОРП в сочетании с факторами высокого риска снижения зрения:

- неоваскуляризацией сетчатки, размер которой превышает 1/2 площади ДЗН;

- неоваскуляризацией ДЗН, размер которой превышает 1/3 площади ДЗН;

- наличием витреальной или преретинальной геморрагии.

Панретинальную лазерную коагуляцию сетчатки обычно начинают с нижних отделов средней периферии, так как эти зоны могут стать недоступными в случае возникновения кровоизлияния в стекловидное тело. Далее лазерное воздействие продолжают, нанося коагуляты на всю поверхность средней периферии глазного дна от височных сосудистых аркад. При наличии ПОРП с неоваскуляризацией радужки и/или угла передней камеры глаза необходимо коагулировать также крайние периферические отделы сетчатки.

- Рекомендуется проведение фокальной лазерной коагуляции глазного дна в условиях медикаментозного мидриаза (с использованием антихолинергических средств и симпатомиметиков, кроме противоглаукомных препаратов (включая фиксированные комбинации)), под местной анестезией (с использованием раствора местного анестетика), возможно, в сочетании с интравитреальным введением средства, препятствующего новообразованию сосудов (см. раздел «Хирургическое лечение»), при наличии ПОМО на фоне окклюзии ветвей ЦВС с целью стабилизации или повышения корригированной остроты зрения [6, 11, 58, 59].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии: при наличии МО наибольший эффект от лазерного лечения (фокальной или по типу «решетки» лазерной коагуляции сетчатки) ожидается в случае исходной центральной толщины сетчатки не более 350 мкм. В остальных случаях лазерное лечение ПОМО существенно уступает по функциональному результату средствам, препятствующим новообразованию сосудов (ингибиторами ангиогенеза). В настоящее время фокальную ЛКС следует рассматривать только как лечение второй линии по отношении к фармакотерапии [6]. ЛКС по типу «решетки» наиболее эффективна при окклюзии ветви ЦВС, однако, в отдельных случаях, может применяться при хроническом макулярном отеке, резистентном к интравитреальному введению средств, препятствующих новообразованию сосудов, или глюкокортикоида для местного применения, на фоне окклюзии ЦВС.

- Рекомендуется проведение фокальной лазерной коагуляции глазного дна - ретинальных новообразованных сосудов, сохраняющих активность (несмотря на ранее проведенную панретинальную лазерную коагуляцию) в условиях медикаментозного мидриаза (с использованием антихолинергических средств и симпатомиметиков, кроме противоглаукомных препаратов (включая фиксированные комбинации)), под местной анестезией (с использованием раствора местного анестетика), возможно, в сочетании с интравитреальным введением средства, препятствующего новообразованию сосудов (при наличии ПОМО), с целью их прямого разрушения и стабилизации максимальной корригированной остроты зрения [6].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

3.4 Диетотерапия

- Не рекомендуется специальная диета при ОВС [60].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: питание должно быть частью терапевтического плана и должно быть направлено на коррекцию и профилактику основных факторов риска. Рекомендации по диетотерапии формируются врачом терапевтического профиля (терапевтом, или врачом общей практики, или эндокринологом) в рамках ведения основного заболевания.