аГнРГ | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона |

АМГ | антимюллеров гормон |

антГнРГ | антигонадотропин-рилизинг гормоны (антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона) |

ВБГ | внутрибрюшная гипертензия |

ВБД | внутрибрюшное давление |

ВРТ | вспомогательные репродуктивные технологии |

ОПП | острое почечное повреждение |

ОРДС | острый респираторный дистресс-синдром |

СГЯ | синдром гиперстимуляции яичников |

СПЯ | синдром поликистозных яичников |

ТВП | трансвагинальная пункция яичников |

ТЭО | тромбоэмболические осложнения |

УЗИ | ультразвуковое исследование |

ХГ | хорионический гонадотропин** |

Синдром гиперстимуляции яичников

Список сокращений

Термины и определения

Асцит – скопление жидкости в брюшной полости, с которым ассоциируется развитие полиорганной недостаточности (дисфункции).

Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) – постоянно или периодически регистрируемое патологическое повышение внутрибрюшного давления (ВБД) ≥12 мм рт.ст.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов), а также суррогатное материнство (определение в соответствие со ст.55 Федерального Закона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Дыхательная недостаточность – состояние организма, при котором либо не обеспечивается поддержание нормального газового состава артериальной крови, либо оно достигается за счет повышенной работы дыхания, приводящей к снижению функциональных возможностей организма.

Лапароцентез – лечебно-диагностическая хирургическая манипуляция, целью которой является выявление повреждения внутренних органов, удаление асцитической жидкости, введения лекарственных препаратов в брюшную полость.

Овариальная стимуляция/стимуляция яичников – фармакологическая терапия с целью индуцировать развитие фолликулов в яичниках.

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – остро возникающее диффузное воспалительное поражение паренхимы легких, развивающееся как неспецифическая реакция на различные повреждающие факторы и приводящее к формированию острой дыхательной недостаточности (как компонента полиорганной недостаточности) вследствие нарушения структуры легочной ткани и уменьшения массы аэрированной легочной ткани.

Полиорганная недостаточность – универсальный синдром критических состояний, вызванный чрезмерным неконтролируемым системным воспалением в ответ на сепсис, гиповолемический шок, тяжелую травму.

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) – чрезмерный системный ответ на стимуляцию яичников, характеризующийся широким спектром клинических и лабораторных проявлений. Может быть классифицирован как легкий, умеренный или тяжелый, в зависимости от степени напряженности асцита, увеличения яичников и дыхательных, гемодинамических и метаболических осложнений.

Спонтанный синдром гиперстимуляции яичников – состояние, развивающееся в результате активации продукции вазоактивных медиаторов яичниками на фоне беременности.

Острое почечное повреждение (ОПП) – нарушение функции почек со снижением процессов фильтрации и реабсорбции, приводящие к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена.

Синдром внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) – стойкое повышение ВБД ≥12 мм рт.ст. (с или без абдоминального перфузионного давления <60 мм рт.ст.), которое ассоциируется с манифестацией полиорганной недостаточности (дисфункции).

Торакоцентез – лечебно-диагностическая хирургическая манипуляция, целью которой является удаление плевральной жидкости или газа из плевральной полости.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группы заболеваний или состояний)

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) – чрезмерный системный ответ на стимуляцию яичников, характеризующийся широким спектром клинических и лабораторных проявлений. Может быть классифицирован как легкий, умеренный или тяжелый, в зависимости от степени напряженности асцита, увеличения яичников и дыхательных, гемодинамических и метаболических осложнений (1–5). Известны случаи развития СГЯ при наступлении спонтанной беременности (6,7).

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Пусковым фактором развития СГЯ является введение овуляторной дозы гонадотропина хорионического** (ХГ), запускающего патофизиологический каскад через сосудисто-эндотелиальный фактор роста на фоне дисбаланса его рецепторов первого и второго типов, а также активации ренин-ангиотензиновой системы. СГЯ может развиться сразу после трансвагинальной пункции яичников (ТВП), или и в течение последующих 10 дней на фоне наступившей беременности (1,4,5,8–12). В некоторых случаях СГЯ может развиваться после овариальной стимуляции кломифеном** (13). Патофизиологические механизмы спонтанно возникшего во время беременности СГЯ, а также семейные повторяющиеся эпизоды этого синдрома при последующих беременностях, не связанных с овариальной стимуляцией, обусловлены полиморфизмом генов, кодирующих рецепторы фолликулостимулирующего гормона и тиреотропного гормонов (6,7,14–17).

СГЯ представляет собой системный асептический воспалительный ответ эндотелия сосудов на высокие концентрации половых стероидных гормонов в плазме крови, сопровождающийся генерализованным повреждением эндотелия и выраженной сосудистой проницаемостью, что приводит к массивному выходу жидкости, богатой протеинами, в интерстиций и формированию асцита, гидроторакса и анасарки. Прогрессирующий асцит способствует росту ВБД и дальнейшему смещению диафрагмы, что вызывает кардиальную компрессию, рост плеврального и внутригрудного давления, снижение кровотока в нижней полой вене и венозного возврата (18). Для СГЯ характерен гипердинамический тип гемодинамики, проявляющийся артериальной гипотензией, увеличением сердечного выброса, снижением периферического сосудистого сопротивления, повышением активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон и симпатической нервной системы (5), (19).

Нарушение мочевыделительной функции почек происходит вследствие снижения объема циркулирующей крови и повышения ВБД с компрессией паренхимы почек, снижением ренального кровотока, возрастанием преренальной азотемии, уменьшением мочеотделения вплоть до олиго-анурии, и развитием ОПП (20,21).

Респираторные нарушения сопровождают тяжелый СГЯ и обусловлены плевральным выпотом и ограничением подвижности диафрагмы из-за повышения ВБД. Выпот может быть двухсторонним или односторонним (чаще справа) и возникает на фоне асцита. Механизм формирования выпота связывают со способностью асцитической жидкости проникать в правую плевральную полость по ходу грудного лимфатического протока, следующего в средостение через аортальную щель диафрагмы (22,23).

У пациенток с СГЯ в сыворотке крови, фолликулярной жидкости и перитонеальном транссудате выявляются высокие концентрации провоспалительных цитокинов, под действием которых происходит системная активация процессов коагуляции, что обуславливает высокий риск тромбоэмболических осложнений (ТЭО) (19,24).

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Эпидемиологическая оценка СГЯ затруднена в связи с отсутствием единой классификации синдрома. Частота СГЯ в настоящее время низкая, что связано с правильной оценкой факторов риска и выбором триггера финального созревания ооцитов. Заболеваемость тяжелой формой СГЯ составляет от 2% (25) до 9% (26). По последним данным, тяжелые формы синдрома, требующие госпитализации в стационар, встречаются в 1% случаев, и ассоциированы с назначением ХГ** в качестве триггера финального созревания ооцитов (27). По данным Регистра РАРЧ в РФ за 2021 год было зарегистрировано 88 954 циклов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с собственными ооцитами и 429 случаев СГЯ, потребовавших госпитализации (2020 г. – 462 случая), что в расчете на число начатых циклов составило 0,3% (в 2020 и 2021 гг.) (28).

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

N98.1 Гиперстимуляция яичников.

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

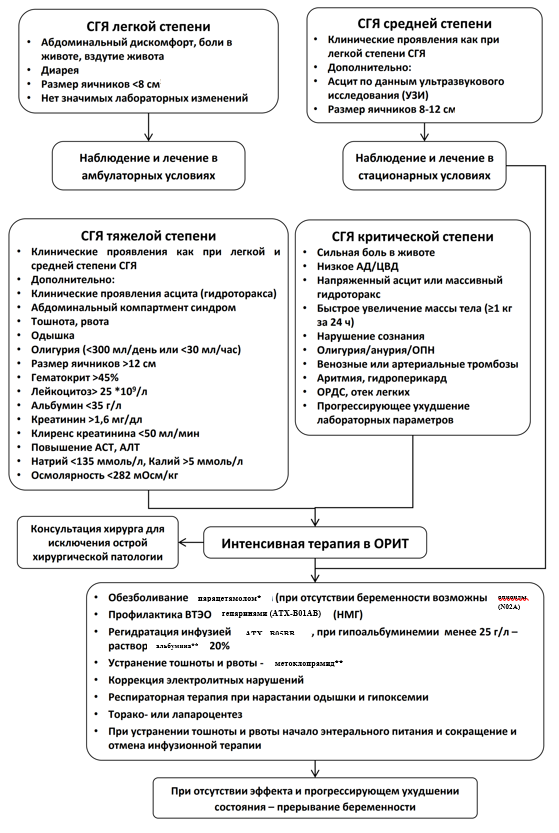

Классификация СГЯ по степени тяжести (23), (29)

Тяжесть | Симптомы |

СГЯ легкой степени | Абдоминальный дискомфорт, боли в животе, вздутие живота Диарея Максимальный диаметр яичников <8 см Нет значимых лабораторных изменений |

СГЯ средней степени | Клинические проявления как при легкой степени СГЯ Дополнительно: Асцит по данным ультразвукового исследования (УЗИ) Максимальный диаметр яичников 8-12 см |

СГЯ тяжелой степени | Клинические проявления как при легкой и средней степени СГЯ Дополнительно: Клинические проявления асцита (гидроторакса) Абдоминальный компартмент синдром Тошнота, рвота Одышка Олигурия (<300 мл/день или <30 мл/час) Максимальный диаметр яичников >12 см Гематокрит >45% Лейкоцитоз> 25*109/л Альбумин <35 г/л Креатинин >1,6 мг/дл Клиренс креатинина <50 мл/мин Повышение аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы выше нормативных значений Натрий <135 ммоль/л Калий >5 ммоль/л Осмолярность <282 мOсм/кг |

СГЯ критической степени | Сильная боль в животе Низкое артериальное давление/центральное венозное давление Напряженный асцит или массивный гидроторакс Быстрое увеличение массы тела (≥1 кг за 24 часа) Нарушение сознания Олигурия/анурия/острое почечное повреждение ТЭО (венозные или артериальные тромбозы) Аритмия, гидроперикард ОРДС, отек легких Прогрессирующее ухудшение лабораторных параметров |

Размер яичников может не соответствовать степени тяжести СГЯ при ТВП вследствие аспирации фолликулов. Если имеются признаки тяжелой или критической степеней тяжести СГЯ, женщины должны быть отнесены к этой категории независимо от размеров яичников.

Классификация СГЯ по времени возникновения (29)

- Ранний СГЯ развивается в течение первых 7 дней после ТВП (первые 9 дней после введения ХГ** в качестве триггера финального созревания ооцитов) и ассоциируется с избыточным ответом яичников на овариальную стимуляцию.

- Поздний СГЯ возникает через 8 и более дней после ТВП (10 и более дней после введения ХГ** в качестве триггера финального созревания ооцитов) и связан с выработкой эндогенного ХГ на фоне наступившей беременности.

Если беременность в цикле ВРТ не наступает, симптомы СГЯ при любой степени его выраженности исчезают с наступлением менструации. Поздний СГЯ протекает более тяжело, длится до 7-10 недель беременности с волнообразным усилением и ослаблением симптоматики.

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Степень тяжести СГЯ связана с выраженностью гемодинамических нарушений, обуславливающих клиническую картину и отражающих выраженность сосудистой проницаемости.

Начало развития СГЯ может быть как постепенным с нарастанием клинической симптоматики, так и внезапным – «острым», при котором в течение нескольких часов или более короткого времени происходит резкое перераспределение жидкости в организме с формированием асцита, сопровождающееся гемодинамическими нарушениями.

Типичными клиническими симптомами СГЯ являются асцит с ВБГ (30–32), олиго/анурия с развитием ОПП в тяжелых и критических случаях (20,21), респираторные нарушения на фоне гидроторакса (22,23), желтуха на фоне дисфункции печени (23,33).

Лихорадка сопровождает течение СГЯ у 80% пациенток с тяжёлой формой синдрома, при этом в 20% случаев повышение температуры возникает на фоне инфекции мочевыводящих путей, 3,8% – в связи с пневмонией, 3,3% – с инфекцией верхних дыхательных путей, 2,0% – с флебитом в месте постановки катетера, 1,0% – с воспалением подкожно-жировой клетчатки в месте пункции брюшной стенки для лапароцентеза, 1,0% – с инфекцией послеоперационной раны, 0,5% – с абсцессом ягодицы в месте внутримышечных инъекций прогестерона. Лихорадка неинфекционного генеза у каждой второй больной с СГЯ связана с эндогенными пирогенными механизмами. Описаны единичные случаи сепсиса при тяжёлом течении СГЯ (22,23,34,35).

Для СГЯ характерен высокий риск ТЭО. Дополнительными факторами риска являются: ранее перенесенные венозные ТЭО, наличие тромбофилий высокого риска (дефицит антитромбина, протеина С и S, гомозиготная мутация фактора V Лейдена, гомозиготная мутация протромбина G20210A, антифосфолипидный синдром), гиперэстрогенемия, ограничение двигательной активности (36–41). Клинико-лабораторные симптомы, указывающие на высокий риск ТЭО при СГЯ: головная боль, рассеянность внимания, мелькание мушек перед глазами, шум в ушах, отеки с локализацией в области шеи и верхних конечностей, показатели гематокрита >55%, лейкоцитоз >25*109/л, тромбоцитоз >350х103/мкл. В 84% тромбозы происходят на фоне беременности. В 75% случаев диагностируют тромбообразование в венозном русле с преимущественной локализацией в сосудах верхней конечности, шеи и головы. Может развиться спонтанный артериальный тромбоз с локализацией в сосудах головного мозга. Реже образуются тромбы в бедренных, подколенных, сонных, подключичных, подвздошных, локтевых, брыжеечных артериях и аорте. Частота развития эмболии легочной артерии у пациенток с СГЯ и тромбозом глубоких вен нижних конечностей составляет 29%, в то время как у женщин с СГЯ и артериальным тромбозом риск этого осложнения колеблется от 4% до 8% (36–41).

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

*Рекомендации относятся ко всем пациенткам с СГЯ, если не указано иное.

Критерии установления диагноза: СГЯ диагностируют при развитии асцита (и/или гидроторакса), увеличения в объеме яичников (>6 см3) на фоне овариальной стимуляции.

2.1 Жалобы и анамнез

- Рекомендовано оценить наличие жалоб на: слабость и головокружение, прибавку массы тела, вздутие живота или боли в животе, тошноту или рвоту, сухость во рту, задержку стула или диарею, одышку или сухой кашель, снижение количества выделяемой мочи, отеки наружных половых органов, брюшной стенки, верхних и нижних конечностей, у всех пациенток после овариальной стимуляции и введения триггера финального созревания ооцитов с целью своевременной диагностики СГЯ (1,8,23,29).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано при наблюдении в амбулаторных условиях пациенток с СГЯ легкой степени своевременно оценивать признаки нарастания степени тяжести СГЯ: увеличение массы тела и объема живота, усиление болевых ощущений, появление одышки, тахикардии, гипотензии, уменьшение мочеотделения (<1000 мл/сутки) с целью своевременной госпитализации пациентки (1), (12).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

2.2 Физикальное обследование

- Рекомендованы: (1) визуальный осмотр терапевтический, (2) пальпация терапевтическая, (3) перкуссия терапевтическая, (4) аускультация терапевтическая, (5) исследование пульса, (6) измерение частоты дыхания, (7) измерение артериального давления на периферических артериях, с целью диагностики и оценки степени тяжести СГЯ, и исключения обострения хронических соматических заболеваний и острой хирургической патологии (1,8,29,42).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: На фоне СГЯ повышается риск обострения хронических соматических заболеваний, например, хронического пиелонефрита, язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки. Также необходимо исключить острую хирургическую патологию, например, острый аппендицит (5,23).

- Рекомендовано измерить массу тела, рост и индекс массы тела с целью назначения правильных дозировок лекарственных препаратов (1,8,29,42).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендована термометрия общая с целью выявления/исключения гнойно-септических осложнений (1,8,29,42).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендован визуальный осмотр наружных половых органов с целью оценки наличия отеков (1,8,29,42).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 3).

- Рекомендован осмотр шейки матки в зеркалах с целью оценки состояния шейки матки и выделений из половых путей (1,8,29,42).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Кровяные выделения из половых путей возможны при СГЯ на фоне беременности и угрозе ее прерывания, а также при внематочной беременности.

- Не рекомендовано бимануальное влагалищное исследование в виду его не информативности и небезопасности в связи с большими размерами яичников и их возможной травмы во время осмотра (43), (44).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

2.3 Лабораторные диагностические исследования

- Рекомендован общий (клинический) анализ крови с целью оценки степени тяжести СГЯ (1,8,23,29,42).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Кратность исследования определяется тяжестью СГЯ: при СГЯ легкой и среднетяжелой степени – 1 раз в 7 дней до выздоровления, при СГЯ тяжелой и критической степени – ежедневно до нормализации показателей гематокрита (<40%), затем 1 раз в 7 дней до выздоровления. Гематокрит >40% ассоциирован со средней степенью тяжести СГЯ, >45% – с тяжелой степенью СГЯ, >55% – с критическим СГЯ и высоким риском ТЭО. Лейкоцитоз >12*109/л отражает выраженность системной воспалительной реакции. В некоторых случаях может достигать 50*109/л без сдвига лейкоцитарной формулы влево. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево связан с нарастанием воспалительной реакции, обусловленной обострением хронических заболеваний (например, пиелонефрита), активацией условно-патогенной микрофлоры с развитием пневмонии или присоединением осложнений, требующих хирургического вмешательства (перекрут придатков матки, острый аппендицит, пельвиоперитонит, перитонит) (1,8,22,29). Уровень тромбоцитов 500*103/мкл-600*103/мкл сопряжен с высоким риском ТЭО (23).

- Рекомендован анализ крови биохимический общетерапевтический с целью оценки метаболических и электролитных нарушений (8,9,23).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Кратность исследования – 1 раз в 5 дней до выздоровления. Биохимический анализ крови включает определение уровня общего белка, альбумина, свободного и связанного билирубина, глюкозы, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, мочевина, креатинин, натрий, калий. Для СГЯ характерны гипопротеинемия и гипоальбуминемия, повышенные концентрации мочевины и креатинина, гипонатриемия и гиперкалиемия, повышенные ферменты печени. При наличии электролитных нарушений – исследование уровня натрия и калия в крови следует проводить ежедневно до нормализации показателей. При наличии олигурии/анурии исследование уровня мочевины и креатинина в крови также следует проводить ежедневно до нормализации показателей и разрешения олигурии/анурии.

- Рекомендована коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) с целью оценки риска ТЭО (45), (46).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 3).

Комментарий: Кратность исследования – 1 раз в 5-7 дней до выздоровления. Коагулограмма включает определение в крови активированного частичного тромбоплатинового времени, уровня фибриногена, протромбинового (тромбопластинового) времени и международного нормализованного отношения (МНО).

- Рекомендовано однократное определение уровня ХГ (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови с целью диагностики беременности (43).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Возможно повторное определение уровня ХГ (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови при подозрении на внематочную или неразвивающуюся беременность.

- Рекомендован общий (клинический) анализ мочи с целью определения и выраженности протеинурии (43).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Кратность исследования – 1 раз в 7 дней.

- Рекомендовано исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови с целью оценки выраженности воспалительной реакции (23).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Кратность исследования – 1 раз в 7 дней, при повышении температуры тела до ≥38оС – 1 раз в 3 дня.

- При тяжелой и критической степени СГЯ рекомендовано исследование уровня прокальцитонина в крови с целью оценки выраженности системного воспалительного ответа (35).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Кратность исследования – 1 раз в 5 дней. Повышенный уровень прокальцитонина определяется у 50% больных с тяжелой степенью СГЯ в диапазоне 0,5-2,0 нг/мл при лейкоцитозе >12*109/л.

- При тяжелой и критической степени СГЯ рекомендовано исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови с целью оценки и своевременной коррекции ее нарушения (8,9,23).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Кратность исследования – ежедневно до нормализации показателей.

- При повышения температуры тела ≥38оС рекомендовано микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены (с применением автоматизированного посева) с целью выявления бессимптомной бактериурии (35).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- При наличии признаков гнойно-воспалительных осложнений рекомендовано микробиологическое (культуральное) исследование мочи, мокроты, абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (23).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- При подозрении на спонтанный бактериальный перитонит рекомендовано микробиологическое (культуральное) исследование на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы перитонеальной жидкости (23), (47).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- После удаления асцитической жидкости через сутки, а затем – ежедневно до разрешения асцита, рекомендовано исследование уровня общего белка и альбумина в крови с целью своевременной коррекции гипопротеинемии (29).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Не рекомендовано исследование уровня антигена аденогенных раков СА125 в крови с целью определения степени тяжести СГЯ (48), (49).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 3).

Комментарий: Уровень СА125 достигает максимальных значений (>5000 ЕД/мл) ко 2-й неделе развития СГЯ, когда яичники имеют максимальный объем. При наступлении беременности повышеный уровень СА125 сохраняется до 2-й половины беременности и далее снижается до нормальных значений (44).

- Не рекомендовано биохимическое исследование асцитической жидкости с целью диагностики и оценки степени тяжести СГЯ (22).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Асцитическая жидкость характеризуется высоким содержанием белка и альбумина, низким числом лейкоцитов, сравнительно высоким числом эритроцитов, высокой концентрацией всех провоспалительных цитокинов, С-реактивного белка.

2.4 Инструментальные диагностические исследования

- Рекомендовано УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) с целью определения размера матки и яичников, наличия кист, наличия свободной жидкости в полости малого таза, наличия плодного яйца в полости матки (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано: Кратность исследования определяется по состоянию пациентки и тяжести СГЯ.

- Рекомендовано УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и УЗИ почек с целью оценки наличия в брюшной полости свободной жидкости, размеров и структуры печени, состояния желчного пузыря, чашечно-лоханочного комплекса (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Кратность исследования определяется по состоянию пациентки и тяжести СГЯ. При нарастании клинических признаков асцита оценку количества жидкости в брюшной полости следует проводить незамедлительно с целью определения показаний к ее удалению.

- Рекомендовано УЗИ плевральной полости с целью оценки наличия свободной жидкости (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Кратность исследования определяется по состоянию пациентки и тяжести СГЯ. При наличии одышки, появлении сухого кашля следует проводить исследование 1 раз в 3 дня. При нарастании клинических симптомов оценку количества жидкости следует проводить незамедлительно с целью определения показаний к ее удалению.

- Рекомендована регистрация электрокардиограммы с целью оценки ритма сердца и изменений миокарда на фоне метаболических и электролитных нарушений (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендована эхокардиография при гемодинамических нарушениях, сопровождающих тяжелый и критический СГЯ, с целью оценки фракции выброса, конечного диастолического объема, наличия свободной жидкости в перикардиальной полости (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендована рентгенография легких при подозрении на ОРДС и тромбоэмболию легочной артерии с учетом возможности наличия беременности раннего срока (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- При тяжелой и критической степени СГЯ рекомендован непрямой метод оценки степени тяжести ВБГ по уровню ВБД согласно Приложению Г1 (32).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

2.5 Иные диагностические исследования

- Рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с целью проведения дифференциальной диагностики с соматическими заболеваниями, имеющими сходную симптоматику (50).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-хирурга с целью исключения острой хирургической патологии (51).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга при подозрении на ТЭО с целью его исключения (50).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендован прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга при наличии выраженного гидроторакса с целью решения вопроса о выполнении пункции плевральной полости (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- При среднетяжелой, тяжелой и критической степени СГЯ рекомендован осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом с целью определения тактики лечения (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- При тяжелой и критической степени СГЯ рекомендовано суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом с целью своевременным оказанием реанимационной помощи при необходимости ее оказания (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

*Рекомендации относятся ко всем пациенткам с СГЯ, если не указано иное.

3.1. Немедикаментозные методы лечения

- При легкой степени СГЯ и наблюдении в амбулаторных условиях рекомендовано информировать пациентку о необходимости самостоятельного ежедневного мониторинга баланса жидкости на основании измерения массы тела, диуреза и количества выпитой жидкости с целью своевременной диагностики олигурии (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Пациентки должны быть информированы о необходимости ежедневного мониторинга баланса жидкости. Мочеотделение <1000 мл в сутки требует повторной оценки тяжести состояния СГЯ и решения вопроса о госпитализации в стационар.

- При легкой степени СГЯ и наблюдении в амбулаторных условиях рекомендовано информировать пациентку о необходимости ограничения физической активности с целью соблюдения лечебно-охранительного режима (52).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- При легкой степени СГЯ и наблюдении в амбулаторных условиях рекомендовано информировать пациентку о необходимости потребления жидкости не менее 1 л в день с целью нормализации водно-электролитного баланса (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- При легкой степени СГЯ и наблюдении в амбулаторных условиях рекомендовано информировать пациентку о необходимости потребления пищи, богатой белком, с целью профилактики и устранения гипопротеинемии (1,8,9).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано ношение эластического компрессионного трикотажа на нижние конечности с целью профилактики ТЭО (53).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- При тяжелой и критической степени СГЯ рекомендована нутритивная поддержка стандартными сбалансированными смесями (54), (55), (56), (57).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Общая калорийность пищи должна покрывать потребление белка в количестве 1,2-1,5 г/кг/сутки. Количество углеводов должно полностью соответствовать количеству усвоения белка. К обязательным компонентам нутритивной поддержки относят минералы, водо- и жирорастворимые витамины, которые также рекомендуются для ежедневного применения (57).

3.2. Медикаментозные методы лечения

- При СГЯ, требующего стационарного лечения (см. Приложение Б), рекомендовано внутривенное введение 0,9% раствора натрия хлорида** с целью нормализации водно-электролитного баланса (22,23), (58), (59).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: В настоящее время убедительные данные о преимуществах какого-либо раствора, влияющего на водно-электролитный баланс (кристаллоидов), отсутствуют, не только в лечении СГЯ, но и при других критических состояниях (60), (61), (62), (63). Выбор раствора определяется электролитным дисбалансом. При гипонатриемии (натрий <135 ммоль/л) предпочтителен 0,9% раствор натрия хлорида**. Объем инфузионной терапии должен находиться в прямой зависимости от степени гиповолемии и явных (объем асцита, гидроторакса, рвота, диурез) или скрытых (невозможность приема жидкости энтерально) потерь жидкости. В то же время большой объем вводимой жидкости и агрессивная инфузионная терапия провоцирует нарастание полисерозитов и может способствовать прогрессированию ВБГ (29,32,64,65). После стабилизации гемодинамики, нормализации коллоидно-онкотического давления плазмы и электролитных расстройств, восстановления мочеотделения уже в первые часы (сутки) после госпитализации следует сократить объем внутривенно вводимой жидкости и начать энтеральный прием жидкости и нутритивную поддержку (8,22,23,29,57).

- При СГЯ, требующего стационарного лечения, при выраженной гемоконцентрации (гематокрит >45%), гипоальбуминемии (альбумин <25 г/л) или при выраженном асците с повышенным ВБД, рекомендовано внутривенное введение 20% раствора альбумина человека** в дозе 2-4 мл/кг в качестве плазмозамещающего средства (66), (23).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Режим дозирования альбумина человека** зависит от сопутствующих факторов и осложнений (23,24,30,52). Рутинное применение альбумина человека** для коррекции гипоальбуминении не рекомендовано. Абсолютными показаниями для назначения альбумина человека** является наличие асцита и гипоальбуминемия (<25 г/л). Целесообразность введения альбумина человека** для коррекции гиповолемии у больных в критическом состоянии остается нерешенным вопросом (67).

- При наличии болевого синдрома с целью ее уменьшения рекомендовано назначить парацетамол** (8,23,29).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Сильная боль может явиться симптомом других острых заболеваний: перекрута и разрыва яичника, внематочной беременности, острого аппендицита, инфекции органов малого таза, что определяет необходимость консультации врача-хирурга. Использование других анальгетиков и антипиретиков не рекомендовано в связи с противопоказанием к назначению во время беременности (5,8,23,29).

- При наличии тошноты и рвоты с целью их купирования рекомендовано назначить метоклопрамид** с целью их купирования (68).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Метоклопрамид** не противопоказан к применению во время беременности согласно инструкции к препарату.

- Не рекомендован #гидроксиэтилкрахмал** с целью лечения СГЯ (66), (69).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Не рекомендован #декстран** с целью лечения СГЯ в связи с риском развития ОРДС (22,23).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Не рекомендованы диуретики с целью уменьшения асцита в связи с риском дегидратации и ТЭО (8,22,23,29).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Назначение диуретиков возможно при сохранении олигурии только после адекватного восполнения объема циркулирующей крови при, уровне гематокрита <38% и при отсутствии напряженного асцита (8,22,23,29).

- Пациенткам с высоким риском СГЯ после ТВП и при развитии СГЯ рекомендовано назначить гепарин натрия**, или эноксапарин натрия**, или надропарин кальция, или далтепарин натрия в профилактических дозах с целью профилактики ТЭО (70), (71), (72), (73), (39).

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 3).

Комментарии: Продолжительность тромбопрофилактики индивидуальна и определяется показателями коагулограммы, факторами риска и наступлением беременности.

- При риске возникновения вторичной инфекции, особенно у больных в критическом состоянии, при нестабильной гемодинамике, при повторном повышении температуры тела ≥38oC рекомендована антибактериальная терапия (34), (44), (74).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Продолжительность антибиотикотерапии индивидуальна и определяется чувствительностью возбудителей и наступлением беременности. Эмпирические антибиотики должны иметь широкий спектр действия против наиболее часто встречающихся бактерий в этой популяции, включая E. coli, K. pneumonia, P. aeruginosa, P. mirabilis и P. vulgaris. Начальная схема включает цефалоспорины 3-го (J01DDD) или 4-го поколения (J01DE) в сочетании с метронидазолом**. Коррекцию антибактериальной терапии следует проводить через 48-72 часа после начала лечения при отсутствии улучшения клинико-лабораторных показателей, свидетельствующих о положительной динамике в течение заболевания и/или резистентности возбудителя к проводимой терапии (23), (75).

- При спонтанном бактериальном перитоните рекомендовано назначение эмпирической антибактериальной терапии до получения результатов микробиологического (культурального) исследования (47).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Эмпирическую антибактериальную терапию следует начинать сразу же после постановки диагноза спонтанный бактериальный перитонит. Наиболее распространенными возбудителями являются грамотрицательные аэробные бактерии (например – E.coli) антибиотиками первой линии цефотаксим** 2 г каждые 12 часов внутривенно (может быть использован цефтриаксон**, цефтазидим**).

3.3. Хирургические методы лечения

- Рекомендовано удаление асцитической жидкости (дренирование брюшной полости под контролем УЗИ трансабдоминальнным или трансвагинальным доступом) и/или торакоцентез под контролем УЗИ при нарастании асцита и/или гидроторакса, олигурии на фоне асцита/гидроторакса, несмотря на адекватную инфузионную терапию с целью снижения ВБД и почечного сосудистого сопротивления (8), (21,23,29,32,76), (59) (Приложение Г2).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

- Рекомендовано прерывание беременности при СГЯ критической степени с целью спасения жизни пациентки (5,8,23,29).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано хирургические лечение острой хирургической патологии: перекрута придатков матки, разрыва кисты яичника, кровотечения из кисты яичника, внематочной беременности с целью спасения жизни пациентки (8,29).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: При перекруте придатков рекомендуется минимально инвазивный хирургический подход с деторсией и сохранением яичника. Удаление придатков матки проводится только когда овариэктомия неизбежна, например, при выраженном некрозе яичника. Овариопексию можно рассматривать в ситуациях, когда связка яичника врожденно длинная, у пациентов с повторным перекрутом, или, когда не удается найти очевидную причину перекрута придатков (77), (78).

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Не применимо.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

- С целью правильного назначения схемы овариальной стимуляции и триггера финального созревания ооцитов пациенткам в программах ВРТ рекомендовано проводить оценку факторов риска СГЯ: возраста <35 лет, наличия синдрома поликистозных яичников (СПЯ), уровня антимюллерова гормона >3,4 нг/мл, количества антральных фолликулов >24 в обоих яичниках, указания на СГЯ в предыдущих циклах овариальной стимуляции, индекса массы тела <18 кг/м2 (1), (8).

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1).

Комментарии: Пациенток с избыточным овариальным резервом и/или СПЯ необходимо информировать о том, что у них высокий риск СГЯ.

- Рекомендовано назначить протокол овариальной стимуляции с антигонадотропин-рилизинг гормонами (антагонистами гонадотропин-рилизинг гормона) (антГнРГ) (ганиреликс**, цетрореликс**) пациенткам с избыточным овариальным резервом с целью профилактики СГЯ (8), (79), (80), (81).

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1).

- Рекомендовано при овариальной стимуляции назначить низкие стартовые дозы гонадотропинов (фоллитропин альфа**, фоллитропин бета, урофоллитропин, фоллитропин дельта, менотропины) пациенткам с избыточным овариальным резервом с целью профилактики СГЯ (82).

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1).

- Не рекомендовано останавливать введение гонадотропинов в течение 2-4 дней (метод costing – выжидательная тактика) до назначения триггера финального созревания ооцитов у пациенток с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию с целью профилактики СГЯ (1), (8).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано назначить аналоги гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ) (бусерелин**, трипторелин**) в качестве триггера финального созревания ооцитов при овариальной стимуляции у пациенток с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию с целью профилактики СГЯ (8), (83), (84).

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарий: Чрезмерный ответ яичников на стимуляцию характеризуется наличием >18 фолликулов размером ≥11 мм на день введения триггера финального созревания ооцитов и/или >18 ооцитов, полученных при ТВП (8), (83), (84), (85).

- Не рекомендовано использовать более низкую дозу триггера финального созревания ооцитов, содержащего только ХГ**, с целью профилактики СГЯ (1), (8).

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

- Не рекомендована замена ХГ** хориогонадотропином альфа в качестве триггера финального созревания ооцитов с целью профилактики СГЯ (1), (86).

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1).

- Рекомендовано после овариальной стимуляции учесть количество фолликулов диаметром >12 мм при УЗИ матки и придатков и количество полученных ооцитов при ТВП с целью своевременной диагностики СГЯ (1,8,23,29).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Рекомендовано отменить перенос эмбриона и провести криоконсервацию эмбрионов при их наличии в данном цикле овариальной стимуляции (провести сегментацию цикла) пациенткам с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию с целью профилактики СГЯ (8).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: После ТВП возможно назначить антГнРГ (ганиреликс**, цетрореликс**) со дня ТВП в течение 5-8 дней в дозе 0,25 мг/сутки подкожно либо 0,5-0,75 однократно в день ТВП (в течение 2-х часов после ТВП) при чрезмерном ответе яичников на овариальную стимуляцию и сегментации цикла с целью профилактики СГЯ (87), (88), хотя данная рекомендация имеет спорную эффективность (89). Применение #летрозола для профилактики СГЯ еще не получило официального признания, однако его назначение в дозе 7,5 мг ежедневно в течение 5 дней со дня ТВП снижает риск СГЯ у пациенток группы риска СГЯ (90), (91), (92).

- Не рекомендовано назначать #каберголин с целью профилактики СГЯ при использовании аГнРГ (триптореллин**, бусерелин**) в качестве триггера финального созревания ооцитов (8).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: #Каберголин с целью профилактики СГЯ может быть назначен в протоколе овариальной стимуляции с триггером ХГ при чрезмерном ответе яичников в дозе 0,5 мг в сутки внутрь течение 5-8 дней со дня введения триггера финального созревания ооцитов или со следующего дня после ТВП (93).

- Не рекомендовано назначать #кальция глюконата** с целью профилактики СГЯ при использовании аГнРГ (триптореллин**, бусерелин**) в качестве триггера финального созревания ооцитов (94).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: #Кальция глюконат** с целью профилактики СГЯ может быть назначен в протоколе овариальной стимуляции с триггером ХГ при чрезмерном ответе яичников в течение 3-х дней внутривенно капельно 1 раз в сутки в дозе 10 мл 10% раствора на 200 мл раствора натрия хлорида** (95).

- Не рекомендовано исследование уровня общего эстрадиола в крови с целью определения риска СГЯ (96).

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 1).

- Не рекомендовано с целью профилактики СГЯ перед протоколом овариальной стимуляции назначать адьювантную терапию гормональными контрацептивами системного действия, содержащими гестагены и эстрогены, #эстрадиолом валератом, #эстрадиолом, #прогестероном**, #дидрогестероном** (97).

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 1).

- Не рекомендовано назначать #метформин** пациенткам с СПЯ в протоколах с антГнРГ с целью профилактики СГЯ (8), (98).

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств -1).

Комментарий: #Метформин** значительно снижает риск СГЯ в протоколах с аГнРГ, но при этом увеличивает риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта почти в 3 раза. В протоколах с антГнРГ #метформин** не снижает риск СГЯ (8), (98).

- Не рекомендовано назначать глюкокортикоиды или #мифепристон с целью профилактики СГЯ (8), (99), (100).

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств - 2).

- Не рекомендовано назначать #ацетилсалициловую кислоту** с целью профилактики СГЯ (8).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Не рекомендовано назначать #альбумин человека**, #гидроксиэтилкрахмал** или #маннитол** с целью профилактики СГЯ (8), (101), (102), (66).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

6. Организация оказания медицинской помощи

Лечение пациенток с СГЯ легкой степени проводится в амбулаторных условиях с динамическим наблюдением.

Лечение пациенток с СГЯ средней степени тяжести, тяжелой и критической степени тяжести проводится в стационарных условиях.

Ввиду выраженного полиморфизма клинической симптоматики СГЯ и вероятности быстрого ухудшения состояния пациентки, госпитализацию целесообразно осуществлять в профильные отделения, имеющие опыт ведения таких пациенток, доступность междисциплинарного подхода и обладающие необходимым перечнем лекарственных препаратов.

Лечение должны проводить врачи, обладающие клиническим опытом ведения данного контингента больных, так как клиническая картина СГЯ имеет выраженный полиморфизм клинических и лабораторных симптомов, может очень быстро меняться в сторону утяжеления состояния пациентки. Решение о тактике ведения должно приниматься быстро с минимальной вероятностью ошибок.

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

Не применимо.

Критерии оценки качества медицинской помощи

№ | Критерии качества профилактики СГЯ | Оценка выполнения |

|---|---|---|

1 | Проведена оценка факторов риска синдрома гиперстимуляции яичников | Да/Нет |

3 | Пациентке с избыточным овариальным резервом назначен протокол овариальной стимуляции с антигонадотропин-рилизинг гормонами (ганиреликс**, цетрореликс**) | Да/Нет |

4 | Пациентке с избыточным овариальным резервом при овариальной стимуляции назначены низкие стартовые дозы гонадотропинов (G03GA) | Да/Нет |

5 | Пациентке с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию в качестве триггера финального созревания ооцитов назначены аналоги гонадотропин рилизинг-гормона (бусерелин**, трипторелин**) | Да/Нет |

6 | Пациентке с чрезмерным ответом яичников на овариальную стимуляцию отменен перенос эмбрионов и проведена криоконсервация эмбрионов при их наличии в данном цикле овариальной стимуляции | Да/Нет |

№ | Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи при СГЯ | Оценка выполнения |

|---|---|---|

1. | Назначен прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Да/Нет |

2. | Назначен общий (клинический) анализ крови | Да/Нет |

3. | Назначен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок, альбумин, свободный и связанный билирубин, глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, мочевина, креатинин, натрий, калий) |

|

4. | Назначена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | Да/Нет |

5. | Назначено исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | Да/Нет |

6. | Назначен общий (клинический) анализ мочи |

|

7. | Назначено ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | Да/Нет |

8. | Назначен прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Да/Нет |

9. | Назначена эластическая компрессия нижних конечностей | Да/Нет |

10. | Назначены препараты группы гепарина в профилактических дозах (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |

№ | Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи при СГЯ | Оценка выполнения |

|---|---|---|

1. | Выполнен ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Да/Нет |

2. | Выполнен общий (клинический) анализ крови | Да/Нет |

3. | Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок, альбумин, свободный и связанный билирубин, глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, мочевина, креатинин, натрий, калий) | Да/Нет |

4. | Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | Да/Нет |

5. | Выполнено исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | Да/Нет |

6. | Выполнен общий (клинический) анализ мочи | Да/Нет |

7. | Выполнено исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | Да/Нет |

8. | Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | Да/Нет |

9. | Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | Да/Нет |

10. | Выполнена регистрация электрокардиограммы | Да/Нет |

11. | Выполнен прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Да/Нет |

12. | Выполнен прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | Да/Нет |

13. | Выполнен осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | Да/Нет |

14. | Выполнена эластическая компрессия нижних конечностей | Да/Нет |

15. | Выполнено лечение препаратами группы гепарина в профилактических дозах (при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |

16. | Выполнено лечение 0,9% раствором натрия хлорида** (внутривенное введение) (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |

17. | Выполнена антибиотикотерапия (при риске возникновения вторичной инфекции, при нестабильной гемодинамике, при повторном повышении температуры тела ≥38 градусов C) (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |

Список литературы

Boothroyd C, Karia S, Andreadis N, Rombauts L, Johnson N, Chapman M. Consensus statement on prevention and detection of ovarian hyperstimulation syndrome. Aust New Zeal J Obstet Gynaecol. 2015;55(6):523–34.

Pfeifer S, Butts S, Dumesic D, Fossum G, Gracia C, La Barbera A, et al. Prevention of moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome: a guideline. Fertil Steril [Internet]. 2024 Feb;121(2):230–45. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0015028223020022

Tan BK, Mathur R. Management of ovarian hyperstimulation syndrome. Produced on behalf of the BFS Policy and Practice Committee. Hum Fertil (Camb). 2013 Sep;16(3):151–9.

Carter R, Petrie K, Sadighi A, Skene H. Ovarian hyperstimulation syndrome on the acute medical unit: a problem-based review. Acute Med. 2015;14(1):21–7.

Namavar Jahromi B, Parsanezhad ME, Shomali Z, Bakhshai P, Alborzi M, Moin Vaziri N, et al. Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A Narrative Review of Its Pathophysiology, Risk Factors, Prevention, Classification, and Management. Iran J Med Sci. 2018 May;43(3):248–60.

Назаренко ТА, Корнеева ИЕ, Сароян TT, Веряева НА. Спонтанный синдром гиперстимуляции яичников при одноплодной беременности. Проблемы репродукции. 2009;15(1):72–5.

Vasseur C, Rodien P, Beau I, Desroches A, Gérard C, de Poncheville L, et al. A chorionic gonadotropin-sensitive mutation in the follicle-stimulating hormone receptor as a cause of familial gestational spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome. N Engl J Med [Internet]. 2003;349(8):753–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12930927

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Electronic address: ASRM@asrm.org, Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Prevention of moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome: a guideline. Fertil Steril [Internet]. 2024 Feb;121(2):230–45. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27678032

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Reducing the Risk of Venous Thromboembolism during Pregnancy and the Puerperium. RCOG Green-top Guideline No. 37a April 2015. 40 p.

Nelson SM. Prevention and management of ovarian hyperstimulation syndrome. Thromb Res. 2017 Mar;151 Suppl:S61–4.

Corbett S, Shmorgun D, Claman P, REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY INFERTILITY COMMITTEE, SPECIAL CONTRIBUTOR. The prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. J Obstet Gynaecol Can. 2014 Nov;36(11):1024–33.

Ironside EC, Hotchen AJ. Ovarian hyperstimulation syndrome, the master of disguise? Case Rep Emerg Med. 2015;2015:510815.

Gibreel A, Maheshwari A, Bhattacharya S. Clomiphene citrate in combination with gonadotropins for controlled ovarian stimulation in women undergoing in vitro fertilization. Cochrane database Syst Rev. 2012;11:CD008528.

Daelemans C, Smits G, de Maertelaer V, Costagliola S, Englert Y, Vassart G, et al. Prediction of severity of symptoms in iatrogenic ovarian hyperstimulation syndrome by follicle-stimulating hormone receptor Ser680Asn polymorphism. J Clin Endocrinol Metab [Internet]. 2004;89(12):6310–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15579795

Topdagi Yilmaz EP, Yapca OE, Topdagi YE, Kaya Topdagi S, Kumtepe Y. Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome with FSH Receptor Gene Mutation: Two Rare Case Reports. Case Rep Obstet Gynecol. 2018 Oct;2018:1–5.

Rizk B. Symposium: Update on prediction and management of OHSS. Genetics of ovarian hyperstimulation syndrome. Reprod Biomed Online. 2009 Jul;19(1):14–27.

Stouffs K, Daelemans S, Santos-Ribeiro S, Seneca S, Gheldof A, Gürbüz AS, et al. Rare genetic variants potentially involved in ovarian hyperstimulation syndrome. J Assist Reprod Genet. 2019 Mar;36(3):491–7.

Petrenko AP, Castelo-Branco C, Marshalov DV, Kuligin AV, Shifman EM, Nesnova ES. Assessing the Usefulness of Severity Markers in Women with Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Reprod Sci [Internet]. 2021 Apr 15;28(4):1041–8. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s43032-020-00339-8

Wei L-H, Chou C-H, Chen M-W, Rose-John S, Kuo M-L, Chen S-U, et al. The role of IL-6 trans-signaling in vascular leakage: implications for ovarian hyperstimulation syndrome in a murine model. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Mar;98(3):E472-84.

Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J, Jaeschke R, Malbrain MLNG, De Keulenaer B, et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: Updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med. 2013;39(7):1190–206.

Maslovitz S, Jaffa A, Eytan O, Wolman I, Many A, Lessing JB, et al. Renal blood flow alteration after paracentesis in women with ovarian hyperstimulation. Obstet Gynecol. 2004 Aug;104(2):321–6.

Budev MM, Arroliga AC, Falcone T. Ovarian hyperstimulation syndrome. Crit Care Med [Internet]. 2005;33(10 Suppl):S301--6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16215351

Timmons D, Montrief T, Koyfman A, Long B. Ovarian hyperstimulation syndrome: A review for emergency clinicians. Am J Emerg Med. 2019;37(8):1577–84.

Сухих ГТ, Сароян ТТ, Корнеева ИЕ. Иммунные аспекты патофизиологии синдрома гиперстимуляции яичников. Акушерство и гинекология. 2009;(3):3–6.

Papanikolaou EG, Pozzobon C, Kolibianakis EM, Camus M, Tournaye H, Fatemi HM, et al. Incidence and prediction of ovarian hyperstimulation syndrome in women undergoing gonadotropin-releasing hormone antagonist in vitro fertilization cycles. Fertil Steril [Internet]. 2006 Jan;85(1):112–20. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0015028205034369

Toftager M, Bogstad J, Bryndorf T, Løssl K, Roskær J, Holland T, et al. Risk of severe ovarian hyperstimulation syndrome in GnRH antagonist versus GnRH agonist protocol: RCT including 1050 first IVF/ICSI cycles. Hum Reprod [Internet]. 2016 Jun;31(6):1253–64. Available from: https://academic.oup.com/humrep/article-lookup/doi/10.1093/humrep/dew051

Ioannidou PG, Bosdou JK, Lainas GT, Lainas TG, Grimbizis GF, Kolibianakis EM. How frequent is severe ovarian hyperstimulation syndrome after GnRH agonist triggering in high-risk women? A systematic review and meta-analysis. Reprod Biomed Online [Internet]. 2021 Mar;42(3):635–50. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1472648320306246

Российская Ассоциация Репродукции Человека. Регистр ВРТ. Отчет за 2021 год. https://www.rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrVRT_2021.pdf.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Management of Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Green-top Guideline No. 5. February 2016. 22 p.

Grossman LC, Michalakis KG, Browne H, Payson MD, Segars JH. The pathophysiology of ovarian hyperstimulation syndrome: an unrecognized compartment syndrome. Fertil Steril. 2010 Sep;94(4):1392–8.

Veisi F, Zangeneh M, Malekkhosravi S, Rezavand N. Abdominal Compartment Syndrome Due to OHSS. J Obstet Gynaecol India. 2013 Oct;63(5):350–3.

Makino H, Furui T, Shiga T, Takenaka M, Terazawa K, Morishige K-I. Management of ovarian hyperstimulation syndrome with abdominal compartment syndrome, based on intravesical pressure measurement. Reprod Med Biol. 2017;16(1):72–6.

Назаренко ТА, Корнеева ИЕ, Аксененко АА, Соколова МЮ. Нарушение функции печени у пациентки с синдромом гиперстимуляции яичников. Проблемы репродукции. 2009;15(3):70–3.

Abramov Y, Elchalal U, Schenker JG. Febrile morbidity in severe and critical ovarian hyperstimulation syndrome: a multicentre study. Hum Reprod [Internet]. 1998;13(11):3128–31. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9853869

Веряева НА, Корнеева ИЕ, Анкирская АС, Королева ТЕ. Оценка роли микробного фактора и диагностической ценности теста на прокальцитонин при синдроме гиперстимуляции яичников. Проблемы репродукции. 2009;15(3):35–9.

Nelson SM. Venous thrombosis during assisted reproduction: novel risk reduction strategies. Thromb Res [Internet]. 2013;131 Suppl:S1--3. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23452730

Stölzel K, Jovanovic S, Albers AE. [Jugular vein thrombosis caused by hypercoagulability following in-vitro fertilization-activated protein C resistance and immobilization]. HNO [Internet]. 2013;61(3):250–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22532279

Mor YS, Schenker JG. Ovarian hyperstimulation syndrome and thrombotic events. Am J Reprod Immunol. 2014 Dec;72(6):541–8.

Sennström M, Rova K, Hellgren M, Hjertberg R, Nord E, Thurn L, et al. Thromboembolism and in vitro fertilization - a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand [Internet]. 2017;96(9):1045–52. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28382684

Grandone E, Di Micco PP, Villani M, Colaizzo D, Fernández-Capitán C, Del Toro J, et al. Venous Thromboembolism in Women Undergoing Assisted Reproductive Technologies: Data from the RIETE Registry. Thromb Haemost. 2018 Nov;118(11):1962–8.

Chan WS. The “ART” of thrombosis: a review of arterial and venous thrombosis in assisted reproductive technology. Curr Opin Obstet Gynecol [Internet]. 2009;21(3):207–18. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276806

Kwik M, Karia S, Boothroyd C. RANZCOG CREI Consensus Statement on treatment of Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Aust N Z J Obstet Gynaecol [Internet]. 2015;55(5):413–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26279582

Сароян ТТ, Корнеева ИЕ. Тактика ведения индуцированной беременности, наступившей на фоне тяжелого течения синдрома гиперстимуляции яичников. Акушерство и гинекология. 2011;(8):107–11.

Корнеева ИЕ, Веряева НА. Комплексная терапия при синдроме гиперстимуляции яичников. Врач. 2006;(9):54–5.

Chistyakova GN, Remizova II, Gazieva IA, Сhermyaninova O V. Immunological and hemostasiological disorders in women with ovarian hyperstimulation syndrome. Gynecol Endocrinol [Internet]. 2014 Oct 9;30(sup1):39–42. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09513590.2014.945787

Li S, Qian Y, Pei Y, Wu K, Lu S. Coagulation and Fibrinolysis Biomarkers as Potential Indicators for the Diagnosis and Classification of Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Front Med [Internet]. 2021 Aug 25;8. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.720342/full

Rimola A, García-Tsao G, Navasa M, Piddock LJV, Planas R, Bernard B, et al. Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis: a consensus document. J Hepatol [Internet]. 2000 Jan;32(1):142–53. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168827800802019

Vujisić S, Kupešić S, Mihaljević D, Akšamija A, Kurjak A. Evaluation of Serum CA 125 Concentration Before and During Hormonal Induced Cycles as Predictor of IVF/ET Outcome. Am J Reprod Immunol [Internet]. 2002 Dec 9;48(6):355–60. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1034/j.1600-0897.2002.01088.x

Gulec UK, Paydas S, Guzel AB, Vardar MA, Urunsak IF, Cetin MT. The relationship between ovarian volume and serum CA-125 levels. Eur J Gynaecol Oncol [Internet]. 2014;35(3):280–3. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24984541

Selter J, Wen T, Palmerola KL, Friedman AM, Williams Z, Forman EJ. Life-threatening complications among women with severe ovarian hyperstimulation syndrome. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 2019 Jun;220(6):575.e1-575.e11. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002937819303503

Irvine LM. Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS): A rare but important differential diagnosis for abdominal distension in early pregnancy. J Obstet Gynaecol (Lahore) [Internet]. 2011 May 2;31(4):338–9. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/01443615.2011.560299

Аншина М.Б., Исакова Э.В., Калинина Е.Андр., и др. Синдром гиперстимуляции яичников. Клинические рекомендации. Проблемы репродукции. 2013;(2):8‑14.

Kasum M, Danolić D, Orešković S, Ježek D, Beketić-Orešković L, Pekez M. Thrombosis following ovarian hyperstimulation syndrome. Gynecol Endocrinol [Internet]. 2014 Nov 11;30(11):764–8. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09513590.2014.927858

Lheureux O, Preiser J-C. Role of Nutrition Support in Inflammatory Conditions. Nutr Clin Pract. 2017 Jun;32(3):310–7.

“Методические рекомендации. Энтеральное питание в лечении хирургических и терапевтических больных” (утв. Минздравсоцразвития России 08.12.2006 N 6530-РХ).

Reintam Blaser A, Starkopf J, Alhazzani W, Berger MM, Casaer MP, Deane AM, et al. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):380–98.

Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S, et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. 2017;36(3):623–50.

Soni N. British Consensus Guidelines on Intravenous Fluid Therapy for Adult Surgical Patients (GIFTASUP): Cassandra’s view. Anaesthesia [Internet]. 2009;64(3):235–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19302633

Shmorgun D, Claman P. No-268-The Diagnosis and Management of Ovarian Hyperstimulation Syndrome. J Obstet Gynaecol Canada [Internet]. 2017 Nov;39(11):e479–86. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1701216317309325

Tseng C-H, Chen T-T, Wu M-Y, Chan M-C, Shih M-C, Tu Y-K. Resuscitation fluid types in sepsis, surgical, and trauma patients: a systematic review and sequential network meta-analyses. Crit Care [Internet]. 2020 Dec 14;24(1):693. Available from: https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-020-03419-y

Noonpradej S, Akaraborworn O. Intravenous Fluid of Choice in Major Abdominal Surgery: A Systematic Review. Crit Care Res Pract [Internet]. 2020 Aug 3;2020:1–19. Available from: https://www.hindawi.com/journals/ccrp/2020/2170828/

Tyagi A, Maitra S, Bhattacharjee S. Comparison of colloid and crystalloid using goal-directed fluid therapy protocol in non-cardiac surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Anesth [Internet]. 2020 Dec 27;34(6):865–75. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s00540-020-02832-5

Zwager CL, Tuinman PR, de Grooth H-J, Kooter J, Ket H, Fleuren LM, et al. Why physiology will continue to guide the choice between balanced crystalloids and normal saline: a systematic review and meta-analysis. Crit Care [Internet]. 2019 Dec 21;23(1):366. Available from: https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-019-2658-4

Lincoln SR, Opsahl MS, Blauer KL, Black SH, Schulman JD. Aggressive outpatient treatment of ovarian hyperstimulation syndrome with ascites using transvaginal culdocentesis and intravenous albumin minimizes hospitalization. J Assist Reprod Genet. 2002 Apr;19(4):159–63.

Маршалов ДВ, Салов ИА, Петренко АП, Шифман ЕМ, Салюков РР БМ. Влияние внутрибрюшной гипертензии на исходы синдрома гиперстимуляции яичников. Анестезиология и реаниматология. Акушерство и гинекология. 2013;(6)::42–7.

Youssef MA, Mourad S. Volume expanders for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Cochrane database Syst Rev. 2016;(8):CD001302.

Abedi F, Zarei B, Elyasi S. Albumin: a comprehensive review and practical guideline for clinical use. Eur J Clin Pharmacol [Internet]. 2024 Aug 12;80(8):1151–69. Available from: https://link.springer.com/10.1007/s00228-024-03664-y

Sun L, Xi Y, Wen X, Zou W. Use of metoclopramide in the first trimester and risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. Lupattelli A, editor. PLoS One [Internet]. 2021 Sep 20;16(9):e0257584. Available from: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0257584

Gamzu R, Almog B, Levin Y, Avni A, Lessing JB, Baram A. Efficacy of hydroxyethyl starch and haemaccel for the treatment of severe ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril [Internet]. 2002;77(6):1302–3. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12057749

Afshari A, Ageno W, Ahmed A, Duranteau J, Faraoni D, Kozek-Langenecker S, et al. European Guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis: Executive summary. Eur J Anaesthesiol. 2018 Feb;35(2):77–83.

Wormer KC, Jangda AA, El Sayed FA, Stewart KI, Mumford SL, Segars JH. Is thromboprophylaxis cost effective in ovarian hyperstimulation syndrome: A systematic review and cost analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 May;224:117–24.

Filipovic-Pierucci A, Gabet A, Deneux-Tharaux C, Plu-Bureau G, Olié V. Arterial and venous complications after fertility treatment: A French nationwide cohort study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol [Internet]. 2019 Jun;237:57–63. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S030121151930106X

Villani M, Favuzzi G, Totaro P, Chinni E, Vecchione G, Vergura P, et al. Venous thromboembolism in assisted reproductive technologies: comparison between unsuccessful versus successful cycles in an Italian cohort. J Thromb Thrombolysis [Internet]. 2018 Feb 23;45(2):234–9. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s11239-017-1584-z

European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010 Sep;53(3):397–417.

Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи: Российские клинические рекомендации/ Под ред. С.В. Яковлева, Н.И. Брико, С.В. Сидоренко, Д.Н. Проценко. – М.: Издательство «Перо», 2018. – 156с.

Malbrain M, De Waele J. Intra-Abdominal Hypertension. Cambridge: Cambridge University Press; 2013.

Guile SL, Mathai JK. Ovarian Torsion [Internet]. StatPearls. 2024. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31563207

Kives S, Gascon S, Dubuc É, Van Eyk N. No. 341-Diagnosis and Management of Adnexal Torsion in Children, Adolescents, and Adults. J Obstet Gynaecol Canada [Internet]. 2017 Feb;39(2):82–90. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1701216316397250

Al-Inany HG, Youssef MA, Ayeleke RO, Brown J, Lam WS, Broekmans FJ. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted reproductive technology. Cochrane database Syst Rev. 2016;4:CD001750.

Lambalk CB, Banga FR, Huirne JA, Toftager M, Pinborg A, Homburg R, et al. GnRH antagonist versus long agonist protocols in IVF: a systematic review and meta-analysis accounting for patient type. Hum Reprod Update. 2017;23(5):560–79.

Xing W, Lin H, Li Y, Yang D, Wang W, Zhang Q. Is the GnRH Antagonist Protocol Effective at Preventing OHSS for Potentially High Responders Undergoing IVF/ICSI? PLoS One [Internet]. 2015;10(10):e0140286. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26468951

Lensen SF, Wilkinson J, Leijdekkers JA, La Marca A, Mol BWJ, Marjoribanks J, et al. Individualised gonadotropin dose selection using markers of ovarian reserve for women undergoing in vitro fertilisation plus intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI). Cochrane database Syst Rev. 2018;2:CD012693.

Engmann L, DiLuigi A, Schmidt D, Nulsen J, Maier D, Benadiva C. The use of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist to induce oocyte maturation after cotreatment with GnRH antagonist in high-risk patients undergoing in vitro fertilization prevents the risk of ovarian hyperstimulation syndrome: a prospective rando. Fertil Steril [Internet]. 2008;89(1):84–91. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17462639

Melo M, Busso CE, Bellver J, Alama P, Garrido N, Meseguer M, et al. GnRH agonist versus recombinant HCG in an oocyte donation programme: a randomized, prospective, controlled, assessor-blind study. Reprod Biomed Online. 2009 Oct;19(4):486–92.

Bosch E, Broer S, Griesinger G, Grynberg M, Humaidan P, Kolibianakis E, et al. ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI†. Hum Reprod Open [Internet]. 2020 Feb 1;2020(2). Available from: https://academic.oup.com/hropen/article/doi/10.1093/hropen/hoaa009/5827574

Mochtar MH, Van der Veen, Ziech M, van Wely M. Recombinant Luteinizing Hormone (rLH) for controlled ovarian hyperstimulation in assisted reproductive cycles. Cochrane database Syst Rev. 2007 Apr;(2):CD005070.

Lainas GT, Kolibianakis EM, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Tarlatzi TB, et al. Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study. Reprod Biol Endocrinol [Internet]. 2012 Dec 31;10(1):69. Available from: https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7827-10-69

Hosseini MA, Mahdavi A, Aleyasin A, Safdarian L, Bahmaee F. Treatment of ovarian hyperstimulation syndrome using gonadotropin releasing hormone antagonist: a pilot study. Gynecol Endocrinol [Internet]. 2012 Nov 14;28(11):853–5. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09513590.2012.683076

Zeng C, Shang J, Jin A-M, Wu P-L, Li X, Xue Q. The effect of luteal GnRH antagonist on moderate and severe early ovarian hyperstimulation syndrome during in vitro fertilization treatment: a prospective cohort study. Arch Gynecol Obstet [Internet]. 2019 Jul 19;300(1):223–33. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s00404-019-05163-3

Choudhary RA, Vora PH, Darade KK, Pandey S, Ganla KN. A Prospective Randomised Comparative Clinical Trial Study of Luteal PhaseLetrozole versus Ganirelix Acetate Administration to Prevent Severity of Early Onset OHSS in ARTs. Int J Fertil Steril [Internet]. 2021 Oct;15(4):263–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34913294

Zhao J, Xu B, Huang X, Yan Y, Li Y. Whether Letrozole could reduce the incidence of early ovary hyperstimulation syndrome after assisted reproductive technology? A systematic review and meta-analysis. Reprod Health [Internet]. 2020 Dec 20;17(1):181. Available from: https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-01042-2

Di Guardo F, Lello C, Incognito GG, Bruno MT, Palumbo M. Letrozole and Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): A Promising Prevention Strategy. J Clin Med [Internet]. 2023 Jan 12;12(2):614. Available from: https://www.mdpi.com/2077-0383/12/2/614

Leitao VMS, Moroni RM, Seko LMD, Nastri CO, Martins WP. Cabergoline for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril [Internet]. 2014;101(3):664–75. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24360566

Turktekin N, Karakus C, Ozyurt R. Calcium gluconate infusion is not as effective as dopamine agonists in preventing ovarian hyperstimulation syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci [Internet]. 2022 Feb;26(4):1248–54. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35253181

Fouda UM, Elshaer HS, Youssef GG, Hanafy A, Mehrem WM, Youssef MA, et al. Cabergoline versus calcium infusion in the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: a randomised controlled study. J Obstet Gynaecol (Lahore) [Internet]. 2022 Jan 2;42(1):122–6. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443615.2020.1870944

Kwan I, Bhattacharya S, Kang A, Woolner A. Monitoring of stimulated cycles in assisted reproduction (IVF and ICSI). Cochrane database Syst Rev. 2014 Aug;(8):CD005289.

Smulders B, van Oirschot SM, Farquhar C, Rombauts L, Kremer JA. Oral contraceptive pill, progestogen or estrogen pre-treatment for ovarian stimulation protocols for women undergoing assisted reproductive techniques. Cochrane database Syst Rev. 2010 Jan;(1):CD006109.

Tso LO, Costello MF, Albuquerque LET, Andriolo RB, Macedo CR. Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2014 Nov 18; Available from: https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006105.pub3

Tan S-L, Balen A, Hussein E El, Campbell S, Jacobs HS. The administration of glucocorticoids for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome in in vitro fertilization: a prospective randomized study. Fertil Steril [Internet]. 1992 Aug;58(2):378–83. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0015028216552236

Wang Y-Q, Luo J, Xu W-M, Xie Q-Z, Yan W-J, Wu G-X, et al. Can steroidal ovarian suppression during the luteal phase after oocyte retrieval reduce the risk of severe OHSS? J Ovarian Res [Internet]. 2015 Dec 23;8(1):63. Available from: http://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13048-015-0190-y

Chen C-D, Chao K-H, Yang J-H, Chen S-U, Ho H-N, Yang Y-S. Comparison of coasting and intravenous albumin in the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Fertil Steril [Internet]. 2003 Jul;80(1):86–90. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S001502820300548X

Bellver J. Intravenous albumin does not prevent moderate-severe ovarian hyperstimulation syndrome in high-risk IVF patients: a randomized controlled study. Hum Reprod [Internet]. 2003 Nov 1;18(11):2283–8. Available from: https://academic.oup.com/humrep/article-lookup/doi/10.1093/humrep/deg451

Malbrain MLNG, Cheatham ML, Kirkpatrick A, Sugrue M, Parr M, De Waele J, et al. Results from the International Conference of Experts on Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. I. Definitions. Intensive Care Med. 2006 Nov;32(11):1722–32.

Burch JM, Moore EE, Moore FA, Franciose R. The abdominal compartment syndrome. Surg Clin North Am. 1996 Aug;76(4):833–42.

Vlahos NF, Gregoriou O. Prevention and management of ovarian hyperstimulation syndrome. Ann N Y Acad Sci. 2006 Dec;1092:247–64.

Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций

1. Корнеева Ирина Евгеньевна – д.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник научно-клинического отделения ВРТ им. Ф. Паулсена-старшего института репродуктивной медицины ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва). Конфликт интересов отсутствует.

2. Долгушина Наталия Витальевна – д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин (г. Москва). Конфликт интересов отсутствует.

3. Корсак Владислав Станиславович – д.м.н., профессор, генеральный директор АО «Международный центр репродуктивной медицины», президент ООО «Российская ассоциация репродукции человека» (РАРЧ) (г. Санкт-Петербург). Конфликт интересов отсутствует.

4. Назаренко Татьяна Алексеевна – д.м.н., профессор, директор института репродуктивной медицины ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва). Конфликт интересов отсутствует.

5. Шабанова Наталья Евгеньевна – к.м.н., доцент, заведующая отделением клинической фармакологии антимикробных и иммунобиологических препаратов, института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России (г. Москва). Конфликт интересов отсутствует.

6. Артымук Наталья Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии имени профессора Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, главный внештатный специалист Минздрава России по гинекологии, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин в СФО (г. Кемерово). Конфликт интересов отсутствует.

7. Базина Марина Ивановна – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ ВО Красноярского ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Красноярского края (г. Красноярск). Конфликт интересов отсутствует.