Praveen Ballabh and Linda S. de Vries. White matter injury in infants with intraventricular haemorrhage: mechanisms and therapies. // Nat. Rev. 2021. Vol. 17, № 4. P. 199–214.

Ладан Афшархас,Насрин Халесси М.К.П. Внутрижелудочковые кровоизлияния у доношенных новорожденных: источники, тяжесть и исход // Иранский журнал детской неврологии. 2015. Vol. 9, № 3. P. 34–39.

Н.Н. В. Неонатология: национальное руководство. Краткое издание. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 896 p.

Пальчик А.Б., Федорова Л.А. П.А.Е. Внутрижелудочковые кровоизлияния у новорожденных детей. Методические рекомендации. Санкт-Петербург, 2019. 52 p.

Володин Н.Н., Горелышева С.К. П.В.Е. Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорожденных детей. Принципы оказания медицинской помощи. Методические рекомендации. Москва, 2014.

Veintrob Z., Solovechick M. R.B. The effect of maternal tocolysis on the frequency of severe periventricular / intraventricular bleeding in infants with very low birth weight // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2001. Vol. 85. P. F13–F17.

Linder N., Haskin O. L.O. Risk factors for intraventricular bleeding in very low birth weight premature infants: a retrospective case-control study. // Pediatrics. 2003. Vol. 111. P. 590–595.

Dammann O., Kuban K. Ts. L.A. Perinatal Infection, Fetal Inflammatory Response, White Matter Damage, and Cognitive Limitations in Premature Infants. // Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2002. P. 46–50.

Bass W.T., Schultz S.J., Burke B.L., White L.E., Khan J.H. K.M.G. Indicators of hemodynamic and respiratory functions in premature infants with a risk of developing damage to the white matter of the brain. // J. Perinatol. 2002. Vol. 22. P. 64–71.

Osborne D.A., Evans N. K.M. Hemodynamic and antecedent risk factors for early and late periventricular / intraventricular bleeding in premature infants. // Pediatrics. 2003. Vol. 112. P. 33–39.

Л.А. Ф. Неврологические исходы критических состояний раннего неонатального периода у недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Санкт-Петербург, 2003. 22 p.

Chaim Bassan M.D., Henry A., Feldman Ph.D., Catherine Limperopoulos Ph.D., Carol B., Benson M.D., Steven A., Ringer M.D., Elaine Veracruz B.S., Janet S., Soul M.D., Joseph Wolpe M.D. A.J. du P.M.B. Periventricular hemorrhagic infarction: risk factors and neonatal outcomes // Pediatr Neurol. 2006. Vol. 35, № 2. P. 85–92.

Praveen Ballabh. Pathogenesis and Prevention of Intraventricular hemorrhage // Clin Perinatol. 2014. Vol. 41, № 1. P. 47–67.

Б.М. Глухов, Ш.А. Булекбаева А.К.Б. Этиопатогенетические характеристики внутрижелудочковых кровоизлияний в структуре перинатальных поражений мозга: обзор литературы и результаты собственных исследований. // Русский журнал детской неврологии. 2017. Vol. 12, № 2. P. 21–33.

Piccolo B, Marchignoli M P.F. Intraventricular hemorrhage in preterm newborn: Predictors of mortality. // Acta Biomed. 2022. Vol. 93, № 2. P. e2022041.

Cizmeci M.N. et al. Periventricular Hemorrhagic Infarction in Very Preterm Infants: Characteristic Sonographic Findings and Association with Neurodevelopmental Outcome at Age 2 Years // J. Pediatr. Elsevier Inc, 2020. Vol. 217. P. 79–85.

Egesa W.I. et al. Germinal Matrix-Intraventricular Hemorrhage: A Tale of Preterm Infants // Int. J. Pediatr. (United Kingdom). 2021. Vol. 2021. P. 1–14.

Пальчик А.Б., Федорова Л.А. П.А.Е. Неврология недоношенных детей. Москва: “Медпресс-информ,” 2014. 376 p.

Власюк В.В. Патология головного мозга у новорожденных и детей раннего возраста. Москва: Логосфера, 2014. 273 p.

Kinoshita Y., Okudera T., Tsuru E. Y.A. Volumetric analysis of the germinal matrix and lateral ventricles performed using MR images of postmortem fetuses // AJNR Am J Neuroradiol. 2001. Vol. 22, № 2. P. 382–388.

Parodi A, Govaert P, Horsch S, Bravo MC R.L. eurUS. brai. group. Cranial ultrasound findings in preterm germinal matrix haemorrhage, sequelae and outcome. // Pediatr Res. 2020. Vol. 87, № 1. P. 13–24.

Mehmet Nevzat Çizmeci, Mustafa Ali Akın E.Ö. Turkish Neonatal Society Guideline on the Diagnosis and Management of Germinal Matrix Hemorrhage-Intraventricular Hemorrhage and Related Complications // Turkish Arch. Pediatr. 2021. Vol. 56, № 5. P. 499–512.

Софронова Л.Н. Ф.Л.А. Недоношенный ребенок. Справочник. Москва: Редакция журнала Status Praesens, 2020. 312 p.

Faggiani E. C.G. Angiopoietins in angiogenesis. // Cancer Lett. 2013. Vol. 328. P. 18–26.

Tata M., Wall I., Joyce A., Vieira JM, Kessaris N. R.S. Regulation of embryonic neurogenesis by the vasculature of the embryonic zone. // Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Nov 22;113(47)13414-13419. 2016. Vol. 113, № 47. P. 13414–13419.

Ma S., Santosh D., Kumar TP H.Z. A neural pathway specific to the brain region that regulates embryonic matrix angiogenesis. // Dev. Cell. 2017. Vol. 41. P. 366–381.

Garton TP, He Y., Garton HJL, Keep RF, Xi G. S.J. Hemoglobin-induced neuronal degeneration in the hippocampus after neonatal intraventricular hemorrhage. // Brain Res. 2016. Vol. 1635. P. 86–94.

Cohen E., Burts V., Caicedo Dorado A., Naulaers G., Van Bel F. L.P. Cerebrovascular autoregulation in preterm infants with fetal growth restriction. // Arch. Dis. Child.-Fetal Neonatal Ed. 2019. Vol. 104. P. F467–F472.

Klyutskov M. Pathophysiology of low systemic blood flow in premature infants. // Front. Pediatr. 2018. Vol. 6. P. 29.

Ghazi-Birry HS, Brown WR, Moody DM, Challa VR, Block SM R.D. Human embryonic matrix: venous origin of bleeding and vascular characteristics. // AJNR Am. J. Neuroradiol. 1997. Vol. 18. P. 219–229.

Wu TV, Azhibekov T. S.I. Transient hemodynamics in premature infants: clinical significance. // Pediatr. Neonatol. 2016. Vol. 7. P. 7–18.

Andrew M., Castle W., Saigal S., Carter S. K.J. Clinical Impact of Neonatal Thrombocytopenia. // J. Pediatr. 1987. Vol. 110. P. 457–464.

Sola MC R.L. Mechanisms underlying thrombocytopenia in the neonatal intensive care unit. // Acta Paediatr. 2002. Vol. 91. P. 66–73.

Kalagiri R., Chowdhury S., Carder T., Govande V., Biram M. U.M. Neonatal thrombocytopenia as a consequence of maternal preeclampsia. I am. // J. Perinatol. Rep. 2016. Vol. 6. P. e42–e47.

Duppré P., Sauer H., Giannopoulou EZ, Gortner L., Nunold H., Wagenpfeil S., Geisel J., Stephan B. M.S. Profiles of cellular and humoral coagulation and occurrence of IVH in infants with VLBW and ELWB // Early hum. Dev. 2015. Vol. 91. P. 695–700.

Bilguvar K, DiLuna ML, Bizzarro MJ, Bayri Y, Schneider KC, Lifton RP, Gunel M M.L.P. and B.T.G. COL4A1 mutation in preterm intraventricular hemorrhage. // Pediatr. 2009. Vol. 155, № 5. P. 743–745.

Mine M T.-L.E. Intracerebral hemorrhage and COL4A1 mutations, from preterm infants to adult patients. // Ann Neurol. 2009. Vol. 65, № 1. P. 1–2.

Szpecht D., Szymankiewicz M., Seremak-Mrozikiewicz A. G.J. The role of genetic factors in the pathogenesis of intraventricular hemorrhage in newborns. // Folia Neuropathol. 2015. Vol. 1. P. 1–7.

Göpel W., Gortner L., Kohlmann T., Schulz K. M.J. Low prevalence of major intraventricular bleeding in very low birth weight infants with factor V Leiden mutation or prothrombin G20210A. // Acta Paediatr. 2001. Vol. 90. P. 1021–1024.

Duncan Ch.C. C.V.L. Intraventricular hemorrhage and posthemorrhagic hydrocephalus. // Principles and practice of pediatric neurosurgery. Second edi. Thieme., 2008. P. 145–161.

Meijler G., de Veries L. G.H. Ультразвуковое исследование головы новорожденного // Ультразвуковая диагностика у детей / ed. Рейн Э.Б. и Р.Р.В. Москва: МЕДпресс-информ, 2020. P. 48–149.

Hill A. S.G.D. and V.J.. A potential mechanism of pathogenesis for early post-hemorrhagic hydrocephalus in the premature newborn. // Pediatrics. 1984. Vol. 73. P. 19–28.

Karimy JK, Zhang J, Kurland DB, Theriault BC, Duran D, Stokum JA, Furey CG, Zhou X, Mansuri MS, Montejo J, Vera A, DiLuna ML, Delpire E, Alper SL, Gunel M, Gerzanich V, Medzhitov R, Simard JM K.K. Inflammation-dependent cerebrospinal fluid hypersecretion by the choroid plexus epithelium in posthemorrhagic hydrocephalus. // Nat Med. 2017. Vol. 23, № 8. P. 997–1003.

Damon Klebe, Devin McBride and J.H.Z. Post-Hemorrhagic Hydrocephalus Development after Germinal Matrix Hemorrhage: Established Mechanisms and Proposed Pathways. // J. Neurosci. Res. 2020. Vol. 98, № 1. P. 105–120.

Khorshid Mohammad, James N. Scott, Lara M. Leijser, Hussein Zein, Jehier Afifi, Bruno Piedboeuf, Linda S. de Vries, Gerda van Wezel-Meijler, Shoo K. Lee and P.S.S. The Canadian Neonatal Network and Canadian Preterm Birth Network Group on Neonatal Neurological Outcomes Improvement Investigators. Consensus Approach for Standardizing the Screening and Classification of Preterm Brain Injury Diagnosed With Cranial Ultras // Front Pediatr. 2021. Vol. 9. P. 618236.

Ричард Беллах. Внутричерепное кровоизлияние и ишемия мозга у недоношенных новорожденных. // Ультразвуковая диагностика. Практическое решение клинических проблем / ed. Эдварда И. Блют, Кэрол Б. Бенсон, Филип У. Раллс М.Д.С. Москва: Медицинская литература, 2016. P. 486–508.

Paul Govaert L.S.D.V. An Atlas of Neonatal Brain Sonography. 2nd Editio. Mac Keith Press, 2010. 419 p.

Karina J. Kersbergen, Floris Groenendaal, Manon J.N.L. Benders and L.S. de V. Neonatal Cerebral Sinovenous Thrombosis: Neuroimaging and Long-term Follow-up. // J Child Neurol. 2011. Vol. 26, № 9. P. 1111–1120.

Saeed Shoar, Nasrin Shoar, Nima Rezaei, Ahmad Talebian, Mohammad Jahangiri Lahgani, Mohammad Naderan and S.S.H. Cerebral Sinovenous Thrombosis (CSVT) in a Neonate with Different Manifestations. // Acta Med. Iran. 2012. Vol. 50, № 6. P. 444–446.

Deger J, Goethe EA, LoPresti MA L.S. Intraventricular Hemorrhage in Premature Infants: A Historical Review. // World Neurosurg. 2021. Vol. 153. P. 21–25.

Basiri B., Sabzekhei M.K., Shokukhi Solgi M., Khanlarzade E. M.M.I.J. Children’s The incidence of intraventricular bleeding and its risk factors in premature infants in a hospital intensive care unit. // Child. Neurol. 2021. Vol. 15, № 3. P. 109–118.

Volpe J.J. Neurology of Newborn. 4th Editio. Philadelphia: SAUNDERS, 2001. 911 p.

Christian E.A. et al. Trends in hospitalization of preterm infants with intraventricular hemorrhage and hydrocephalus in the United States, 2000-2010 // J. Neurosurg. Pediatr. 2016. Vol. 17, № 3. P. 260–269.

Tully HM, Wenger TL, Kukull WA, Doherty D D.W. Anatomical configurations associated with posthemorrhagic hydrocephalus among premature infants with intraventricular hemorrhage. // Neurosurg Focus. 2016. Vol. 41, № 5. P. Е5.

Петраки В.Л., Симерницкий Б.П., Притыко А.Г. М.Э.В. Обратимость окклюзии ликворных путей при внутрижелудочковых кровоизлияниях у новорожденных детей. 2007. 213 p.

Holt P.J. Posthemorrhagic hydrocephalus. // J. Child Neurol. 1989. Vol. 4. P. 523–531.

Петраки В.Л., Притыко А.Г. С.Б.П. Рациональная хирургия гидроцефалии у детей. Москва: РадиоСофт, 2019. 248 p.

Klebe D, McBride D, Krafft PR, Flores JJ, Tang J Z.J. Posthemorrhagic hydrocephalus development after germinal matrix hemorrhage: Established mechanisms and proposed pathways. // J Neurosci Res. 2020. Vol. 98, № 1. P. 105–120.

Классификация перинатальных поражений центральной нервной системы у новорожденных. Методические рекомендации. Москва, 2000. 40 p.

Levene M. de C.L.C. Classification of intraventricular haemorrhage // Lancet. 1983. Vol. 1, № 8325. P. 643.

Menkes J.H. S.H.B. Perinatal Asphyxia and Trauma: Intracranial haemorrhage. // Child Neurology. 7 th editi. Philadelphia, 2006. P. 387–391.

Papile L.A. et al. Incidence and evolution of subependymal and intraventricular hemorrhage: A study of infants with birth weights less than 1,500 gm // J. Pediatr. 1978. Vol. 92, № 4. P. 529–534.

Parodi A. et al. Cranial ultrasound findings in preterm germinal matrix haemorrhage, sequelae and outcome // Pediatr. Res. 2020. Vol. 87. P. 13–24.

Volpe J.. Neurology of Newborn. 5th ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2008. 1120р p.

В.В. Власюк. Классификация внутрижелудочковых кровоизлияний у новорожденных в Международной статистической классификации болезней // Вопросы современной педиатрии. 2017. Vol. 16, № 3. P. 246–248.

В.В. Власюк, И.А.Крюкова Ю.П.В. Внутрижелудочковое кровоизлияние: стадии развития, осложнения, диагностика и лечение // Педиатрия. 2013. Vol. 3. P. 32–36.

Жан А. Заболевания нервной системы у детей. Москва: Издательство Панфилова, 2013. 568 p.

Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. Москва: Триада-Х, 2011. 640 p.

Qi Z, Wang Y, Lin G, Ma H, Li Y, Zhang W, Jiang S, Gu X, Cao Y, Zhou W, Lee SK, Liang K Q.L. Impact of maternal age on neonatal outcomes among very preterm infants admitted to Chinese neonatal intensive care units: a multi-center cohort study. // Transl Pediatr. 2022. Vol. 11, № 7. P. 1130–1139.

Weintraub Z, Solovechick M, Reichman B, Rotschild A, Waisman D, Davkin O, Lusky A B.Y.I.N.N. Effect of maternal tocolysis on the incidence of severe periventricular/intraventricular haemorrhage in very low birthweight infants. // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2001. Vol. 85, № 1. P. F13–F17.

Köksal N, Baytan B, Bayram Y N.E. Risk factors for intraventricular haemorrhage in very low birth weight infants. // Indian J Pediatr. 2002. Vol. 69, № 7. P. 561–564.

Vesoulis ZA, Herco M M.A. Divergent risk factors for cerebellar and intraventricular hemorrhage. // J Perinatol. 2018. Vol. 38, № 3. P. 278–284.

Dunbar MJ, Woodward K, Leijser LM K.A. Antenatal diagnosis of fetal intraventricular hemorrhage: systematic review and meta-analysis. // Dev Med Child Neurol. 2021. Vol. 63, № 2. P. 144–155.

Lu H, Wang Q, Lu J, Zhang Q K.P. Risk Factors for Intraventricular Hemorrhage in Preterm Infants Born at 34 Weeks of Gestation or Less Following Preterm Premature Rupture of Membranes. // J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016. Vol. 25, № 4. P. 807–812.

Gleissner M, Jorch G A.S. Risk factors for intraventricular hemorrhage in a birth cohort of 3721 premature infants. // J Perinat Med. 2000;28(2)104-10. 2000. Vol. 28, № 2. P. 104–110.

Waitz M, Nusser S, Schmid MB, Dreyhaupt J, Reister F H.H. Risk Factors Associated with Intraventricular Hemorrhage in Preterm Infants with ≤28 Weeks Gestational Age. // Klin Padiatr. 2016. Vol. 228, № 5. P. 245–250.

Zhao Y, Zhang W T.X. Analysis of risk factors of early intraventricular hemorrhage in very-low-birth-weight premature infants: a single center retrospective study. // BMC Pregnancy Childbirth. 2022. Vol. 22, № 1. P. 890.

Roberts JC, Javed MJ, Hocker JR, Wang H T.M. Risk factors associated with intraventricular hemorrhage in extremely premature neonates. // Blood Coagul Fibrinolysis. 2018. Vol. 29, № 1. P. 25–29.

Poryo M. et al. Ante-, peri- and postnatal factors associated with intraventricular hemorrhage in very premature infants // Early Hum. Dev. 2018. Vol. 116, № August 2017. P. 1–8.

D. Szpecht, M. Szymankiewicz, I. Nowak, Gadzinowski J. “Intraventricular hemorrhage in neonates born before 32 weeks of gestation - retrospective analysis of risk factors // Child’s Nerv. Syst. 2016. Vol. 32. P. 1399–1404.

Goswami IR, Abou Mehrem A, Scott J, Esser MJ M.K. Metabolic acidosis rather than hypo/hypercapnia in the first 72 hours of life associated with intraventricular hemorrhage in preterm neonates. // J Matern Fetal Neonatal Med. 2021. Vol. 34, № 23. P. 3874–3882.

Coskun Y, Isik S, Bayram T, Urgun K, Sakarya S A.I. A clinical scoring system to predict the development of intraventricular hemorrhage (IVH) in premature infants. // Childs Nerv Syst. 2018. Vol. 34, № 1. P. 129–136.

Jacqueline M. Breuning-Broers, Jacqueline A. Deurloo, Rob H. Gooskens P.H.V. At what age is hydrocephalus detected, and what is the role of head circumference measurements? // Eur. J. Public Health. 2014. Vol. 24, № 1. P. 32–34.

Ingram MC, Huguenard AL, Miller BA C.J. Poor correlation between head circumference and cranial ultrasound findings in premature infants with intraventricular hemorrhage. // J Neurosurg Pediatr. 2014. Vol. 14, № 2. P. 184–189.

Obeid R, Chang T, Bluth E, Forsythe C, Jacobs M, Bulas D, Oluigbo C P.A. The use of clinical examination and cranial ultrasound in the diagnosis and management of post-hemorrhagic ventricular dilation in extremely premature infants. // J Perinatol. 2018. Vol. 38, № 4. P. 374–380.

Рооз Р., Генцель-Боровичени О. П.Г. Неонатология. Практические рекомендации. Москва: Мед. лит, 2011. 592 p.

Stein AA, Eyerly-Webb S, Solomon R, Tani C, Shachar E, Kimball R, Hertzler D S.H. Peripheral blood neutrophil-to-lymphocyte ratio in preterm infants with intraventricular hemorrhage. // Clin Neurol Neurosurg. 2019. Vol. 180. P. 52–56.

Karagol BS, Calisici E, Zeybek C, Unay B Y.S. The impact of initial hematocrit values after birth on peri-/intraventricular hemorrhage in extremely low birth weight neonates. // Childs Nerv Syst. 2022. Vol. 38, № 1. P. 109–114.

Н.П. Шабалов. Неонатология. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 720 p.

Иова А.С., Гузева В.И. М.Т.В. Внутричерепные кровоизлияния у доношенных новорожденных // Федеральное руководство по детской неврологии. Москва: ОООМК, 2016. P. 6–16.

Sola-Visner M B.R. Neonatal Platelet Transfusions and Future Areas of Research. // Transfus Med Rev. 2016. Vol. 30, № 4. P. 183–188.

Roberts JC, Javed MJ, Lundy MK, Burns RM, Wang H T.M. Characterization of laboratory coagulation parameters and risk factors for intraventricular hemorrhage in extremely premature neonates. // J Thromb Haemost. 2022. Vol. 20, № 8. P. 1797–1807.

Görlinger K et al. The role of evidence-based algorithms for rotational thromboelastometry-guided bleeding management. // Korean J Anesth. 2019 Aug;72(4)297-322. 2019. Vol. 72, № 4. P. 297–322.

Katsaras GΝ, Sokou R, Tsantes AG, Piovani D, Bonovas S, Konstantinidi A, Ioakeimidis G, Parastatidou S, Gialamprinou D, Makrogianni A, Mitsiakos G T.A. The use of thromboelastography (TEG) and rotational thromboelastometry (ROTEM) in neonates: a systematic review. // Eur J Pediatr. 2021. Vol. 180, № 12. P. 3455–3470.

Sokou R, Giallouros G, Konstantinidi A, Pantavou K, Nikolopoulos G, Bonovas S, Lytras T, Kyriakou E, Lambadaridis I, Gounaris A, Douramani P, Valsami S, Kapsimali V, Iacovidou N T.A. Thromboelastometry for diagnosis of neonatal sepsis-associated coagulopathy: an observational study. // Eur J Pediatr. 2018 Mar;177(3)355-362. 2018. Vol. 177, № 3. P. 355–362.

Singh Y. et al. International evidence-based guidelines on Point of Care Ultrasound (POCUS) for critically ill neonates and children issued by the POCUS Working Group of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) // Crit. Care. Critical Care, 2020. Vol. 24, № 1. P. 1–16.

Guillot M., Chau V. L.B. Routine imaging of the preterm neonatal brain // Paediatr Child Heal. 2020. Vol. 25, № 4. P. 249–262.

Valdez Sandoval P. et al. Intraventricular hemorrhage and posthemorrhagic hydrocephalus in preterm infants: diagnosis, classification, and treatment options // Child’s Nerv. Syst. Child’s Nervous System, 2019. Vol. 35, № 6. P. 917–927.

McLean G, Malhotra A, Lombardo P S.M. Cranial Ultrasound Screening Protocols for Very Preterm Infants. // Ultrasound Med Biol. 2021. Vol. 47, № 7. P. 1645–1656.

Zheng Y, Gandhi A, Sewell K, Tumin D B.K. Point-of-care ultrasound educational interventions in the neonatal intensive care unit: A systematic review. // J Neonatal Perinat. Med. 2022. Vol. 15, № 3. P. 511–520.

Elsayed Y, Wahab MGA, Mohamed A, Fadel NB, Bhombal S, Yousef N, Fraga MV, Afifi J, Suryawanshi P, Hyderi A, Katheria A, Kluckow M, De Luca D S.Y. Point-of-care ultrasound (POCUS) protocol for systematic assessment of the crashing neonate-expert consensus statement of the international crashing neonate working group. // Eur J Pediatr. 2023. Vol. 182, № 1. P. 53–66.

Yousef N, Singh Y D.L.D. “Playing it SAFE in the NICU” SAFE-R: a targeted diagnostic ultrasound protocol for the suddenly decompensating infant in the NICU. // Eur J Pediatr. 2022. Vol. 181, № 1. P. 393–398.

Intrapiromkul J, Northington F, Huisman TA, Izbudak I, Meoded A T.A. Accuracy of head ultrasound for the detection of intracranial hemorrhage in preterm neonates: comparison with brain MRI and susceptibility-weighted imaging. // J Neuroradiol. 2013. Vol. 40, № 2. P. 81–88.

Sartori JT, Ambros LE C.G. Alterations on magnetic resonance imaging of the neonatal brain: correlations with prenatal risk factors and transfontanellar ultrasound findings. // Radiol Bras. 2022. Vol. 55, № 5. P. 280–285.

De Vries LS, Van Haastert IL, Rademaker KJ, Koopman C G.F. Ultrasound abnormalities preceding cerebral palsy in high-risk preterm infants. // J Pediatr. 2004. Vol. 144, № 6. P. 815–820.

Hintz SR, Barnes PD, Bulas D, Slovis TL, Finer NN, Wrage LA, Das A, Tyson JE, Stevenson DK, Carlo WA, Walsh MC, Laptook AR, Yoder BA, Van Meurs KP, Faix RG, Rich W, Newman NS, Cheng H, Heyne RJ, Vohr BR, Acarregui MJ, Vaucher YE, Pappas A, Peralta-Carcele H.R.S.S.G. of the E.K.S.N.I. of C.H. and H.D.N.R.N. Neuroimaging and neurodevelopmental outcome in extremely preterm infants. // Pediatrics. 2015. Vol. 135, № 1. P. e32–e42.

Paneth N, Pinto-Martin J, Gardiner J, Wallenstein S, Katsikiotis V, Hegyi T, Hiatt IM S.M. Incidence and timing of germinal matrix/intraventricular hemorrhage in low birth weight infants. // Am J Epidemiol. 1993. Vol. 137, № 11. P. 1167–1176.

Al-Abdi SY A.-A.M. A Systematic Review and Meta-analysis of the Timing of Early Intraventricular Hemorrhage in Preterm Neonates: Clinical and Research Implications. // J Clin Neonatol. 2014. Vol. 3, № 2. P. 76–88.

Ibrahim J, Mir I C.L. Brain imaging in preterm infants <32 weeks gestation: a clinical review and algorithm for the use of cranial ultrasound and qualitative brain MRI. // Pediatr Res. 2019. Vol. 84. P. 799–806.

Dorner RA, Burton VJ, Allen MC, Robinson S S.B. Preterm neuroimaging and neurodevelopmental outcome: a focus on intraventricular hemorrhage, post-hemorrhagic hydrocephalus, and associated brain injury. // J Perinatol. 2018. Vol. 38, № 11. P. 1431–1443.

Buchmayer J, Kasprian G, Giordano V, Schmidbauer V, Steinbauer P, Klebermass-Schrehof K, Berger A G.K. Routine Use of Cerebral Magnetic Resonance Imaging in Infants Born Extremely Preterm. // J Pediatr. 2022 Sep;24874-80. 2022. Vol. 248. P. 74–80.

Hayakawa K, Tanda K, Nishimoto M, Nishimura A, Kinoshita D S.Y. The Incidence of Intraventricular Hemorrhage in Low-Birth-Weight Infants: Assessment by Magnetic Resonance Imaging. // Neuropediatrics. 2022. Vol. 53, № 4. P. 246–250.

Mayock DE, Gogcu S, Puia-Dumitrescu M, Shaw DWW, Wright JN, Comstock BA, Heagerty PJ J.S. Association between Term Equivalent Brain Magnetic Resonance Imaging and 2-Year Outcomes in Extremely Preterm Infants: A Report from the Preterm Erythropoietin Neuroprotection Trial Cohort. // J Pediatr. 2021. Vol. 239. P. 117–125.

Whitby EH, Paley MN, Smith MF, Sprigg A, Woodhouse N G.P. Low field strength magnetic resonance imaging of the neonatal brain. // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003. Vol. 88, № 3. P. F203–F208.

Al Rifai MT A.T.K. The Neurological Outcome of Isolated PVL and Severe IVH in Preterm Infants: Is It Fair to Compare? // Pediatr Neurol. 2015. Vol. 53, № 5. P. 427–433.

Yaghini O, Majidinezhad M, Ghehsareh Ardestani A, Riahinezhad M M.M. The Effect of Low-Grade Intraventricular Hemorrhage on the Neurodevelopment of Very Low Birth Weight Infants. // Iran J Child Neurol. 2022. Vol. 16, № 3. P. 57–65.

Cha JH, Choi N, Kim J, Lee HJ, Na JY P.H. Cystic Periventricular Leukomalacia Worsens Developmental Outcomes of Very-Low-Birth Weight Infants with Intraventricular Hemorrhage-A Nationwide Cohort Study. // J Clin Med. 2022. Vol. 11, № 19. P. 5886.

O’Shea TM, Allred EN, Kuban KC, Hirtz D, Specter B, Durfee S, Paneth N L.A.E.S.I. Intraventricular hemorrhage and developmental outcomes at 24 months of age in extremely preterm infants. // J Child Neurol. 2012. Vol. 27, № 1. P. 22–29.

Luyt K, Jary S, Lea C, Young GJ, Odd D, Miller H, Kmita G, Williams C, Blair PS, Fernández AM, Hollingworth W, Morgan M, Smith-Collins A, Thai NJ, Walker-Cox S, Aquilina K, Pople I W.A. Ten-year follow-up of a randomised trial of drainage, irrigation and fibrinolytic therapy (DRIFT) in infants with post-haemorrhagic ventricular dilatation. // Heal. Technol Assess. 2019. Vol. 23, № 4. P. 1–116.

Parodi A, Giordano I, De Angelis L, Malova M, Calevo MG, Preiti D, Ravegnani M, Cama A, Bellini C R.L. Post-haemorrhagic hydrocephalus management: Delayed neonatal transport negatively affects outcome. // Acta Paediatr. 2021. Vol. 110, № 1. P. 168–170.

de Vries LS, Groenendaal F, Liem KD, Heep A, Brouwer AJ, van ’t Verlaat E, Benavente-Fernández I, van Straaten HL, van Wezel-Meijler G, Smit BJ, Govaert P, Woerdeman PA W.A.E. study group. Treatment thresholds for intervention in posthaemorrhagic ventricular dilation: a randomised controlled trial. // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2019. Vol. 104, № 1. P. F70–F75.

Azami M. et al. Prevalence and risk factors of retinopathy of prematurity in Iran: A systematic review and meta-analysis // BMC Ophthalmol. BMC Ophthalmology, 2018. Vol. 18, № 1. P. 1–14.

Yau GS, Lee JW, Tam VT, Liu CC, Yip S, Cheng E, Chu BC Y.C. Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity From 2 Neonatal Intensive Care Units in a Hong Kong Chinese Population. // Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2016. Vol. 5, № 3. P. 185–191.

Spagnoli C, Falsaperla R, Deolmi M, Corsello G P.F. Symptomatic seizures in preterm newborns: a review on clinical features and prognosis. // Ital J Pediatr. 2018. Vol. 44, № 1. P. 115.

Pisani F S.C. Outcome in preterm infants with seizures. // Handb Clin Neurol. 2019. Vol. 162. P. 401–414.

Pisani F, Facini C, Bianchi E, Giussani G, Piccolo B B.E. Incidence of neonatal seizures, perinatal risk factors for epilepsy and mortality after neonatal seizures in the province of Parma, Italy. // Epilepsia. 2018. Vol. 59, № 9. P. 1764–1773.

Glass HC, Shellhaas RA, Tsuchida TN, Chang T, Wusthoff CJ, Chu CJ, Cilio MR, Bonifacio SL, Massey SL, Abend NS S.J. Seizures in Preterm Neonates: A Multicenter Observational Cohort Study. // Pediatr Neurol. 2017. Vol. 72. P. 19–24.

Keene JC, Morgan LA, Abend NS, Bates SV, Bauer Huang SL, Chang T, Chu CJ, Glass HC, Massey SL, Ostrander B, Pardo AC, Press CA, Soul JS, Shellhaas RA T.C. Treatment of Neonatal Seizures: Comparison of Treatment Pathways From 11 Neonatal Intensive Care Units. // Pediatr Neurol. 2022. Vol. 128. P. 67–74.

Hunnali CR, Devi U, Kitchanan S S.G. Three Different Regimens for Vitamin K Birth Prophylaxis in Infants Born Preterm: A Randomized Clinical Trial. // J Pediatr. 2022. Vol. 4. P. S0022–S3476(22)00992–1.

Glover Williams A, Odd D, Bates S, Russell G H.A. Elevated International Normalized Ratio (INR) is Associated With an Increased Risk of Intraventricular Hemorrhage in Extremely Preterm Infants. // J Pediatr Hematol Oncol. 2019 Jul;41(5)355-360. 2019. Vol. 41, № 5. P. 355–360.

Дегтярев д.н., Карпова А.Л., Мебелова И.И., Нароган М.В., Романенко В.А., Сапун О.И. С.Л.Е. Клинические рекомендации “Диагностика и лечение Геморрагической болезни новорожденных.” 2015.

Hunt R H.E. Ethamsylate for the prevention of morbidity and mortality in preterm or very low birth weight infants. // Cochrane Database Syst Rev. 2010. Vol. 1. P. CD004343.

Go H, Ohto H, Nollet KE, Kashiwabara N, Ogasawara K, Chishiki M, Hiruta S, Sakuma I, Kawasaki Y H.M. Risk factors and treatments for disseminated intravascular coagulation in neonates. // Ital J Pediatr. 2020. Vol. 46, № 1. P. 54.

Motta M, Del Vecchio A C.G. Fresh Frozen Plasma Administration in the Neonatal Intensive Care Unit: Evidence-Based Guidelines. // Clin Perinatol. 2015 Sep;42(3)639-50. 2015. Vol. 42, № 3. P. 639–650.

Sokou R, Parastatidou S, Konstantinidi A, Tsantes AG, Iacovidou N, Doxani C, Piovani D, Bonovas S, Stefanidis I, Zintzaras E T.A. Fresh frozen plasma transfusion in the neonatal population: A systematic review. // Blood Rev. 2022. Vol. 55. P. 100951.

Altuntas N, Yenicesu I, Beken S, Kulali F, Burcu Belen F, Hirfanoglu IM, Onal E, Turkyilmaz C, Ergenekon E, Koc E A.Y. Clinical use of fresh-frozen plasma in neonatal intensive care unit. // Transfus Apher Sci. 2012. Vol. 47, № 1. P. 91–94.

Motta M, Del Vecchio A, Perrone B, Ghirardello S R.M. Fresh frozen plasma use in the NICU: a prospective, observational, multicentred study. // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014. Vol. 99, № 4. P. F303–F308.

Tyagi M, Maheshwari A, Guaragni B M.M. Use of Fresh-frozen Plasma in Newborn Infants. // Newborn (Clarksville). 2022. Vol. 1, № 3. P. 217–277.

Robinson S, Harris A, Atkinson S, Atterbury C, Bolton-Maggs P, Elliott C, Hawkins T, Hazra E, Howell C, New H, Shackleton T, Shreeve K T.C. The administration of blood components: a British Society for Haematology Guideline. // Transfus Med. 2018. Vol. 28, № 1. P. 3–21.

Галстян Г.М., Гапонова Т.В., Жибурт Е.Б., Балашова Е.Н., Берковский А.Л., Быстрых О.А., Купряшов А.А., Оловникова Н.И., Ошоров А.В., Рыбка М.М., Троицкая В.В., Буланов А.Ю., Журавель С.В., Лубнин А.Ю., Мазурок В.А., Недомолкин С.В., Певцов Д.Э., Рогачевск С.В.Г. Клиническое использование криопреципитата. // Гематология и трансфузиология. 2020. Vol. 65, № 1. P. 87–114.

Whyte R K.H. Low versus high haemoglobin concentration threshold for blood transfusion for preventing morbidity and mortality in very low birth weight infants. // Cochrane Database Syst Rev. 2011. Vol. 9, № 11.

Zerra PE J.C. Transfusion in Neonatal Patients: Review of Evidence-Based Guidelines. // Clin Lab Med. 2021. Vol. 41, № 1. P. 15–34.

Borges JP, dos Santos AM, da Cunha DH, Mimica AF, Guinsburg R K.B. Restrictive guideline reduces platelet count thresholds for transfusions in very low birth weight preterm infants. // Vox Sang. 2013. Vol. 104, № 3. P. 207–213.

Peng T, Shan Y, Zhang P C.G. Bleeding in neonates with severe thrombocytopenia: a retrospective cohort study. // BMC Pediatr. 2022. Vol. 22, № 1. P. 730.

Chen C, Wu S, Chen J, Wu J, Mei Y, Han T, Yang C, Ouyang X, Wong MCM F.Z. Evaluation of the Association of Platelet Count, Mean Platelet Volume, and Platelet Transfusion With Intraventricular Hemorrhage and Death Among Preterm Infants. // JAMA Netw Open. 2022. Vol. 5, № 10. P. e2237588.

Sparger K, Deschmann E S.-V.M. Platelet Transfusions in the Neonatal Intensive Care Unit. // Clin Perinatol. 2015. Vol. 42, № 3. P. 613–623.

Sparger K, Deschmann E S.-V.M. Platelet Transfusions in the Neonatal Intensive Care Unit. // Clin Perinatol. 2015 Sep;42(3)613-23. 2015. Vol. 42, № 3. P. 613–623.

Curley A, Stanworth SJ, Willoughby K, Fustolo-Gunnink SF, Venkatesh V, Hudson C, Deary A, Hodge R, Hopkins V, Lopez Santamaria B, Mora A, Llewelyn C, D’Amore A, Khan R, Onland W, Lopriore E, Fijnvandraat K, New H, Clarke P W.T.P.M.C. Randomized Trial of Platelet-Transfusion Thresholds in Neonates. // N Engl J Med. 2019 Jan 17;380(3)242-251. 2019. Vol. 380, № 3. P. 242–251.

Girelli G, Antoncecchi S, Casadei AM, Del Vecchio A, Isernia P, Motta M, Regoli D, Romagnoli C, Tripodi G V.C. Recommendations for transfusion therapy in neonatology. // Blood Transfus. 2015. Vol. 13, № 3. P. 484–497.

Chari, A., Mallucci, C., Whitelaw A. et al. Intraventricular haemorrhage and posthaemorrhagic ventricular dilatation: moving beyond CSF diversion // Childs Nerv Syst. 2021. Vol. 37. P. 3375–3383.

Володина Н.Н., Горелышева С.К. П.В.. Методические рекомендации. Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у новорожденных детей. Принципы оказания медицинской помощи. 2014. 52 p.

Hossain Z. et al. Effects of total enteral nutrition on early growth, immunity, and neuronal development of preterm infants // Nutrients. 2021. Vol. 13, № 8. P. 1–13.

Morgan C. et al. Early Intervention for Children Aged 0 to 2 YearsWith or at High Risk of Cerebral Palsy. International Clinical Practice Guideline Based on Systematic Reviews. // JAMA Pediatr. 2021. Vol. 175, № 8. P. P. 846–858.

Liu N, Cadilhac DA, Andrew NE, Zeng L, Li Z, Li J, Li Y, Yu X, Mi B, Li Z, Xu H, Chen Y, Wang J, Yao W, Li K, Yan F W.J. Randomized controlled trial of early rehabilitation after intracerebral hemorrhage stroke: difference in outcomes within 6 months of stroke.Randomized controlled trial of early rehabilitation after intracerebral hemorrhage stroke: difference in outcomes w // Stroke. 2014. Vol. 45, № 12. P. 3502–3507.

Хан М.А. Чубарова А.И., Дегтярева М.Г., Куянцева Л.В., Туленкова Т.Е. М.Н.. Технологии медицинской реабилитации и абилитации детей с последствиями перинатальной патологии нервной системы // Вестник восстановительной медицины. 2018. Vol. 3. P. 53–58.

Хан М.А. Чубарова А.И., Дегтярева М.Г., Куянцева Л.В., Туленкова Т.Е. М.Н.А. Современные нелекарственные технологии медицинской реабилитации детей с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2020. Vol. 97, № 6. P. 50–58.

Хан М.А., Петрова М.С., Дегтярева М.Г., Микитченко Н.А., Смотрина О.Ю. Ш.З.Х. Современные технологии физической реабилитация детей с перинатальным поражением центральной нервной системы. // Вестник восстановительной медицины. 2021. Vol. 20, № 4. P. 57–65.

Микитченко Н.А., Дегтярева М.Г., Иванова И.И., Смотрина О.Ю., Шунгарова З.Х. Г.Е.В. Войта-терапия в медицинской реабилитации детей с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы // Вестник восстановительной медицины. 2022. Vol. 21, № 4. P. 51–59.

Хан М.А., Дегтярева М.Г., Иванова И.И., Микитченко Н.А., Смотрина О.Ю. Ш.З.Х. Методы кинезитерапии в медицинской реабилитации детей с перинатальным поражением центральной нервной системы // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2022. Vol. 21, № 1. P. 73–80.

McGoldrick E, Stewart F, Parker R D.S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. // Cochrane Database Syst Rev. 2020. Vol. 12, № 12. P. CD004454.

Roberts D, Brown J, Medley N D.S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. // Cochrane Database Syst Rev. 2017. Vol. 3, № 3. P. CD004454.

Gamaleldin I, Harding D, Siassakos D, Draycott T O.D. Significant intraventricular hemorrhage is more likely in very preterm infants born by vaginal delivery: a multi-centre retrospective cohort study. // J Matern Fetal Neonatal Med. 2019. Vol. 32, № 3. P. 477–482.

Humberg A, Härtel C, Paul P, Hanke K, Bossung V, Hartz A, Fasel L, Rausch TK, Rody A, Herting E G.W.G.N.N. (GNN). Delivery mode and intraventricular hemorrhage risk in very-low-birth-weight infants: Observational data of the German Neonatal Network. // Eur J Obs. Gynecol Reprod Biol. 2017. Vol. 212. P. 144–149.

Ment LR, Oh W, Ehrenkranz RA, Philip AG, Duncan CC M.R. Antenatal steroids, delivery mode, and intraventricular hemorrhage in preterm infants. // Am J Obs. Gynecol. 1995. Vol. 172, № 3. P. 795–800.

Hemmati F, Sharma D, Namavar Jahromi B, Salarian L F.N. Delayed cord clamping for prevention of intraventricular hemorrhage in preterm neonates: a randomized control trial. // J Matern Fetal Neonatal Med. 2022. Vol. 35, № 19. P. 3633–3639.

Rabe H, Gyte GM, Díaz-Rossello JL D.L. Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. // Cochrane Database Syst Rev. 2019. Vol. 9, № 9. P. CD003248.

Vesoulis ZA, Liao SM M.A. Delayed cord clamping is associated with improved dynamic cerebral autoregulation and decreased incidence of intraventricular hemorrhage in preterm infants. // J Appl Physiol (1985). 2019. Vol. 127, № 1. P. 103–110.

Jasani B, Torgalkar R, Ye XY, Syed S S.P. Association of Umbilical Cord Management Strategies With Outcomes of Preterm Infants: A Systematic Review and Network Meta-analysis. // JAMA Pediatr. 2021. Vol. 175, № 4. P. e210102.

Razak A, Patel W, Durrani NUR P.A. Interventions to Reduce Severe Brain Injury Risk in Preterm Neonates: A Systematic Review and Meta-analysis. // JAMA Netw Open. 2023. Vol. 6, № 4. P. e237473.

Lee NH, Nam SK, Lee J J.Y. Clinical impact of admission hypothermia in very low birth weight infants: results from Korean Neonatal Network. // Korean J Pediatr. 2019. Vol. 62, № 10. P. 386–394.

Yu YH, Wang L, Huang L, Wang LL, Huang XY, Fan XF, Ding YJ, Zhang CY, Liu Q, Sun AR, Zhao YH, Yao G, Li C, Liu XX, Wu JC, Yang ZY, Chen T, Ren XY, Li J, Bi MR, Peng FD, Geng M, Qiu BP, Zhao RM, Niu SP, Zhu RX, Chen Y, Gao YL D.L. Association between admission hypothermia and outcomes in very low birth weight infants in China: a multicentre prospective study. // BMC Pediatr. 2020. Vol. 20, № 1. P. 321.

Lamary M, Bertoni CB, Schwabenbauer K I.J. Neonatal Golden Hour: a review of current best practices and available evidence. // Curr Opin Pediatr. 2023. Vol. 35, № 2. P. 209–217.

Mohamed SOO, Ahmed SMI, Khidir RJY, Shaheen MTHA, Adam MHM, Ibrahim BAY, Elmahdi EOA F.A. Outcomes of neonatal hypothermia among very low birth weight infants: a Meta-analysis. // Matern Heal. Neonatol Perinatol. 2021. Vol. 7, № 1. P. 14.

McCall EM, Alderdice F, Halliday HL, Vohra S J.L. Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or low birth weight infants. // Cochrane Database Syst Rev. 2018. Vol. 12, № 2.

Jagła M, Szymońska I, Starzec K K.P. Impact of early glycemic variability on mortality and neurologic outcome of very low birth weight infants: Data from a continuous glucose monitoring system. // Dev Period Med. 2019. Vol. 23, № 1. P. 7–14.

Galderisi A, Zammataro L, Losiouk E, Lanzola G, Kraemer K, Facchinetti A, Galeazzo B, Favero V, Baraldi E, Cobelli C, Trevisanuto D S.G. Continuous Glucose Monitoring Linked to an Artificial Intelligence Risk Index: Early Footprints of Intraventricular Hemorrhage in Preterm Neonates. // Diabetes Technol Ther. 2019. Vol. 21, № 3. P. 146–153.

Bermick J., Dechert R.E., Sarkar S. Does hyperglycemia in hypernatremic preterm infants increase the risk of intraventricular hemorrhage? // J. Perinatol. Nature Publishing Group, 2016. Vol. 36, № 9. P. 729–732.

de Bijl-Marcus K, Brouwer AJ, De Vries LS, Groenendaal F W.-M.G. Neonatal care bundles are associated with a reduction in the incidence of intraventricular haemorrhage in preterm infants: a multicentre cohort study. // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2020. Vol. 105, № 4. P. 419–424.

Wallau CAK, Costa-Nobre DT, Leslie ATFS G.R. Impact of bundle implementation on the incidence of peri/intraventricular hemorrhage among preterm infants: a pre-post interventional study. // Sao Paulo Med J. 2021. Vol. 139, № 3. P. 251–258.

Ferreira DM, Girão ALA, E Silva AVS, Chaves EMC, de Almeida PC, Freire VS de C.R. Application of a Bundle in the Prevention of Peri-Intraventricular Hemorrhage in Preterm Newborns. // J Perinat Neonatal Nurs. 2020. Vol. 34, № 2. P. E5–E11.

Shukla VV, Klinger A, Yazdi S, Rahman AKMF, Wright S, Barganier A, Ambalavanan N, Carlo WA R.M. Prevention of severe brain injury in very preterm neonates: A quality improvement initiative. // J Perinatol. 2022. Vol. 42, № 10. P. 1417–1423.

de Bijl-Marcus KA, Brouwer AJ, de Vries LS van W.-M.G. The Effect of Head Positioning and Head Tilting on the Incidence of Intraventricular Hemorrhage in Very Preterm Infants: A Systematic Review. // Neonatology. 2017. Vol. 111, № 3. P. 267–279.

Murthy P, Zein H, Thomas S, Scott JN, Abou Mehrem A, Esser MJ, Lodha A, Metcalfe C, Kowal D, Irvine L, Scotland J, Leijser L M.K. Neuroprotection Care Bundle Implementation to Decrease Acute Brain Injury in Preterm Infants. // Pediatr Neurol. 2020. Vol. 110. P. 42–48.

Tsao PC. Pathogenesis and Prevention of Intraventricular Haemorrhage in Preterm Infants. [Electronic resource] // J Korean Neurosurg Soc. 2023. P. doi:10.3340/jkns.2022.0288.

Garvey AA, Walsh BH I.T. Pathogenesis and prevention of intraventricular hemorrhage // Semin Perinatol. 2022 Aug;46(5)151592. 2022. Vol. 46, № 5. P. 151592.

Gross M, Engel C T.A. Evaluating the Effect of a Neonatal Care Bundle for the Prevention of Intraventricular Hemorrhage in Preterm Infants. // Child. (Basel). 2021. Vol. 8, № 4. P. 257.

McLendon D, Check J, Carteaux P, Michael L, Moehring J, Secrest JW, Clark SE, Cohen H, Klein SA, Boyle D, George JA, Okuno-Jones S, Buchanan DS, McKinley P W.J. Implementation of potentially better practices for the prevention of brain hemorrhage and ischemic brain injury in very low birth weight infants. // Pediatrics. 2003. Vol. 111, № 4 Pt 2. P. e497–e503.

Koukou Z, Theodoridou A, Taousani E, Antonakou A, Panteris E, Papadopoulou SS, Skordou A S.S. Effectiveness of Non-Pharmacological Methods, Such as Breastfeeding, to Mitigate Pain in NICU Infants. // Child. (Basel). 2022. Vol. 9, № 10. P. 1568.

Mondardini MC, Sperotto F, Daverio M A.A. Analgesia and sedation in critically ill pediatric patients: an update from the recent guidelines and point of view. // Eur J Pediatr. 2023. P. doi: 10.1007/s00431–023 – 04905–5.

Stevens B, Yamada J O.A. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. // Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3)CD001069.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. Expert consensus on neonatal pain assessment and analgesia management (2020 edition) // Editor. Board Chinese J. Contemp. Pediatr. 2020. Vol. 22, № 9. P. 923–930.

de Medeiros SM, Mangat A, Polglase GR, Sarrato GZ, Davis PG S.G. Respiratory function monitoring to improve the outcomes following neonatal resuscitation: a systematic review and meta-analysis. // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2022. Vol. 107, № 6. P. 589–596.

Linder N, Haskin O, Levit O, Klinger G, Prince T N.N. et al. Risk factors for intraventricular haemorrhage in very low birth weight premature infants: a retrospective case-control study. // Pediatrics. 2003. Vol. 111. P. 590–595.

Sweet DG, Carnielli VP, Greisen G, Hallman M, Klebermass-Schrehof K, Ozek E, Te Pas A, Plavka R, Roehr CC, Saugstad OD, Simeoni U, Speer CP, Vento M, Visser GHA H.H. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome: 2022 Update. // Neonatology. 2023. Vol. 120, № 1. P. 3–23.

Wong SK, Chim M, Allen J, Butler A, Tyrrell J, Hurley T, McGovern M, Omer M, Lagan N, Meehan J, Cummins EP M.E. Carbon dioxide levels in neonates: what are safe parameters? // Pediatr Res. 2022. Vol. 91, № 5. P. 1049–1056.

Lim WH, Lien R, Chiang MC, Fu RH, Lin JJ, Chu SM, Hsu JF Y.P. Hypernatremia and grade III/IV intraventricular hemorrhage among extremely low birth weight infants. // J Perinatol. 2011. Vol. 31, № 3. P. 193–198.

Lee HJ, Lee BS, Do HJ, Oh SH, Choi YS, Chung SH, Kim EA K.K. Early sodium and fluid intake and severe intraventricular hemorrhage in extremely low birth weight infants. // J Korean Med Sci. 2015. Vol. 30, № 3. P. 283–289.

Dalton J, Dechert RE S.S. Assessment of association between rapid fluctuations in serum sodium and intraventricular hemorrhage in hypernatremic preterm infants. // Am J Perinatol. 2015. Vol. 32, № 8. P. 795–802.

Vesoulis ZA, Flower AA, Zanelli S, Rambhia A, Abubakar M, Whitehead HV, Fairchild KD M.A. Blood pressure extremes and severe IVH in preterm infants. // Pediatr Res. 2020. Vol. 87, № 1. P. 69–73.

da Costa CS, Czosnyka M, Smielewski P A.T. Optimal Mean Arterial Blood Pressure in Extremely Preterm Infants within the First 24 Hours of Life. // J Pediatr. 2018. Vol. 203. P. 242–248.

Huvanandana J, Nguyen C, Thamrin C, Tracy M, Hinder M M.A. Prediction of intraventricular haemorrhage in preterm infants using time series analysis of blood pressure and respiratory signals. // Sci Rep. 2017. Vol. 7. P. 46538.

Fanaroff JM F.A. Blood pressure disorders in the neonate: hypotension and hypertension. // Semin Fetal Neonatal Med. 2006. Vol. 11, № 3. P. 174–181.

Dizon S H.S. Postnatal blood pressure in the preterm small for gestational age neonate. // J Neonatal Perinat. Med. 2018. Vol. 11, № 4. P. 371–377.

Dionne JM. Determinants of Blood Pressure in Neonates and Infants: Predictable Variability. // Hypertension. 2021. Vol. 77, № 3. P. 781–787.

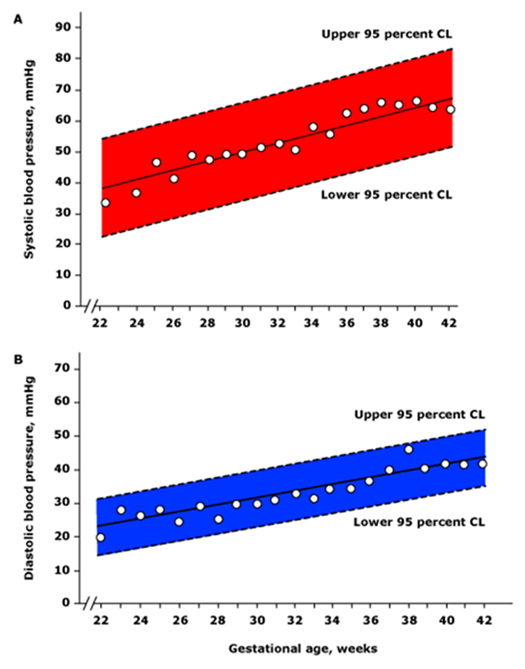

Zubrow AB, Hulman S, Kushner H F.B. Determinants of blood pressure in infants admitted to neonatal intensive care units: a prospective multicenter study.Philadelphia Neonatal Blood Pressure Study Group. // J Perinatol. 1995. Vol. 15, № 6. P. 470–479.

B. H. Su, H. Y. Lin, F. K. Huang, M. L. Tsai, and Y. T. Huang. Circulatory Management Focusing on Preventing Intraventricular Hemorrhage and Pulmonary Hemorrhage in Preterm Infants // Pediatr. Neonatol. 2016. Vol. 57, № 6. P. 453–462.

K. Toyoshima et al. Tailor-made circulatory management based on the stress-velocity relationship in preterm infants // J. Formos. Med. Assoc. 2013. Vol. 112, № 9. P. 510–517.

T. W. Wu and S. Noori. Recognition and management of neonatal hemodynamic compromise // Pediatr. Neonatol. 2021. Vol. 62. P. S22–S29.

Batton B. Alternative facts? Using big data to identify high and low blood pressure values // Pediatr Res. 2020. Vol. 87, № 1. P. 13–14.

Schwarz CE D.E. Management of Neonatal Hypotension and Shock // Semin Fetal Neonatal Med. 2020. Vol. 25, № 5. P. 101121.

Noori S. et al. Failure of ductus arteriosus closure is associated with increased mortality in preterm infants // Pediatrics. 2009. Vol. 123, № 1. P. 138–144.

Rozé J.C. et al. Association between early screening for patent ductus arteriosus and in-hospital mortality among extremely preterm infants // JAMA. 2015. Vol. 313, № 24. P. 2441–2448.

Guo J., Chen Q., Tang J., Zhang J., Tao Y., Li L., Zhu G., Feng H. C.Z. Minocycline-induced attenuation of iron overloadand brain injury after experimental germinal matrix hemorrhage // Brain Res. 2015. Vol. 1594. P. 115–124.

Panigrahy A, Wisnowski JL, Furtado A et al. Neuroimaging biomarkersof preterm brain injury: toward developing the preterm connectome // Pediatr Radiol. 2012. Vol. 42, № 1. P. 33–61.

Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF et al. Neonatal outcomes of extremely preterm infants from the NICHD Neonatal Research Network // Pediatrics. 2010. Vol. 126, № 3. P. 443–456.

Luque M. J., Tapia J. L., Villarroel L., Marshall G., Musante G., Carlo W., Kattan J. N.N.N. A risk prediction model for severe intraventricular hemorrhage in very low birth weight infants and the effect of prophylactic indomethacin // J. Perinatol. 2014. Vol. 34, № 1. P. 43–48.

Radic J. A.E., Vincer M. M.P.D. Outcomes of intraventricular hemorrhage and posthemorrhagic hydrocephalus in a population-based cohort of very preterm infants born to residents of Nova Scotia from 1993 to 2010 // J. Neurosurg. Pediat. 2015. Vol. 15. P. 580–588.

Глухов Б.М. Б.А.К. Исходы заболевания и реабилитационный потенциал у детей с внутрижелудочковыми кровоизлияниями перинатального периода // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021. Vol. 121, № 4. P. 19–24.

Fleur A Camfferman, Robbin de Goederen, Paul Govaert, Jeroen Dudink, Frank van Bel, Adelina Pellicer F.C. eurUS. brai. group. Diagnostic and predictive value of Doppler ultrasound for evaluation of the brain circulation in preterm infants: a systematic review. // Pediatr Res. 2020. Vol. 87, № 1. P. 50–58.

Быкова Ю.К., Ватолин К.В. Е.М.С. Допплерографическая характеристика внутричерепного венозного кровотока у новорожденных детей при перинатальном поражении головного мозга // Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2003. P. 51–59.

Веселова А.Н., Дементьева Г.М. В.К.В. Мониторинг состояния мозгового кровотока у недоношенных детей с постгеморрагической гидроцефалией // Материалы 4 Конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии». 2005. P. 136–137.

Ikeda T, Amizuka T, Ito Y, Mikami R, Matsuo K, Kawamura N F.S. Changes in the perfusion waveform of the internal cerebral vein and intraventricular hemorrhage in the acute management of extremely low-birth-weight infants // Eur J Pediatr. 2015. Vol. 174, № 3. P. 331–338.

Ikeda T, Ito Y, Mikami R, Matsuo K, Kawamura N, Yamoto A I.E. Fluctuations in internal cerebral vein and central side veins of preterm infants // Pediatr Int. 2021. Vol. 63, № 11. P. 1319–1326.

Apgar V, Holaday DA, James LS, Weisbrot IM, Berrien C. Evaluation of the newborn infant-second report. JAMA. 1958; 168 (15): 1985–1988. doi:10.1001/jama.1958.03000150027007